Escritores alcohólicos hay a montones (para los americanos solía ser casi obligatorio), pero pocos escriben sobre sus borracheras sin arrepentirse. Hubo un tiempo en el que estuvo de moda Bukowski, pero supongo que después empezó la época de la cocaína. De todos modos, no recuerdo haber leído una frase como ésta: “Sobre el daño que hace el alcohol se han escrito decenas de libros. Sobre su utilidad, ni un folleto...”. Así dice Sergei Dovlatov en La Reserva Nacional Pushkin, una novela que publicó hace poco Añosluz traducida por Irina Bogdaschevski, quien murió en 2016 a los 88 años, después de traducir durante cincuenta. El libro tiene un prólogo de Laura Estrin, que una vez más contagia entusiasmo por la literatura rusa.

Se impone hablar un poco de Dovlatov, de su curiosa vida y de su extraordinaria obra, de la que se publicó algo en España antes de La Reserva. Este libro apareció en inglés en 2013 como Pushkin Hills (Las colinas de Pushkin), un título ciertamente más atractivo. Para colmo, la tapa de Añosluz dice en mayúsculas La Reserva Nacional Pushkin seguido de Ariel y La uva y hay que pensar un rato para entender que se trata de una novela y dos cuentos (que, por otra parte, no agregan demasiado).

Atravesado este inconveniente, el lector pasa un verano en una extraña colonia de vacaciones culturales cerca de Leningrado, un centro recreativo soviético dedicado a la memoria del escritor donde el protagonista trabaja de guía para los contingentes sindicales que lo visitan. En La Reserva, el reencuentro con su mujer Lena es una escena de amor memorable y la borrachera posterior es la mejor que yo haya leído. En La zona, otro de sus libros (todos son autobiográficos), Dovlatov se ocupa de un campo de trabajo soviético en el que hizo su servicio militar como guardia. Tampoco hay muchos escritores que hayan contado su experiencia como carceleros (Roberto Bolaño se acercó un poco, pero Bolaño sólo cuidaba un camping).

La gran originalidad de Dovlatov se advierte, entre miles de detalles, en lo cercana que está su descripción de la atmósfera de los dos lugares, en los que no se diferencian demasiado los prisioneros de los guardianes, los empleados del centro Pushkin de sus visitantes. El ya muy desgastado sistema soviético sólo distingue entre privilegiados y pobres, pero la corrupción lo atraviesa mientras que el vodka lo dulcifica y le permite a Dovlatov desplegar su delicioso sentido del humor. En La maleta, Lena conoce a Dovlatov cuando ella, encargada de llevarlo a votar, toca el timbre de su casa. “En usted se puede confiar. Me di cuenta de eso enseguida. Tan pronto vi el retrato de Solzhenitsyn”, le dice Lena. Dovlatov contesta: “Es Dostoyevski. Pero también respeto a Solzhenitsyn”.

Otro relato de ese libro cuenta cómo heredó un abrigo de Fernand Léger, a quien define de este modo: “Léger murió siendo comunista. Siempre creyó en la mayor charlatanería sin precedentes de la historia. No se excluye que, como muchos pintores, fuera tonto.”

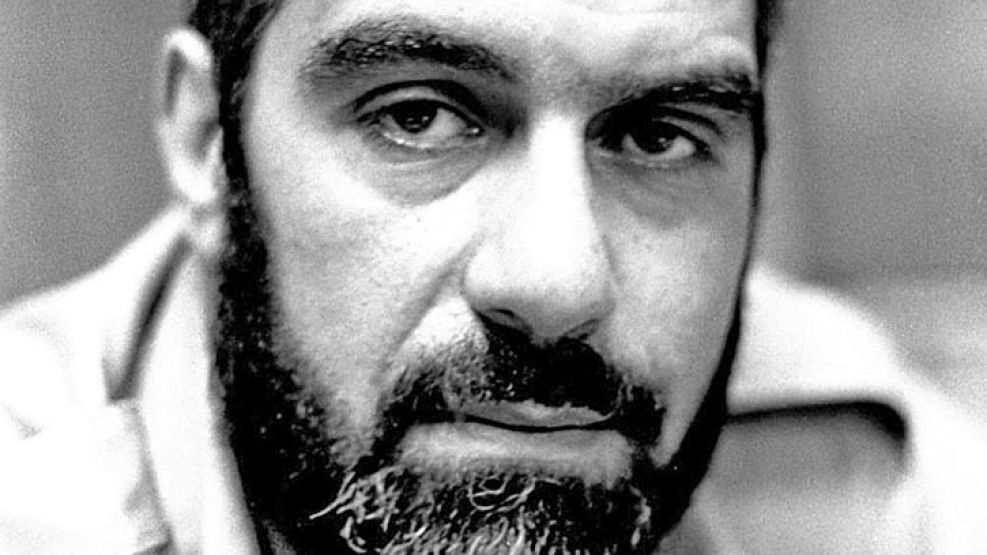

Dovlatov nació en 1941 en Leningrado. Bohemio, perezoso, proscrito y censurado, comenzó a publicar en Estados Unidos, por lo que fue expulsado de la URSS. Murió en Nueva York a los 49 años en un coma alcohólico. Como a otros rusos, Occidente tampoco le parecía gran cosa.