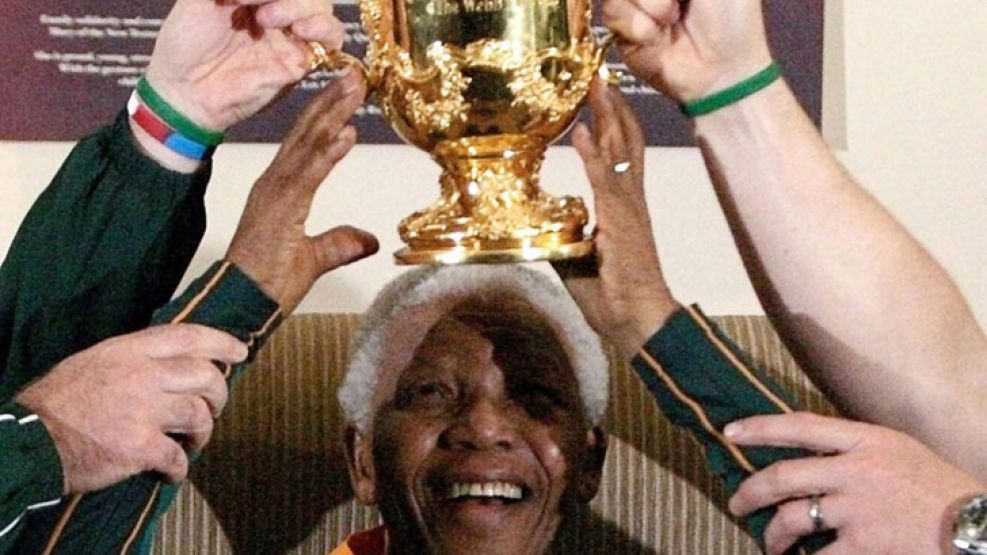

Alzar un puño supone un gesto desafiante; levantar los dos es un acto de celebración. Cuando salió de la cárcel, Mandela sólo alzó uno. Cinco años y medio más tarde, tras ganar la batalla real, levantaría los dos. Comenzó su cruzada encarnando las aspiraciones de un sector de la nación con mayor división racial del mundo; cuando la completó, era reconocido unánimemente como líder de todas las razas. En ese momento triunfal, había un gigante afrikáner rubio junto a él que simbolizaba el día en que Sudáfrica por fin se convertía en un solo país.

Ese hombre blanco era François Pienaar, capitán del equipo de rugby sudafricano, los Springboks. Aquel día se había despertado como el capitán de todos los afrikáners, un líder espiritual para un pueblo en el que el rugby es una religión, el individuo en el que ponían su fe, esperanza y orgullo colectivos.

Al término de ese día, el 24 de junio de 1995, era un héroe más grande, si cabe, pero cedía el cetro del liderazgo indiscutido a Mandela. El estadio de rugby de Johannesburgo Ellis Park, una catedral en la que hasta ese momento sólo rendían culto los blancos, se transformó en un monumento de unidad nacional cuando los Springboks triunfaron al tiempo que Sudáfrica sellaba su propia victoria en el escenario político.

La final del campeonato del mundo de 1995 fue más, mucho más, que un partido. Era un acontecimiento político trascendental disfrazado de evento deportivo. Supuso el momento más feliz en la vida política de Mandela, la consumación de todos sus sueños. Fue, tal como lo definió el arzobispo Tutu, el siempre lúcido portavoz del drama sudafricano, “un momento determinante en la vida de nuestro país”.

Relaté esta historia en un libro titulado El factor humano, que daría origen después a la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood. Lo que no cuento allí son las carcajadas que propiciaron las dos conversaciones que tuve con Mandela sobre el campeonato del mundo de rugby, ni la cantidad de lágrimas que derramaron los jugadores y otros afrikáners con los que me entrevisté. Desde entonces, he pensado mucho en el desafío que me lanzó uno de los jugadores, James Small: “¿Ves estas lágrimas? Son la razón por la que deberías escribir ese libro”.

Cuando hablé con Mandela, no se esforzó en disimular lo satisfecho que estaba consigo mismo. Era consciente de que había logrado un sorprendente acto de funambulismo sobre la cuerda floja. Cualquier otro político, cualquier otro de los buenos y honrados, habría sufrido una turbación absoluta ante la perspectiva de acoger un acontecimiento que en teoría dividiría tanto el país como el campeonato mundial de rugby, sobre todo encontrándose tan lejos de haber asegurado la estabilidad política. De Yasser Arafat solía decirse que jamás perdía la oportunidad de perder una oportunidad.

Mandela, un político que veía oportunidades donde otros ni siquiera las imaginaban, se propuso la improbable tarea de transformar un deporte que durante décadas había simbolizado el odio y la división en un instrumento de reconciliación nacional.

Me cité con Mandela en su casa de Johannesburgo en agosto de 2001. Tenía ochenta y tres años, hacía dos que se había retirado de la presidencia y, aunque su cabeza funcionaba perfectamente, las piernas empezaban a fallarle. En esta ocasión, no se levantó cuando entré en su salón, pero su saludo fue tan efusivo como el de la entrevista que le hice tras la investidura. “¡Hola, John! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Me alegro mucho de verte!”. En esta ocasión, también había una mujer que nos sirvió el té, cuya entrada aclamó, interrumpiéndose nuevamente a mitad de una de las respuestas a mis preguntas, con la misma gratitud y cortesía que había mostrado con la señora Coetzee en los Edificios de la Unión. Esta vez la mujer en cuestión era negra.

Mandela me guiñó un ojo cuando ella salió del salón y dijo con una sonrisa cómplice: “Esa señora es familia del jefe Buthelezi”. “¿En serio? –respondí yo–. ¿Qué relación tienen?” “Está casada con un Buthelezi”. Le devolví una sonrisa de reconocimiento.

Incluso había conseguido que aquel viejo enemigo estuviera bajo su techo ahora, con total confianza. Empecé preguntándole cómo se le ocurrió la idea de usar el deporte como instrumento político, dado que había sido otro terreno en el que se había mantenido la división racial. El rugby, y especialmente el equipo nacional de los Springboks, siempre fue odiado por los negros en igual medida que suponía un orgullo para los blancos.

Mandela respondió que hacía tiempo que era consciente del potencial del deporte para generar un nuevo patriotismo que incluyera a todos los sudafricanos. “Cuando empezaron las negociaciones, decidí movilizar a los deportistas y también al público en general, especialmente a los negros, para decirles: ‘Hasta ahora el deporte significaba la aplicación del apartheid en el terreno de juego, pero ahora las cosas están cambiando. Toquemos la fibra sensible de los blancos. Usemos el deporte para construir la nación y promover todas esas ideas que creemos que pueden traer la paz y la estabilidad al país’.” Pero Mandela estaba de acuerdo en que el rugby presentaba una dificultad especial. Según las normas del apartheid, sólo un número limitado de negros tenía permiso para presenciar los partidos y siempre en un área del estadio muy restringida. Los aficionados negros apoyaban incondicionalmente a los rivales de los Springboks, los abucheaban cuando marcaban un tanto y celebraban escandalosamente los de sus contrincantes, sin importar que se tratase de Inglaterra, Nueva Zelanda o Paraguay.

Mandela dio su beneplácito a organizar el campeonato del mundo, un movimiento perfectamente calculado como cebo para que los afrikáners fanáticos del rugby se unieran al nuevo modelo político, pero también pretendía persuadir a los negros para que cambiaran sus costumbres políticas y apoyaran a los Springboks. “Yo era consciente de que el rugby generaba furia y hostilidad entre los negros, pero decidí apelar a ellos y decirles: ‘Esos deportistas del rugby ya no son nuestros enemigos. Ahora son nuestros chicos. Tenemos que apoyarlos’. La idea era asegurarnos el apoyo de los afrikáners. Y el rugby es una religión en el mundo afrikáner. Pero ya sabes que la respuesta fue muy negativa”.

Mandela se sonrió. Era un hombre con un punto de vanidad, algo que resultaba obvio en cuanto a su apariencia personal. Como ejemplo tenemos esas camisas coloridas y brillantes que llevaba siempre en público tras ser elegido presidente y que confeccionaban siguiendo sus directrices.

Como decía su viejo amigo y biógrafo Anthony Sampson, tenía “un poco de showman y otro poco de dandy”. En los 50, cuando era un abogado que sobrevivía a duras penas, encargaba sus trajes al mismo sastre que el magnate de las minas más rico de Sudáfrica. Ahora me percataba por primera vez de que su vanidad se extendía a los logros políticos.

Era demasiado astuto y educado para restregar sus victorias por la cara a sus adversarios políticos internos, pero por su aire de satisfacción deduje que en privado se enorgullecía de estar en posición de replicarles: “¿Veis? Os lo dije”. “Convencer a su pueblo para que apoyaran a los Springboks era un obstáculo prácticamente imposible de superar”, le comenté.

“¡Sin duda! Sí, fue muy difícil”, respondió esbozando una sonrisa mayor aun. Se acordó de un mitin político en el que se dirigía a sus seguidores del ANC. Tuvo lugar en un pueblo zulú, el día antes de que Sudáfrica jugara contra Francia en las semifinales del campeonato del mundo. Había miles de personas.

“¿Sabes, John? Me abuchearon. ¡Cuando les dije que esos jugadores del Springbok eran nuestros chicos, mi propia gente me abucheó!”. Mandela se echó a reír. Después recuperó la compostura y describió con más seriedad lo que sucedió más tarde.

“Luego tuve que arengarlos y les dije: ‘Escuchad, entre vosotros hay muchos líderes; no seáis cortos de miras, no os dejéis llevar por las emociones. Construir la nación significa que nosotros tenemos que pagar un precio, igual que los blancos han de pagar el suyo. Para ellos abrir el deporte a los negros significa pagar un precio. Eso es lo que deberíamos hacer’. Y entonces los abucheos se apaciguaron. Y yo dije: ‘Estáis muy alterados.

Quiero que los líderes que hay entre vosotros, hombres y mujeres, promuevan esta idea’. Y al final, ya ves… –dijo, volviendo a reír–. Al final me gané al público.”

Se los había merendado. Para cuando acabó el mitin lo jaleaban, igual que habían hecho dos años antes en Katlehong, cuando amenazó con dimitir si no aceptaban su llamamiento a la paz.

Pero lo más sorprendente del campeonato del mundo de rugby fue cómo consiguió que también los blancos lo aclamaran. Confesó que esto lo sorprendió, sobre todo porque había tomado la decisión de apoyar a los Springboks en parte como respuesta a un problema urgente. Cuando apenas se cumplía medio año de su mandato, los servicios de inteligencia descubrieron un complot de la derecha mediante el cual los antiguos partidarios irredentos del general Viljoen pretendían, según dijo Mandela, “derrocar al gobierno”. No sólo tenía que desactivar la trama, sino crear una atmósfera nacional en la que jamás volvieran a producirse ese tipo de complots. Ahí era donde entraba en acción el campeonato del mundo de rugby, dijo: “Con los afrikáners hay que dirigirse no sólo al cerebro, sino también al corazón”.

Cuando hice el trabajo de campo para un documental titulado The 16th Man, basado en mi libro El factor humano, hablé también con Koos Botha, que casi toda su vida fue el arquetipo de afrikáner de la extrema derecha. Botha era un terrorista; había puesto una bomba. Afortunadamente, no murió nadie. Cuando Mandela estaba en prisión, en los años 80 y 90, Botha trabajó como funcionario público en el departamento encargado del cumplimiento de la Ley de Actividades Separadas, la que prohibía que los negros usaran los mismos baños públicos, teléfonos, trenes o autobuses que los blancos. Durante la mayor parte de su vida, fue un servidor leal del Partido Nacional, pero a mediados de los 80 se pasó al Partido Conservador,

abiertamente racista, tras llegar a la conclusión de que su tocayo, el presidente Botha, era demasiado blando con los negros. Fue elegido parlamentario por ese partido y cuando pusieron en libertad a Mandela se enfureció (“Jamás pude comprender por qué no lo ahorcaron”, admitió ante mí), pero su enojo pasó a mayores a principios de 1991, cuando descubrió que una escuela de Pretoria que anteriormente sólo admitía a blancos iba a comenzar a aceptar a hijos de exiliados del ANC. Espoleado por su profundo sentido del deber, fue a la escuela una noche de junio y la hizo saltar por los aires.

Poco después de llevar a cabo el atentado, empezó a sospechar que tal vez se le hubiera ido completamente la cabeza.

Estaba en libertad bajo fianza esperando el juicio cuando se vio incluido, casi sin saber cómo, en una delegación de políticos afrikáners que habían pasado repentinamente de conformar el ala dura a suavizar su postura y se los invitaba a reunirse con Mandela. “Seguramente, estaba al tanto de mi pasado –recordó Botha– y, sin embargo, se mostraba respetuoso y nos hablaba en nuestra propia lengua en un tono agradable”.

Botha, intentando reprimir las lágrimas al hablar, tuvo la misma impresión de Mandela que Coetzee, Barnard y Viljo tras sus primeros encuentros. Pero al ser un afrikáner con los pies sobre la tierra para quien los actos contaban más que las palabras, no unió sus esfuerzos a los de Mandela hasta que éste dio dos pasos concretos. El primero, según dijo, fue la decisión de Mandela de convencer al comité ejecutivo del ANC para incorporar el antiguo himno nacional junto al nuevo. “Aquel fue un gesto conmovedor por su parte. Mostraba qué tipo de hombre era. Aquello era responder al respeto con respeto. Recuerdo que incluso una vez, cuando ya era presidente, estaba haciendo un mitin político y las personas presentes, en su mayoría negros, cantaban solamente el “Nkosi Sikelele”. El los detuvo y los obligó a cantar también la versión afrikáans del himno, “Die Stem”. Ese tipo de gestos hicieron que perdiera mi espíritu de lucha”.

Sin embargo, lo que acabó de convencerlo fue la final del mundial de rugby. No le sucedió sólo a él. Para los jugadores con los que hablé, ganar aquel partido supuso y supondrá siempre el momento más glorioso de sus vidas.

No creo que haya conocido a nadie que alabara tanto a Mandela como François Pienaar, el capitán de los Springboks. Lo conoció más de un año antes de la final del mundial.

Mandela lo había invitado a tomar el té en los Edificios de la Unión. Pienaar me dijo que estaba más alterado por esa reunión que por ninguna de las melés en las que había participado. Pero sus nervios se calmaron en cuanto entró al despacho presidencial: “Es mucho más que sentirte cómodo en su presencia –dijo Pienaar con lágrimas en los ojos–. Con él tienes la sensación de estar a salvo. Como lo estarías con un abuelo sabio y entrañable”.

Pienaar no era precisamente de los que habían celebrado la llegada de Mandela a la presidencia con una alegría desmedida. Se había criado en un hogar de esos donde se votaba al Partido Nacional sin pensarlo y, aunque se hizo una idea general de los problemas políticos de su país cuando se hizo mayor, el único tema en el que pensaba seriamente era el rugby. Por más impresionado que estuviera por conocer a Mandela, no iba predispuesto a pensar como él y mucho menos a actuar en su nombre. Sin embargo, salió de los Edificios de la Unión con una clara misión: sus compañeros de equipo y él tenían que ganar el mundial por Sudáfrica y por ese anciano.

La magia de Mandela volvía a funcionar. Cuando hablé con él acerca de ese encuentro, le describí al capitán de los Springboks como un rubio enorme hijo del apartheid, la viva imagen idealizada del poder afrikáner, a lo cual respondió con otra carcajada: “¡Es cierto! ¡Completamente! ¡Completamente!”. Le recordé lo nervioso que estaba Pienaar antes de entrar a su despacho y se partió de la risa. Pero cuando insinué que lo había invitado a tomar el té para reclutarlo como discípulo para su causa nacional, dejó de reír.

“Eso hice, es verdad –respondió–. Me concentré en alabar el papel que representaba y el que podía representar. Y le resumí lo que yo estaba haciendo con los deportes y por qué lo hacía. Obviamente, François era el capitán del equipo de rugby y si quería utilizar este deporte tenía que trabajar con él. Y me pareció un chaval muy agradable y culto. Tenía la licenciatura de derecho y fue un placer hablar con él. Era un chico extraordinario.” Aunque no tan extraordinario como le pareció Mandela a Pienaar. […]