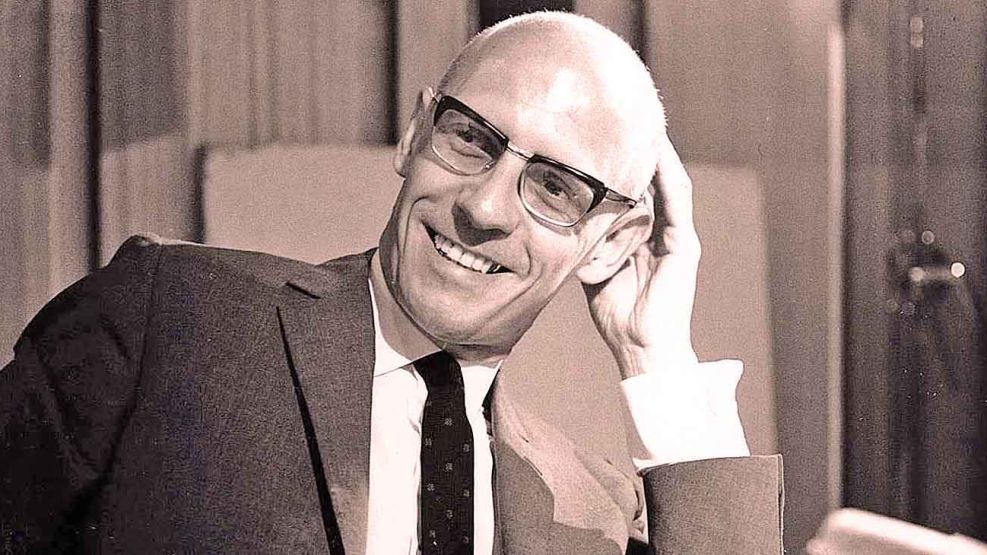

Foucault una vez se definió a sí mismo como un positivista feliz. La palabra “positivista” es despreciada porque evoca una ilusión de orden y progreso, de civilización contra la barbarie, de creencia en los aportes de la ciencia en beneficio de la humanidad, de paz y administración. Pero nuestro filósofo la emplea con buen humor; por eso le agrega un atributo inesperado: el de la felicidad.

Su positivismo se define por la negativa. No es un filósofo que “filosofa”, no medita sobre ideales, orígenes, el sentido de la vida, la condición humana, la libertad, el ser para la muerte y el fin de la historia.

Su rechazo y distancia sideral de la metafísica, la decisión de no pensar en términos de totalidades, de tener una actitud crítica respecto de valores como la verdad y el bien, de no cumplir con la función pastoral habitual que se les pide “a los que saben” lo inclinan al pensamiento positivo. O, mejor dicho, afirmativo.

Foucault no es un filósofo crepuscular y sombrío como muchos de sus adherentes. A la manera de la ciencia jovial nietzscheana, la imagen que nos ofrece en Las palabras y las cosas, la del rostro del hombre dibujado en la arena que se diluye con el agua, evoca al niño Dionisio que juega en la playa a orillas del mar y festeja el eterno retorno de las formas.

Es feliz, así lo declara. La primera parte de este libro nos habla de la felicidad de quienes lo conocieron íntimamente como amigo, compañero, amante, protector; de su generosidad de anfitrión y de consejero; de su alegría y de sus momentos de depresión.

Reivindicamos el género biográfico de los pensadores y artistas que nos subyugan. La vida de los filósofos nutre nuestra imaginación, expande su presencia, le da carne a la letra y ahuyenta a los analistas semiotizantes, lo que, sin duda, es un beneficio secundario a la vez que agradable.

Estas “intimidades parisinas” se completan con la reacción de los habitantes de un pueblo al descubrir que en el cementerio local está la tumba de un señor famoso en las universidades “norteamericanas”, además de renombrado en círculos parisinos. Enterarnos de lo bien que Paul-Michel (nunca usó su primer nombre) preparaba la mayonesa casera y otras nimiedades hacen a la felicidad de nuestro encuentro con Foucault.

En Foucault guerrero y La risa del filósofo recorremos un trayecto en el que no faltan las polémicas. Su amigo Paul Veyne decía que Foucault era un guerrero y que para el combate le gustaba desplazarse lateralmente. Lo hace con Jürgen Habermas, con el círculo lacaniano, con los historiadores asociados en la defensa de su gremio ante las embestidas de este polizón.

En su encuentro con los antipsiquiatras, Foucault no puede evitar cierta demagogia cuando intenta estar a la altura del pensamiento descarado. Juega a la transgresión, hace una pregunta que lleva a su interlocutor al límite de sus convicciones y no mide las consecuencias de lo que sostiene. Así fue el intercambio con ellos sobre la violación y la sexualidad de los niños.

No hay por qué seguir a los filósofos a todas partes, y menos aún concederles nada a los que más nos gustan.

La idea de “intelectual específico” que Foucault opone al secular “intelectual universal” es sumamente seductora. Demasiado. Pone entre paréntesis la función moralizadora del escritor que alerta a su comunidad sobre los peligros que la acechan, cuestiona al intelectual que asume su compromiso político con la autoridad que le depara un determinado talento gramatical y resignifica la función del intelectual dentro de las instituciones y corporaciones en las que, aparentemente, es un engranaje más de una enorme maquinaria.

Sucede que este eslabón puede ser el “débil”, pero no por su fragilidad sino por el poder que le da ese conocimiento “específico” que le permite hacer saltar la cadena.

Foucault da el ejemplo del “padre de la bomba atómica”, el físico Robert Oppenheimer. Gracias al libro que le dedicó Ray Monk, podemos apreciar cómo Oppenheimer se convierte en un caso paradojal porque el “secreto” de la bomba del que es depositario resulta ineficaz ante el sistema de espionaje del que es víctima, precisamente, por ocultar un secreto que lo inhabilita y condena.

El secreto va y vuelve de la ciencia a los “servicios”; paradoja que se refuerza con el caso del piloto de aviación arrepentido por haber participado de la misión que arrojó la bomba sobre Hiroshima, y el de su mentor, el filósofo Günther Anders.

En este caso, como en el de Emile Zola –emblema del intelectual universal–, su Yo acuso muestra que la fuerza movilizadora de la opinión pública aún está vigente y que el intelectual, si busca remover los cimientos de un poder basado en el dinero y las armas, debe salir de su ámbito “específico”.

La incursión por el Sur del mundo nos resulta útil para señalar que las insuficiencias de Foucault por no haber tenido en cuenta en sus análisis la periferia del imperio francés son relativas. Lo sucedido, de acuerdo con los estudios poscoloniales y subalternos, muestra que las masas de las colonias padecieron una explotación y una discriminación no tan diferentes a las del proletariado de la naciente Revolución industrial.

Las críticas a su supuesto eurocentrismo nos permiten introducirnos en la idea de Foucault sobre aquello que caracteriza a Occidente, entidad que el filósofo nombra con frecuencia en sus cursos. Creemos que en la antigua Grecia, en el cristianismo, en la Ilustración y en la Modernidad encuentra los pivotes de algo que se hizo llamar “occidental”. Los tres personajes presentados en el capítulo “Cínicos, disidentes y dandis” son quienes encarnan esos hitos temporales.

Finalmente, la biopolítica, estación terminal infaltable entre foucaultianos a pesar de que Foucault decidió abandonar el proyecto de investigación que la incluía.

En un momento dado, como en la carta robada de Poe, se me ocurrió que por estar tan cerca y tan visible no vi que en materia de biopolítica podíamos evocar lo acontecido en nuestro país, es decir, en la construcción de la nación argentina una vez establecido el Estado.

Crear una población, diagramar una política con el objetivo de llenar espacios y sostener que no era posible construir una república sin una visión demográfica fue la tarea iniciada desde la presidencia de Avellaneda en adelante.

Por eso, si de población se trata, la construcción de la nación argentina fue el resultado de un proyecto biopolítico. “Gobernar es poblar.” Lo ocurrido en cuarenta años, desde mediados de la década del setenta del siglo XIX hasta los inicios del XX, fue una revolución no conservadora ni radical, no liberal ni oligárquica, sino total.

Fue la explosión argentina hoy inimaginable. Cuadriplicar una población en pocos años provoca un caos incontrolable. La Argentina fue un caballo desbocado, una aventura impresionante.

La invención del argentino como resultado de una mezcla de poblaciones, de un extraordinario proceso de mestizaje, nada tiene que ver con los tics foucaultianos de quienes ven por todas partes el fantasma de la domesticación y el control. Para muchos de los que hablan y nombran a Foucault, la humanidad es un siniestro laboratorio en el que cada uno está disciplinado salvo, por supuesto, el que lo denuncia.

Conocí a Foucault en la Universidad de Vincennes en el año 1969. Lo primero que percibí fue una cierta alegría, una liviandad sostenida por cimientos sólidos, una práctica de la libertad. El superyó académico no estaba en la sala. Podíamos pensar sin cerrojo. La filosofía era una fiesta. No estábamos condenados a ser solamente herederos de un legado de plomo.

Después de seguir sus trabajos y de intentar trasmitir su pensamiento en la medida en que sus editores publicaban sus inéditos, esta fuente inagotable de ideas me dio casi todo lo que tengo capacidad de recibir. Creo que el maestro fue en extremo generoso con su alumno.

Si Foucault tuvo un defecto, fue el de la curiosidad. Le era impensable ver siempre lo mismo, y señalar el dolor como una manía virtuosa. Es cierto que habló del poder y del saber y de la verdad y del placer, esa palabra tan rara.

*Filósofo.