Fue un anuncio al estilo norcoreano. Breve, seco y absolutamente sorpresivo. El martes pasado, el general César Milani, por cuyo ascenso la Presidenta había pagado dos años atrás un enorme costo político, dejó su cargo al frente del Ejército Argentino. Justo ese día, la más peculiar de sus aliadas, la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lo había elogiado hasta el paroxismo. “Cuando creo en alguien, voy a defender a esa persona hasta que esté presa. Mientras tanto, no voy a cambiar mi opinión”, dijo al diario Buenos Aires Herald luego de acusar a Jorge Lanata como responsable de todas las imputaciones que pesan sobre el oficial de Inteligencia. A las veinticuatro horas, el militar que había manifestado su profesión de fe al proyecto nacional y popular, despertando los peores fantasmas desde la restauración democrática, era apenas un trámite jubilatorio. Cristina Fernández y Carlos Zannini, su operador todoterreno y delegado personal en la fórmula oficialista, manejaron el caso con sospechoso sigilo. El retiro del poderoso general dejó tantos interrogantes como los que había dejado su nombramiento. Hasta el ministro de Defensa, Agustín Rossi, pareció al margen de la decisión. Que pase el que sigue.

Aunque la noticia no causó tanta sorpresa, a las pocas horas, otro hombre importante salía de circulación, claro que por razones muy distintas. Se trata del juez de la Cámara de Casación Luis María Cabral. Al magistrado no lo jubilaron, pero sí lo corrieron de algunas de las causas que más preocupan a la jefa de Estado. El Consejo de la Magistratura, dominado por el oficialismo, dio por cesados sus servicios como juez subrogante de la Sala de Casación que debe resolver, entre otras cuestiones, la validez constitucional del memorando firmado por el Gobierno con la República Islámica de Irán, vértice de la investigación sobre encubrimiento que llevaba adelante el malogrado Alberto Nisman. El trámite de relevo de su señoría fue también de una contundencia notable. Pero, a diferencia del caso Milani, el desplazamiento de Cabral despertó, además de suspicacias, una ola de protestas entre las organizaciones que defienden la autonomía del Poder Judicial. El juez en persona salió a denunciar su pase a degüello: “Estoy sorprendido con la forma en la que se conduce el Consejo de la Magistratura, que está a cargo de garantizarles la independencia a los jueces, de asegurarles su jurisdicción, y lejos de ello lo que hace es manipular el funcionamiento de la Justicia”, declaró indignado. En un país normal, una denuncia de semejante tenor hecha por un magistrado sería, como mínimo, un escándalo.

Mientras estos graves hechos se suceden con aparente naturalidad, la Presidenta sigue haciendo campaña con los recursos del Estado. En La Pampa, desde donde aclamó el jueves por cadena nacional (la número 26 del año) a su fórmula preferida para las primarias del peronismo provincial, también aprovechó la ocasión para sacar de paseo al binomio Scioli-Zannini. Aunque no tuvieron un papel muy activo en la gira, es posible que el gobernador bonaerense y el supersecretario de Cristina hayan disfrutado la ocasión como una forma para conocerse un poco más. El oficialismo no cree en sutilezas. Ni ahorra en gastos.

A los analistas extranjeros les cuesta comprender cómo funciona el país del fin del mundo. Y, sobre todo, cómo es posible que hechos de enorme trascendencia, como la muerte aún inexplicada de un fiscal que investigaba al Gobierno por una supuesta conspiración para tapar el mayor atentado terrorista de la historia, prácticamente no incidan en la capacidad de maniobra de la dueña del poder. “Pero amada u odiada, nadie puede cuestionar que la Jefa (así la llaman algunos en su entorno) goza de un extraordinario poder e influencia aun a las puertas de su retirada”, escribió el viernes el corresponsal de BBC Mundo, Ignacio de los Reyes.

Efectivamente, a cinco meses de abandonar la Casa Rosada, CFK no se da por aludida. Apenas ensaya mohínes nostálgicos cuando habla ante sus acólitos de La Cámpora. Pero no mucho más. Se muestra convencida de que retendrá el poder eternamente. Nadie parece disputarle, por ahora, decisiones que gravitarán en la vida institucional del país, incluso cuando ella ya no esté en la cabina de mando. Las quejas de la oposición, las denuncias de los pocos organismos de control que sobrevivieron a sus embestidas, las advertencias reiteradas de la Corte Suprema, circulan por los titulares como si no le causaran daño alguno. Ella sería la prueba más elocuente del “todo pasa”, la célebre frase de Julio Grondona, uno de los hombres que mejor entendió el poder (turbio) de la Argentina contemporánea.

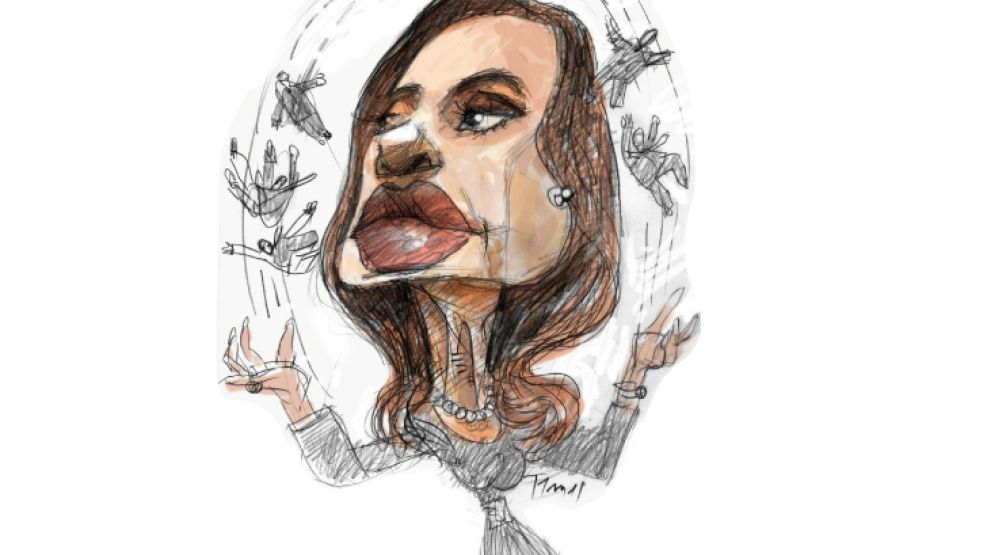

Los politólogos definen los finales de mandato sin reelección como etapa del “pato rengo”. La figura alude a la dificultad que tiene un animalito cojo para seguir a la manada, quedando por consiguiente a disposición de los depredadores. El mundo moderno entiende ese período no necesariamente como un drama, sino como una etapa de imprescindibles negociaciones: el que se va pierde poder, el que está llegando lo adquiere. Por lo tanto, el que se va tiene que hacer concesiones. Así marca la tradición de los sistemas con alternancia. Es simple. Pero Cristina no cree en fábulas. Y tampoco en alternancias. Se comporta como si el sillón de Rivadavia fuera de su propiedad. Por eso le ordenó a su partido que, en lugar de votar un posible sucesor, plebiscitara un delegado personal controlado de cerca por su marcador preferido. No hizo lo que quiso, sino lo que pudo, es cierto: ya se sabe que Scioli no figura en su lista de favoritos. Pero se encargó de ser ella, en lugar de la soberanía de los votantes, el pasaporte del gobernador hacia la carrera presidencial. Será su carcelera mientras mantenga las llaves del reino.

No se sabe si en algún momento el pato empezará a renguear. Por ahora, cacarea y la manada se asusta.

*Periodista y editor.