Para cualquier viajero, la desigualdad impacta más en las grandes ciudades occidentales, en especial las latinoamericanas. En la India, la brecha entre ricos y pobres es inconmensurable, pero recuerdo que la miseria –aun en condiciones inhumanas de hacinamiento– no tenía el mismo grado de brutalidad que acá, porque la marginalidad no alienaba al individuo hasta erradicarlo de la economía y de la sociedad. De algún modo, la pobreza masificada era un efecto de siglos y de una política neoliberal: un accidente irrefrenable de la historia y del retrógrado sistema de castas. Impresionaba a un extranjero por su omnipresencia, pero entre los mismos indios funcionaba un orden natural y las comunidades creaban redes de arraigo y contención –en esta afirmación no hay una valoración sino una liviana observación antropológica–.

En las grandes ciudades occidentales es común que las condiciones de extrema pobreza generen habitantes que, después de pasar por economías marginales, trabajos precarios y viviendas infrahumanas, no encuentren ningún tipo de contención en el Estado y se transformen en zombies. No participan de una comunidad y quedan a la intemperie, en el anonimato total. Cada vez que camino por Buenos Aires, contrasto la información de los diarios con la realidad cotidiana, y llamativamente la versión mediática de los más optimistas coincide con la inmediata: más gente sin techo, mayor desocupación, mayor pobreza.

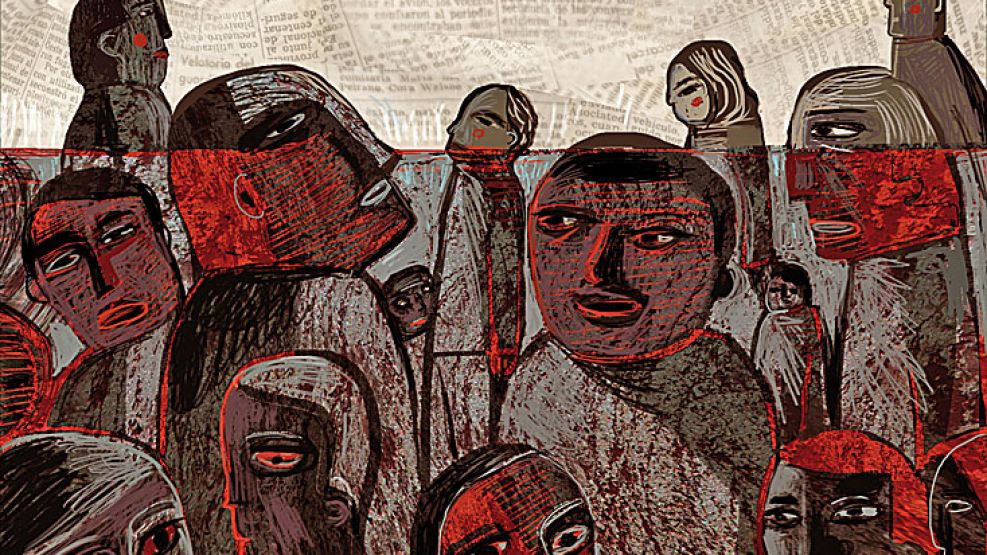

La descomposición social actual me retrotrae a las postrimerías de la década del 90, cuando investigaba el barrio en el que vivía y aledaños –Balvanera, San Cristóbal, Boedo–, tratando de decodificar lo que sucedía. Yo había saltado de un limbo de bienestar pequeñoburgués durante mi adolescencia a un universo de malestar y decadencia durante mi juventud. Hacía una experiencia iniciática con algo que mis padres decían haber visto varias veces a lo largo de su vida: crisis económicas, hiperinflación. Sólo que a fines de los 90 el derrumbe económico había aparejado una desintegración social inédita. Miles de personas en caída libre, sin ninguna red de contención. En vez de bonos a cien años, cuasimonedas de toda clase. Bajo el alero de una concesionaria abandonada, en la calle Alsina, frente al Shopping Spinetto, había un campamento compuesto por al menos treinta homeless, con sus colchones pelados y latones para calentarse. Campamentos similares se replicaban a lo largo de la ciudad, en aleros de negocios y fábricas cerradas. Se formaban colas de varias cuadras para recibir un plato de sopa en distintos puntos de la ciudad. Las caras trasuntaban impotencia, perplejidad, resignación, como en un cuadro de Berni. Todo esto sin retratar el paisaje apocalíptico del interior y el conurbano bonaerense.

Si buscara un común denominador de la actual gestión de gobierno con el menemismo, señalaría la mediocridad. Una mediocridad en la que no cabe el cálculo del bienestar social, porque los excluidos son excluidos del derecho –y he aquí lo innovador del kirchnerismo e intolerable para el macrismo: la inclusión en el derecho–, y ni siquiera sirven al sistema de explotación laboral. Uno podría hasta arriesgar que mientras más sean los excluidos y precarizados, mayores garantías tiene este gobierno de que sea una minoría sobreviviente y una minoría pudiente, como a principios del siglo XX, la que decida el destino del país.