Una de las consecuencias más devastadoras de la incesante implosión, sobre nuestras cabezas, de todo lo que intentamos construir en conjunto, como sociedad, es la estela de desolación con que nos marcan los años. Los mejores, los más plenos y vitales de generaciones enteras, se pierden en la espera de lo que nunca sucede, sin que los que se ofrecen como “líderes” logren animarlas a participar de alguna aventura social que altere la rutina y acabe con la sensación de que, aquí, todo termina finalmente en un derrumbe de palabras y personas.

Si revisamos los casi treinta y cuatro años pasados desde que se recuperó la democracia, entre la sucesión de crisis varias, planes económicos ruinosos, medidas de emergencia y leyes para consagrar derechos que los ciudadanos ya ejercían sin esperar aprobación, aparece sólo una “idea” como dato curioso, extraño al registro habitual de promesas y anuncios repetidos sobre que ahora sí, ya van a ver lo bien que nos va a ir.

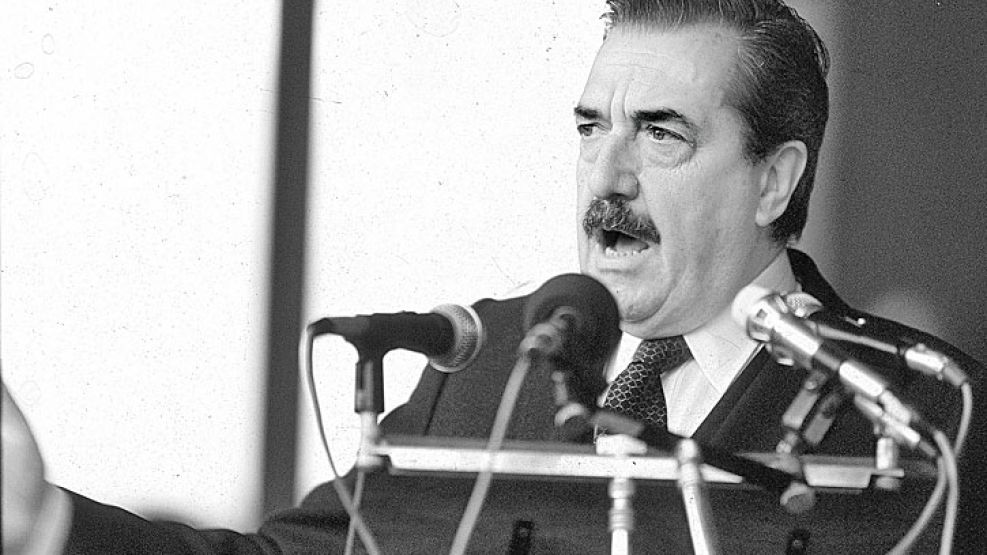

El Proyecto Patagonia consistía en el traslado de la Capital Federal a un centro cívico que debía construirse entre Carmen de Patagones y Viedma. En abril de 1986, el presidente Raúl Alfonsín convocó a “crecer hacia el sur, hacia el mar, y hacia el frío”. Se trataba de corregir en parte la macrocefalia del país y de ponerle límite a la megalomanía de la élite que decide todo desde la Capital. En síntesis, aliviar y desagotar “La cabeza de Goliat” como, ya en 1940, la describió Martínez Estrada.

Recuerdo que, en mi condición de corresponsal del diario español El País, tuve que informar sobre los estudios técnicos que encargó el gobierno de Alfonsín, las objeciones y críticas y los debates en el Congreso. Uno de los datos en el que coincidían todos los expertos consultados era que, ya en aquellos años, Buenos Aires era considerada una ciudad “inviable”. Para que se entienda, transcribo la respuesta de un grupo de arquitectos y urbanistas cuando les pregunté qué querían decir exactamente con “inviable”. Fue la siguiente: “Todo se concentra cada vez más en Buenos Aires y eso obliga a estar siempre en obra. El crecimiento de la ciudad no da tiempo a resolver los problemas, cuando vas a reparar una calle en el norte, ya se rompió otra vez la que arreglaste en el sur. Para el mantenimiento básico se va a necesitar cada vez más dinero, más impuestos, y eso es inviable”. Era 1986, hace treinta años.

La ley de traslado fue aprobada por mayoría, con el apoyo del peronismo, el 27 de mayo de 1987. Alfonsín creó por decreto una empresa del Estado, el Ente para la Construcción de la Nueva Capital (Entecap). En el distrito federal de Viedma-Carmen de Patagones se iban a construir oficinas administrativas, tribunales, viviendas para unos 25 mil empleados, escuelas, centros de salud y recreación. La inversión del Estado sería de unos 2.500 millones de dólares, y se estimaba que en unos doce años –hacia 2002– la nueva capital debía estar plenamente activa.

Otro fracaso de un plan económico, el Austral, terminó con el gobierno de Alfonsín. A su vez, Menem, bajo la influencia de Alvaro Alsogaray –representante de los intereses económicos de Buenos Aires que se habían opuesto al traslado por temor a perder influencia política y negocios–, disolvió el Entecap, y los gobiernos siguientes, todos jugados a recaudar y a esperar que algún plan o pase mágico de la economía nos salve, olvidaron el asunto.

Macri, jefe de Gobierno en su momento, llevó la sede de la administración de la Ciudad al sur. Ahora, como presidente de la Nación, considera que el proyecto de traslado de la capital, que en su momento tuvo tanto consenso, debería ser considerado y debatido nuevamente. Que así sea. Ya perdimos demasiado tiempo en la quiniela económica de números que nunca salen. Son las ideas que proponen crear, construir, las que mueven y conmueven, las que ponen en marcha y hacen funcionar el motor de la vida en común. No al revés.

*Periodista.