Lo llamaban “el Estirador”. Su nombre era Procusto. Vivía en Eleusis, en la antigua Grecia, ciudad en la que se celebraban ritos en alabanza de la diosa de las cosechas, Demeter, y de su hija Perséfone. Hijo de Poseidón, dios de los mares, Procusto era un gigantón amable que ofrecía hospedaje a los viajeros y, tras doparlos con un brebaje dulzón preparado al efecto, los acostaba en una cama especialmente dispuesta. Si los desafortunados eran más cortos que la cama, los estiraba mediante una suerte de potro. Y si eran más largos, les serruchaba el sobrante. En el lecho de Procusto, como lo nombra la leyenda, todos debían medir igual, por las buenas o por las malas.

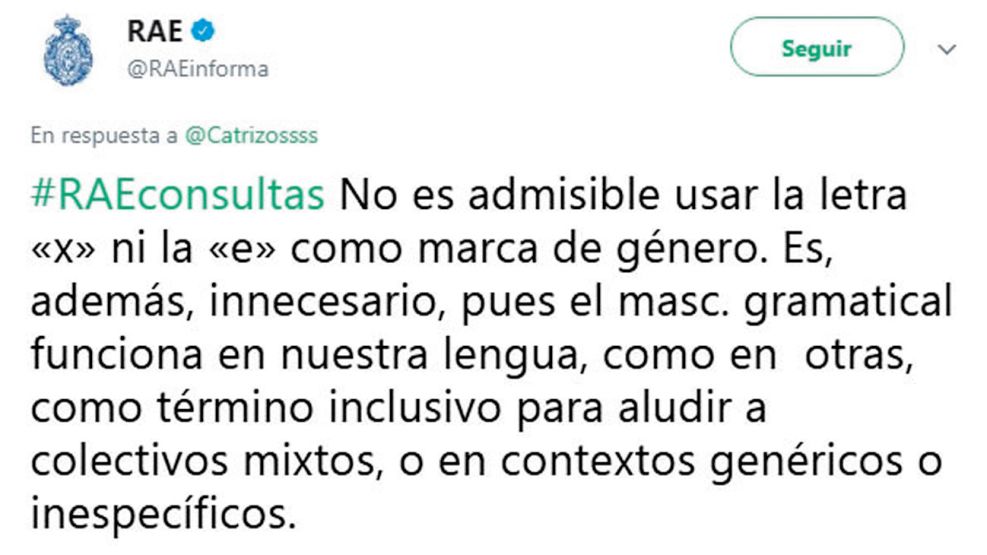

Los mitos atraviesan los tiempos y hablan siempre del presente, de lo arquetípico que yace en el inconsciente, sobre todo el inconsciente colectivo. Bien lo sabía, y lo estudiaba, el gran Carl Jung. El lecho de Procusto es aquel en el que hoy se pretende imponer todo tipo de autoritarismo, sobre todo autoritarismo “progre” o políticamente “correcto”, en nombre de la igualdad. El ejemplo más flamante es el del “lenguaje inclusivo”. Retorcer y serruchar el idioma, desvirtuar esa maravillosa herramienta de la comunicación humana (tan rica, tan diversa, tan creativa, tan inspiradora) para que quepa, sea como fuere, en un cepo ideológico. Semejante delirio fundamentalista (¿habría que decir “fundamentaliste” para no herir alguna susceptibilidad?) se basa en la creencia de que el lenguaje impone la realidad, y no que se va transformando según necesidades de todos los hablantes y escribientes antes que desde el capricho de algunos.

Para las mujeres y los hombres que se amaron a lo largo de la historia, y se aman hoy, para los hombres y las mujeres que inspiraron e inspiran visiones compartidas y las concretaron y concretan, para los ellos y las ellas que trabajaron y trabajan por valores esenciales, por libertades básicas, para quienes, independientemente de su sexo, entregaron y entregan a la humanidad frutos que la mejoran, el lenguaje nunca fue un obstáculo, una cárcel ni un lecho de Procusto. Fue, y es, puente de comunicación, de integración y de complementación de lo diferente; fue, y es, un instrumento fecundante y liberador. Ninguna otra especie habla ni escribe, ninguna otra especie traslada al lenguaje el riquísimo paisaje de su diversidad. Hablamos y escribimos en diferentes idiomas, con distintas reglas, con normas que ayudan a mantener vivo y plástico el lenguaje. No por nada se dice que cuando muere el último hablante de una lengua, muere una parte de la humanidad.

Y si, además, el modo en que se habla y se escribe transmite el orden o el desorden del pensamiento, su pobreza o su riqueza, su estrechez o su amplitud, basta con escuchar o leer a los abanderados, o impositores, del “lenguaje inclusivo” para obtener una evidencia al respecto. La filósofa francesa Sylviane Agacinski, socialista y autodeclarada post feminista, sostiene en su ensayo Política de sexos que pretender la desaparición de los géneros “teniendo como meta la uniformidad de los individuos, constituiría un espectro totalitario. Nada peor que soñar con una sociedad de semejantes liberados de sus conflictos por esa misma semejanza”. En todas sus versiones, el autoritarismo suele ser hijo de la anemia de argumentos para un debate, de la intolerancia hacia la diferencia y del deseo de control.

Mientras esta cuestión nos distrae, lo importante sigue postergado. Cómo compartir el lecho sin que alguien deba ser estirado y alguien serruchado. Cómo conseguir equidad, es decir espacios, derechos, oportunidades y salarios equivalentes sin desconocer las diferencias, sino convirtiéndolas en materia prima de una integración mutuamente enriquecedora. Anular diferencias funcionales (que fueron convertidas en disfuncionales por la cultura y que por eso mismo pueden trabajarse) forzando igualdades caprichosas, como la del “lenguaje inclusivo”, solo viene a demostrar que el autoritarismo no tiene género. Y el lecho de Procusto tampoco.

*Periodista y escritor.

Lenguaje inclusivo, el nuevo autoritarismo