El pelaje de cañas verdes se esparce desde el lecho ondeado del río hasta el nacimiento de un muelle de madera, extendido como un brazo. Detrás de la empalizada tupida, un sendero recto de tierra; en el extremo se eleva imponente una torre de hierros trenzados que descansa sobre la alfombra carnosa de flores violáceas; en la cima, un disco de aluminio (¿antena?). Con más de un kilómetro de largo, la playa tiene una pendiente pronunciada. (Justo debajo del desnivel formado por las empalizadas, los huéspedes acostumbran tomar un baño, cuando las condiciones del clima son favorables.). El atardecer multicolor ofrece un espectáculo formidable.

Del otro lado del manto caldoso se extiende un tejido vegetal denso, hecho de juncos, sauces, sarandíes, ceibos. Entonces las luces vivas de las casas quedan atrapadas detrás de ese cerco que las vuelve intermitentes y delgadas, apenas si llegan al río convertidas en reflejo. Las pocas lanchas que por allí pasan pliegan a su paso la placa mansa fabricando jorobas líquidas que rompen en la orilla. Es uno de los pocos sonidos que se acercan. El motor de las lanchas, el bicherío del entorno.

La bruma que acompañó la jornada se ha esfumado; en su lugar, esponjosos haces de luz abrigan el momento como un abrazo materno. Los árboles talados para limpiar el terreno anidan en uno de los márgenes, junto a un cerco escuálido de ligustros podados; en el otro extremo de esa figura escarpada una huerta desbordante de tomates, cebollas, calabazas de pico, plantas de lechuga, zapallos, maíz. El entrevero de matas y arbustos da al espacio un aspecto corrugado.

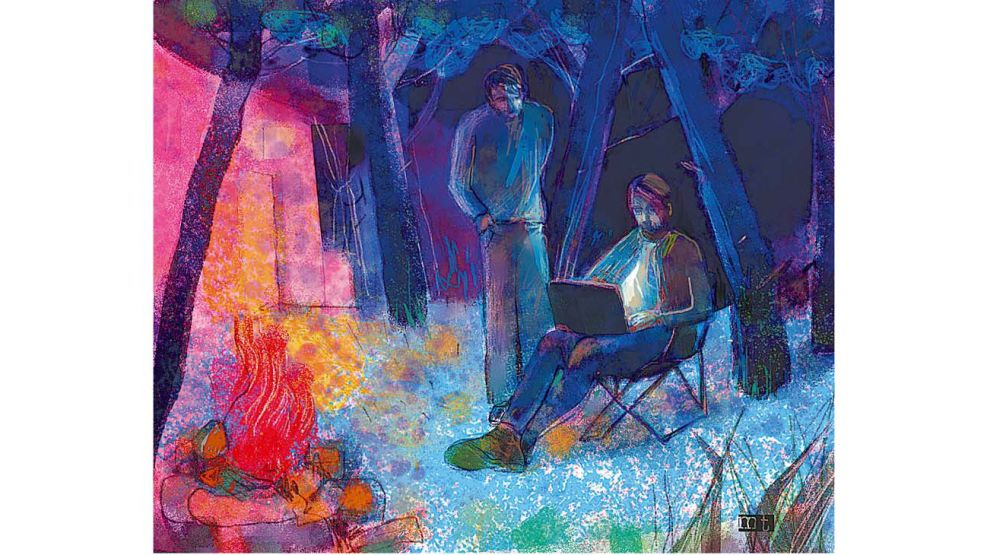

Mi computadora portátil reproduce 1985. Soberbia, generosa, la película de la que todos hablan funciona como un artefacto de ingeniería robusto, enhebrada en su técnica de manera tan sofisticada que establece un acontecimiento esencial en la historia de la cinematografía argentina. En 1985 funciona todo: se ve bien, se escucha bien. Por lo demás, en pasajes convoca un guiño a Los Intocables, pero yo no pude dejar de pensar en Rescatando al soldado Ryan, una de mis películas favoritas. Operación forzada, quizás. En eso me encontraba cuando fui extirpado de mis cavilaciones por Marcos, el dueño del complejo, que interrumpió de súbito:

—Un poco tendenciosa, ¿no?

Más allá de la oscuridad absoluta, conviven dos pequeñas lámparas tortuga incrustadas en postes de palmera. El suelo está frío y mojado como una celda del zoológico.

Escasos minutos faltaban para el final de la película. La situación no podía ser más placentera. Había montado la computadora sobre el canto de un tronco de eucaliptus, junto al fogón vigoroso. El olor a hierba fresca recién trozada entrelazado a repentinos brotes de luz morada que estallaban ahí mismo, y todo cabía en ese instante.

Marcos confió haber visto la película porque le gusta mucho Darín y el otro pibe que hace del abogado con barba y que había disfrutado en El Ángel. De modo que adoró las actuaciones, también las locaciones y la representación “muy realista” (remarcó lo de muy. “Pero muy muy, ¿eh?”) de la época (“los autos, la ropa, ¡los teléfonos públicos!”, enfatizó); pero la consideraba poco objetiva porque solo los militares eran juzgados. De eso se trató el juicio que retrata la película, dije.

Marcos tiene 34 años. Corpulento, rostro anguloso, cejas arqueadas hacia el centro, como si fueran a fundirse sobre la ñata ancha y chata; viste un mono color petróleo y sandalias franciscanas negras. El cabello largo, hasta la altura de los hombros, alterna los claros de las canas con los tintes del azabache. (Había dejado nacer un bigotillo delgado sobre los labios gruesos.). Marcos jamás había tenido conocimiento alguno de la existencia de aquellos juicios. Hasta ver la película.

Una brisa vaporosa y tibia había preñado el entorno. Las nubes, oscuras ahora, aventuraban más lluvia. Negándome a reconocer el insomnio, apreté rápidamente el remolino visual, acabé perdiendo ligeramente la conciencia. Ahí, en ese edén elástico, agreste, en la opresión del humedal entrerriano.