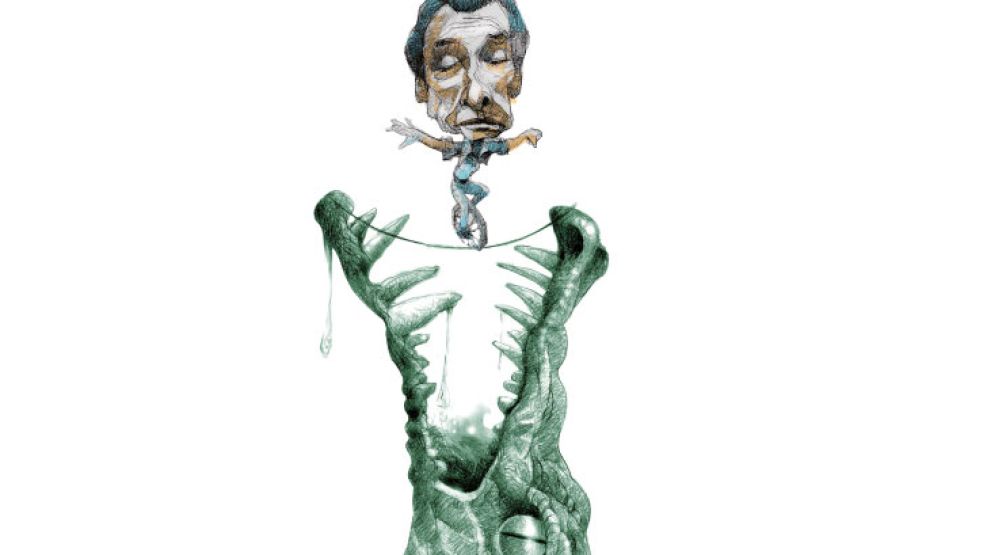

Uno de los principales atributos que distinguían a Mauricio Macri como candidato presidencial era su capacidad para resolver problemas. Ingeniero, pragmático y rodeado por un equipo de profesionales calificado y homogéneo, la experiencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresaba una nueva forma de hacer política. La Fundación Pensar se venía preparando desde hacía tiempo, identificando las soluciones ideales para darle al país lo que casi nunca había tenido: un buen gobierno. La era K era presentada en el discurso positivista de Cambiemos no sólo como una etapa caracterizada por la corrupción y los caprichos de CFK, sino fundamentalmente como un compendio de errores, a menudo incluso barbaridades, en materia de política pública.

Un nuevo elenco de gobierno integrado por funcionarios probos, eficaces, eficientes, con la formación “correcta”, muchos de ellos exitosos en sus experiencias previas como líderes del sector privado, que removiera las peores políticas K e implementara otras “como cualquier país normal”, habría de liberar la energía transformadora y la vocación por crecer de una sociedad que yacía esclerotizada por el intervencionismo extremo y la irracionalidad del populismo autoritario. El potencial de la Argentina estaba intacto: sólo era necesario hacer, de una vez por todas, las cosas bien.

De este modo, no aparecían en esta propuesta finalmente ganadora demasiados componentes románticos ni tampoco, como es obvio, carismáticos. La convocatoria a esta gesta transformacional (por algo la coalición se denomina Cambiemos) estaba fundamentada en la razón: si para el primer peronismo para cada necesidad debía haber un derecho, para esta suerte de Triple Alianza (PRO, UCR, Coalición Cívica-ARI) para cada problema había una solución.

Esto tal vez explica la convicción, a la sazón desmentida, de que en el segundo semestre las cosas habrían casi indefectiblemente de mejorar. Es cierto que aún estamos promediando agosto, y que apenas van algo más de ocho meses de gobierno, pero lo que en un principio se presentaba como una secuencia relativamente certera de hitos puntuales hacia un resultado positivo y electoralmente auspicioso, hoy genera muchas más dudas que las esperadas. ¿Es una cuestión de personas o de políticas? ¿De método de gestión o de liderazgo presidencial?

Puede argumentarse que es demasiado pronto para elaborar un diagnóstico acabado de la situación. Pero puede someterse a este gobierno a un test general en términos de su funcionamiento. Teniendo en cuenta la experiencia comparada, sabemos que todos los equipos de gobierno requieren ajustes puntuales o parciales: hay personas que no se adaptan a la gestión pública (si es que carecen de experiencia previa), otras se agotan más rápido de lo esperado (el llamado burn out effect), otras parecían que eran ideales pero terminan teniendo un rendimiento inferior a las expectativas que habían en principio generado. Algo parecido ocurre con las políticas, que encima suelen requerir más tiempo de lo originalmente planeado.

Así, lo que para algunos puede ser un caso de “empecinamiento terapéutico” (insistir a pesar de que no se logre el resultado esperado), para otros es visto como una situación que demanda paciencia, templanza y frialdad: esperar y ver, no modificar el rumbo antes de estar seguros de que es necesario). Lo mismo ocurre con el proceso de toma de decisiones: siempre hay una “curva de aprendizaje”, tanto para las personas como para los grupos. El tiempo (en política, el recurso más escaso) es vital para alcanzar conclusiones valiosas que puedan mejorar el rendimiento de los gobiernos. Es posible que haya problemas de coordinación y/o que sea necesario involucrar otros actores, otras miradas, hasta cambiar algunas ideas.

En cualquier caso, lo que al comienzo era un pilar en el liderazgo presidencial (la gestión) puede mutar y convertirse en una fuente de incertidumbre, en el extremo en una debilidad. Con inevitables costos reputacionales y también electorales. Por ejemplo, un importante inversor en energías renovables expresó esta semana su frustración con la cuestión de las tarifas: “A esta altura no es sólo un problema para el sector energético, ni una amenaza a la sustentabilidad fiscal. Está en juego la credibilidad del Gobierno y nuestra percepción sobre la seguridad jurídica y la calidad regulatoria del país”.

Blanco o negro. Fue justamente por desconfiar del país (de sus dirigentes, sus reglas, su sistema judicial) que muchos argentinos decidieron en las últimas décadas ahorrar de forma tal de minimizar las posibilidades de ser expropiados. Ya sea en el exterior o en distintas modalidades domésticas (o “canutos”), lo cierto es que se acumuló una enorme cantidad de dinero que no tributa en la Argentina y que el Gobierno quiere de alguna manera regularizar. No existen cálculos precisos, pero para los especialistas hay entre 250 y 400 mil millones de dólares entre activos financieros y propiedades.

¿Están dadas acaso las condiciones como para confiar finalmente en el país? ¿Hemos acaso implementado ya los cambios institucionales como para brindar certidumbre no sólo en el corto, sino en el mediano y largo plazo? Es posible que esta administración no necesite convencer a nadie de sus credenciales pro mercado.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si en 2019, o en 2023, gana otra fuerza política? Es cierto que el blanqueo fue aprobado por una amplia mayoría en el Congreso, pero nadie puede suponer que eso alcanza para convencer a un argentino mínimamente informado de que eso garantiza que en el futuro se respetarán la letra y el espíritu de esta iniciativa.

Todos nos acordamos, por ejemplo, de la intangibilidad de los depósitos de 2001, ¿verdad?

Dadas las nuevas regulaciones internacionales que facilitan el intercambio de información entre las autoridades tributarias y financieras, es cada vez más difícil esconder dinero en negro en el exterior. Pero, ¿cómo estar seguro de que ésta es la última oportunidad para blanquear? ¿Qué genera más temor, la incertidumbre de las instituciones argentinas o la posibilidad de que la AFIP descubra dinero no declarado? Voceros del Gobierno han sugerido que esperan que la exteriorización de activos alcance una suma de entre 20 y 60 mil millones de dólares.

Es decir, con la prudencia con la que hay que tomar estos datos, se trataría de una proporción acotada del total de activos no declarados. ¿Acaso no confían en su propia capacidad de convicción, al menos de disuasión?