La escena es única, irrepetible y milagrosa. Un milagro laico y republicano, de esos tan caros a la tradición uruguaya. A la familia del homenajeado la rodea una multitud angustiada. Esas personas no son versados críticos de arte. Son ciudadanos que se sintieron conmovidos por el espíritu de quien ha partido.

El ex presidente Julio María Sanguinetti abraza al hijo más célebre de la figura que honra el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Sergio Massa, de Tigre tan caro a los sueños del muerto, tiene una cara sorprendentemente triste. Con tosquedad vasca y sensibilidad infantil, Ignacio Iturria observa todo parado delante de una informal primera fila. Y el entonces presidente José Mujica dice: “Nunca lo vimos enojado, siempre sonriente aun en medio de contrariedades. Buena lección para los orientales: que sobreviva su ejemplo de vida, su compromiso y su alegría de vivir, la cosa más maravillosa que hay arriba de la Tierra. Por eso él va a estar en nosotros, en el recuerdo, en la nostalgia, en cada vez que un gurí de este país se plante a mirar el sol”.

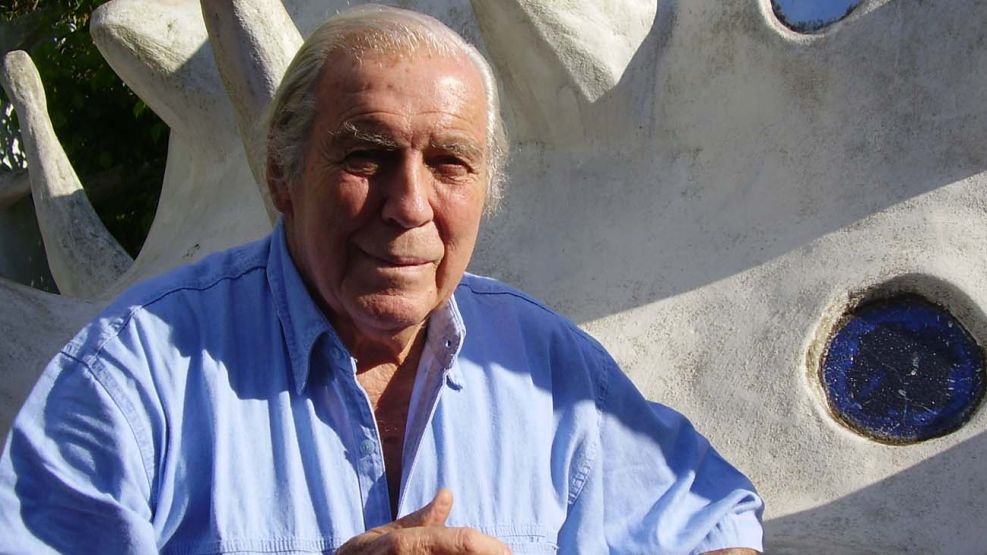

El sol, uno de sus mejores amigos. Casapueblo, su más vasta, más libre y más extraordinaria creación. Sí, claro, pero eso no alcanza para definir a Carlos María Páez Vilaró Formoso Braga (1923-2014), quien poco antes de participar en su último desfile de Llamadas escribió: “Hoy a la noche, cumpliendo mis 90 años, cerraré mi aventura entre tambores. Un final que nunca quise aceptar, pero que la vida nos obliga a cumplir. Del brazo de ‘Cachila’ Silva, en Cuareim 1080, y frente a la sonrisa de Carlitos Gardel, trataré de darme el gusto de retirarme dándome un baño de pueblo, recorrer entre humaredas de chorizos al pan las callecitas doradas del Barrio Sur y abrazarme con su gente por última vez".

Esa vocación popular en un bohemio de origen aristocrático que abominó del elitismo y que encontró en la cultura negra en general y en el candombe uruguayo en particular una pasión a la que rendir tributo, ha estado presente en su obra y en el inconsciente colectivo, que sabe aunque no vea, que intuye aunque no sepa y que entiende aunque no estudie.

El sol siempre fue uno de sus mejores amigos

Solo hay que repasar el modo en que una de las comparsas más emblemáticas de todos los tiempos lo despidió. O los constantes récords que quiebra Casapueblo, la heterodoxa y excepcional casa de Punta Ballena que fue construyendo con el paso de los años y con la ayuda de algún ángel misterioso.

Por supuesto, también podemos constatar lo que recuerda el prestigioso publicista José María Reyes Delgado: “Alejado de rigideces paralizantes, de temores a críticas rigurosas, y sin reparar en opinadores reticentes frente a su paso arrollador, Carlos logró vivir 90 años en acción plena, presidido por un único e irrenunciable imperativo: crear con y en libertad”.

Tal vez por eso al canon bienpensante, universitario y elitista de centroizquierda, siempre tan progresista en cuestiones ideológicas y tan lejano a las preferencias del pueblo en cuestiones culturales, Páez Vilaró no le gusta nada.

Es que, para no generar confusiones, el uruguayo desmentía de este modo la eterna etiqueta de “comercial” en una entrevista que, hipnotizado por su varita de narrador oral, me concedió para el diario El Observador en el año 2008: “Entonces Picasso también lo sería, Toulouse-Lautrec cuando hizo los afiches de un cabaret también lo sería, Calder cuando pintó un avión también lo sería, igual que mi amigo Polesello, que acaba de hacer la forma de los cubiertos para la revista Caras, o Quinquela Martín, que en su momento pintó un ómnibus y es un artista que era absolutamente desconocido y ahora es admirado. Me parece que llevar al arte al pueblo es una manera generosa de hacer participar de la obra de un pintor a aquellos que no tienen dinero para adquirir un cuadro. Por eso siempre me vas a encontrar activo pintando murales y haciendo cosas. ¡Qué cosa más linda saber que tus platos los puede disfrutar una persona encumbrada o un hombre en el fondo de un presidio! Yo soy un apasionado: para mí cada pieza es única, y pongo en ella todo el amor, así sea un felpudo o una pelota de fútbol.”

A pesar de esa reticencia del statu quo, la obra del pintor, ceramista, escultor, muralista, escritor, escenógrafo, diseñador gráfico, guionista de cine y constructor autodidacta que perteneciera al emblemático Grupo 8, integrado por colegas de profunda huella en la plástica uruguaya, como Américo Spósito, Raúl Pavlovsky, Alfredo Testoni y muy particularmente Miguel Ángel Pareja, ha vuelto a ser considerada.

Siempre tuvo la idea de hacer participar el pueblo en sus obras, llevarle el arte

De hecho, Enrique Aguerre, el director del Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), declaró a PERFIL: “Carlos Páez es un artista integral, que ha experimentado en diversas disciplinas con total libertad y desafiando los convencionalismos de su tiempo. Su trayectoria como pintor y dibujante, su casa/escultura Casapueblo, sus murales, sus diseños, fotografías y experiencias cinematográficas lo convierten en un creador a descubrir y disfrutar, y el Museo le dedicará en el segundo semestre de 2023 una gran exposición que celebrará el centenario de su nacimiento”.

La muestra será un año después de que, en 2022, la institución honre el centenario de otro pintor uruguayo, cuya trayectoria ha sido menos discutida: el maestro Jorge Páez Vilaró, su hermano.

Defender la alegría. Cuenta un gran abogado y coleccionista que en una época en el Uruguay se decía: “¿Sabés que tuve una pesadilla? Que los hermanos Páez Vilaró no eran tres, sino cuatro”. Esa anécdota pinta de cuerpo entero la versatilidad, la frescura y la exuberancia de Miguel, el publicista y empresario, de Jorge, el pintor insuperable, y de Carlos, el artista multirubro que dejó una réplica más pequeña, igualmente hermosa y acaso más mágica de Casapueblo, llamada “Bengala” y espejada, antes que en el mar, en el verde de Tigre.

“Pasados varios años del accidente, para mí la obstinación con que mi padre nos buscó fue de lo más natural”, explica a PERFIL uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, Carlos Páez Rodríguez. Y agrega: “Papá vivía en una especie de optimismo constante, y la búsqueda que hizo fue sumamente insensata, pero una de las cosas que más le atraían era el obstáculo”.

“Yo –matizaba el artista, en aquella entrevista de 2008- no hice otra cosa que buscar a mi hijo como lo hubieras buscado tú si te hubiera pasado lo mismo. Puse toda mi fuerza, como quien quiere pintar un cuadro: trataba de crear la imagen de mi hijo cuando sabía que era imposible, que estaba muerto. Y como me quedé más tiempo que otros padres, seguramente me asignaron un mérito que no tenía”.

Más de una década después, Carlitos, conocido por sus propios méritos, añade: “No me extraña que a papá le haya atraído el obstáculo. Yo no voy a decir si fue un gran pintor o no, pero sí que fue un gran ‘intentador’ y que su capacidad de trabajo era asombrosa. Él barría las terrazas y le gustaba el sacrificio, igual que a los estoicos. Cada vez que yo le preguntaba por qué no cambiaba el auto o por qué se moría de frío en Casapueblo, contestaba: ‘Hasta aquí hemos llegado’. Pese a eso, nunca fue una persona convencional. Cuando cumplí siete años e hice la comunión, viajó a Washington y, con la ayuda de un montón de estudiantes a los que fue dirigiendo mientras patinaba, pintó en la sede de la OEA ‘Raíces de la paz’, que, con 162 metros, fue el mural más largo del mundo. Yo siento que hoy no se le está dando la atención que merece como individuo, porque estaba muy presente en la sociedad, siempre lejos del camino institucional de los museos y cerca de la gente, pintando lo que fuera, desde barcos hasta patrulleros. Y esto es así por más que le hayan puesto su nombre a la ruta panorámica de Punta Ballena. Él soñaba con que Punta Ballena fuera un pueblo blanco con callecitas de adoquines, al que llamarían ‘Villa de Moros’, en vez del desarrollo urbano que imaginaron los militares. Pero bueno, como papá repetía que decía Perón, ‘a veces, la fuerza de estar es no estar”.

Resulta difícil agregar algo respecto de un hombre que hizo una casa con tantas implicancias sociales, culturales, políticas y estéticas como Casapueblo, por donde han pasado cientos y cientos de miles de personas, sin planos. Y que, de todos modos, íntimamente no la consideró su pieza más acabada: “Mi obra más completa es la capilla del Cementerio Los Cipreses, en San Isidro. Fue muy duro para mí, que soy un pintor de la vida, hacer una capilla para la despedida de la vida. Pero de todas maneras volqué un poco la experiencia de todos mis oficios: hice las puertas de bronce, los pisos de mármol, los murales, los vitrales y las lámparas”.

Una personalidad inmune a las críticas. Dueño de una obra pictórica llamativamente irregular, en la que la producción que abarca desde mediados de los años 80 hasta sus últimos días es de un convencionalismo llamativo, lo antedicho no puede borrar ni su carisma ni su espíritu aventurero o su carácter de artista popular, de embajador sin cartera del Uruguay en el mundo, de amigo de Vinicius que trataba con naturalidad a Picasso, a Dalí, a Calder, a De Chirico y a quien en Nueva York, en Bahía, en Liberia o en Camerún conectara con esa alma inquieta y creativa.

Su etapa más floja tampoco puede borrar la profundidad del geometrismo abstracto de mediados de los 60 y de la década de 1970, cuyas piezas azules son particularmente hermosas, la inocencia y la expresividad figurativa de sus témperas y de sus acuarelas, retratos extraordinarios del Uruguay afro injustamente subvalorado por quienes se erigen frívolamente en críticos del artista, o la admirable solidez de la producción de los años 50, la mejor de toda su carrera.

Inconformista, inabarcable, pintor por placer más que por “la pretensión de medalla”, admirador de Óscar García Reino y de Miguel Ángel Pareja, de Pablo Picasso, de la luz universal, de la energía de Tahití, al que definía como el mejor lugar del mundo, y de un color refractario a la tradición inmejorable pero deprimente de Joaquín Torres García, dueño de una confianza en las propias fuerzas del todo inusual, Páez Vilaró -el mismo cuyo trabajo el gestor cultural argentino José Miguel Onaindia conoció por primera vez a través de la película “Con alma y vida”, de David José Kohon- fue también un asiduo visitante de la Argentina, su segundo hogar, probablemente antes de exponer en el fantástico Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, además de uno de los dos pintores uruguayos exitosos que abrazó, ensalzó y le dio el lugar de privilegio que merecía a la poderosa cultura negra. Así lo explicó una vez: “Don Pedro Figari me sirvió de base para empezar a vincularme con la negritud, y la negritud me dio un coraje muy especial, porque me ofreció generosamente sus navidades, sus tristes velorios a la luz de la luna y su conventillo del Medio Mundo, donde empecé a dibujar los primeros candombes”.

Inconformista, inabarcable, pintor por placer más que por la pretensión de la medalla

“Yo creo –afirma el maestro Ignacio Iturria, consultado por Perfil- que Carlos Páez fue un artista pero, principalmente, un gran optimista que encontró su lugar y se hizo una cabaña de cara al mar, a la vida y al sol. Daba la impresión de ser muy seguro y de estar haciendo constantemente cosas divertidas relacionadas con los demás. Y pienso que ese gran optimismo también lo ayudó a seguir buscando a su hijo. Para mí, dejó un gran vacío, y el tiempo ha ido reconociendo todas sus virtudes”.

Quien crea que esa llama se apagará fácilmente es, más que un iluso, un insensible.

*Desde Montevideo