Había una vez un pastorcito que vivía en una isla en el medio del mar. Todas las mañanas llevaba el ganado del rey (mil bueyes y mil ovejas blancas) a pastar a una pradera verde y florida, pero sin un solo árbol. Cuando llegaba el mediodía, el pastorcito no tenía dónde refugiarse de la violencia de los rayos solares y un buen día, harto e insolado, increpó a Febo: “¿Por qué te adoramos, Sol, cuando nos azotas así con tus rayos? A partir hoy, dirigiré mis plegarias y dedicaré mis ofrendas al rey”, exclamó agitando un brazo al cielo. Dicho y hecho. Ese mismo día, construyó un altar y celebró ritos en honor a Su Majestad. ¡Ojalá nunca lo hubiera hecho! El dios Sol lo escarmentó al instante cubriéndole el cuerpo de úlceras. Así fue que el pastorcito, que se llamaba Sifilo, volvió a la ciudad apestado y propagó una enfermedad nueva entre su gente.

Muchos años después, un barco de madera de pino zarpó de un puerto ibérico y se aventuró hacia el Oeste, más allá de los pilares de Hércules. A bordo iban hombres temerarios, navegantes avezados que ya habían recorrido gran parte del mundo conocido. Una vez en el océano, sin embargo, los devoró la inmensidad. Pasados unos días, dejaron de ver aves y empezaron a avistar sirenas y monstruos marinos. Uno de los marineros, que había leído a los clásicos, reconoció criaturas descriptas por Plinio y anunció que pronto llegarían al país de los caníbales. Trataron de seguir el mapa incandescente de las estrellas, pero no hubo caso: estaban perdidos. Una noche, el capitán le rezó una plegaria a la luna, que brillaba en el cielo como una cuchara, pidiéndole que los guiase a buen puerto. Entonces, Febo bajó del cielo y, transformada en nereida, los escoltó hasta una isla de playas de arena dorada, cubierta de praderas verdes regadas por manantiales de agua dulce. Felices y famélicos, los hombres se aprestaban a ir a buscar comida cuando, de la copa de un árbol, salió una bandada de pájaros de alas azules y cuello rojo. No bien verlos, varios apuntaron sus arcabuces e hicieron fuego. Al cabo de un rato, el campamento estaba alfombrado de pájaros muertos. La humareda de pólvora aún no se había disipado, cuando estalló un trueno y uno de los pocos pájaros sobrevivientes enunció esta profecía posado sobre una rama: “Ustedes llegaron del mar para matar a las aves del Sol y ahora sufrirán una terrible aflicción que les devastará el cuerpo”. El mal que los navegantes llevarían consigo de vuelta a la patria tenía el nombre de su paciente cero, Sifilo, cuyos huesos roídos por la peste yacían en una tumba sin nombre en lo más profundo de la isla.

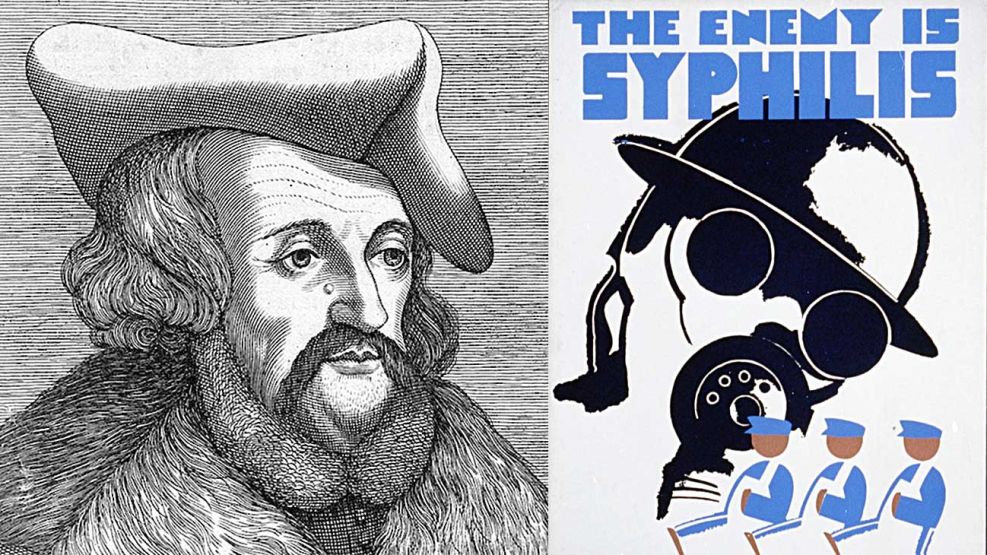

Así imagina Girolamo Fracastoro los orígenes de la sífilis, la plaga que se expandió por Europa en las primeras décadas del siglo XVI y que luego hizo estragos de manera ininterrumpida hasta la invención de la penicilina. El pionero epidemiólogo nunca se enteró de que la enfermedad a la que bautizó en su poema didáctico Syphilis sive de morbo gallico (Sífilis, o el mal francés, 1530) era venérea. Tampoco tuvo el placer de conocer a la Treponema pallidum, la bacteria espiralada que provoca el morbo gálico. Mucho menos llegó a imaginar el elixir de Fleming, que sigue siendo el tratamiento más eficaz contra el mal de Sifilo. Hoy, tras décadas de debates, papers y carbono 14, su teoría de que la enfermedad surgió en el Nuevo Mundo es la más aceptada entre los que saben.

A comienzos de 1493, la espiroqueta Treponema pallidum cruzó el Atlántico a bordo de La Pinta. Martín Alonso Pinzón, capitán de navío, volvió de América volando de fiebre y con el cuerpo estragado. En la primavera de 1495, la enfermedad se expandió por Europa en las venas de mercenarios españoles reclutados por Carlos VIII de Francia para su guerra italiana. Durante la invasión de Nápoles, las putas partenopeas trabajaban en el campamento enemigo extramuros y luego volvían a la ciudad, cual tropilla de caballos de Troya bacteriológicos. Así estalló la primera pandemia moderna.

A menos que se la trate con premura, la sífilis (también conocida como avariosis, malacatufas, zurrión, grillo, bubas, domapotros, galán cortés y mal francés/napolitano/polaco/americano/cristiano) es una sinfonía en tres movimientos. Primero florece el chancro, la letra escarlata del sifilítico; después, el cuerpo es afligido por una batería de síntomas (dolor de cabeza, trastornos linfáticos, pérdida de pelo y aparición de pápulas rosadas conocidas como “clavos sifilíticos”); finalmente, luego de un período de latencia asintomática que puede durar años, la enfermedad vuelve reforzada, ataca los órganos vitales y es capaz de causar la muerte.

La gran imitadora (como se la conoce por su sintomatología ambigua) es una fiesta de símbolos para el hermeneuta del cuerpo humano. Transmisible durante el acto mediante el cual, entre otras cosas, nos reproducimos; ángel exterminador del cerebro y del corazón; monstruo deformante; portadora de la locura; demonio de amor meridiano; castigo divino; estigma de depravación; pasto de sátiras para los sifilógrafos del siglo de las luces; credencial de experiencia y libertad para los decadentistas decimonónicos, la sífilis cruza la frontera entre naturaleza y cultura poniendo en evidencia de manera pavorosa su contorno arbitrario y difuso.

Respecto de sus orígenes, así como de los orígenes de las epidemias en general, me confieso impío como Sifilo y devoto del Diccionario del diablo, que define “peste” así: “En la antigüedad, castigo colectivo infligido a los inocentes para iluminar a sus gobernantes. Las pestes que nos azotan hoy no son felizmente otra cosa que la manifestación casual de una naturaleza perversa, pero insensata”.