Desde chico, mi papá me contaba historias de Rinaldo “Mamucho” Martino, aquel que tiraba paredes con René Pontoni en la década del 40. Y en esa infancia transcurrida entre Bolívar y los viajes a Buenos Aires, supe admirar al Nene Sanfilippo (ya en su última etapa) y al Bambino Veira, exponentes de una camiseta –la Nº 10– que para los futboleros tiene un significado especial.

Por San Lorenzo pasaron muchos cracks y, según a qué generación pertenezca cada uno, hay nombres que están grabados en el alma. Vi jugar a varios en el Viejo Gasómetro (inolvidable en mi corazón de cuervo) y otros tantos en el Bidegain. Pero hay uno que borra toda polémica y, de alguna manera, nos pertenece a todos, grandes y chicos, vitalicios y jóvenes socios. Un 10 que pareciera llevar el número tatuado en la espalda. Leandro Romagnoli –el querido Pipi– es un símbolo sin tiempo. Y un ejemplo, como profesional y como persona, que iluminó la vida de este club en las últimas dos décadas.

Recuerdo que, desde que debutó en Primera, como parte de esa talentosa generación de chicos que renovó el plantel y luego nos llenaría de alegrías, noté que era distinto. Siempre me encantó su forma de jugar: encarador, hábil, desfachatado, de esos que te hacen levantar del asiento y te obligan a estar atento todo el partido. Y cuando lo conocí personalmente comprobé que no se la creía ni un poquito: tímido y respetuoso, mantenía la humildad a pesar de los elogios.

En el equipo del ingeniero Manuel Pellegrini, aquel que ganó 13 partidos seguidos y nos dio el Clausura 2001, el Pipi la rompía. Era el que daba el pase justo o gambeteaba para adelante, y formó una sociedad impresionante con Bernie Romeo. Durante su segunda etapa, después del paso por México y Europa, llegó como un enganche más cercano a la pausa, un lanzador preciso y con toda la cancha en la cabeza, que jugó con el corazón en la mano en esa época tan difícil para el club. Ver al Pipi en el césped me provocaba mucha alegría. Y me daba tranquilidad, porque de su botín derecho siempre se podía esperar un acto de magia.

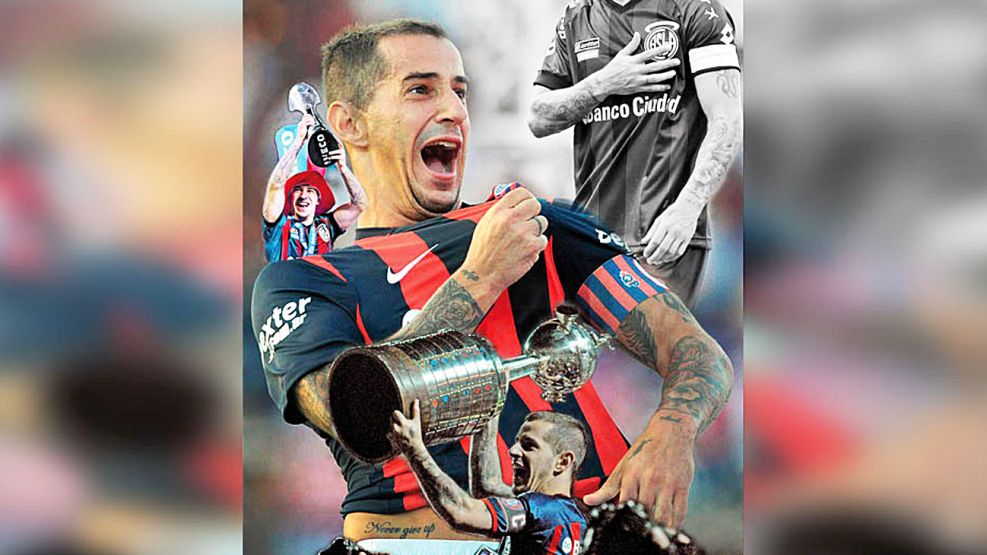

Cuando me tocó ser dirigente, mi relación con él se hizo todavía más cercana. Conocí al líder que guiaba a los jóvenes, al tipo que decía la palabra justa en el momento justo y al hombre que, por esta camiseta, era capaz de dejar todo. Nunca me voy a olvidar del abrazo que nos dimos el día más glorioso: cuando él, como capitán, levantó la ansiada Copa Libertadores en medio de un Nuevo Gasómetro repleto. La verdad, no recuerdo exactamente qué le dije, pero fue algo así como “gracias, maestro”. Después sus apariciones se hicieron más esporádicas, y si bien estaba claro que se encontraba en la recta final de su carrera, no me resignaba a despedirlo.

¿Cómo repasar un plantel de San Lorenzo y no encontrar a Romagnoli entre sus integrantes? Imposible. Pero llegó el adiós y, desde ese momento, un vacío se hizo carne en nosotros, los cuervos, que lo amamos y lo recordaremos por siempre.

Por todas las tardes que nos hizo felices a mí y mi hijo Francisco, que lo adora desde chiquito; por aquellos goles geniales en 2001, cuando era un pibe de flequillo con una habilidad asombrosa; por su compromiso inalterable con esta institución, así fuera titular o suplente, siempre tirando para adelante por el bien del club; por los abrazos que nos dimos en las jornadas más hermosas; por todo eso y mucho más, siento que el Pipi es un pedazo enorme de mi vida de hincha. Un ídolo. Un ejemplo. Y un hombre de bien que defendió estos maravillosos colores con talento y coraje, una combinación que solo está reservada para los grandes de verdad.