El Vaticano. Los misterios, los museos, las finanzas, los sótanos, las fumatas del Vaticano. Este es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Quizás el más fascinante. No porque sus secretos estén guardados bajo llave o amenacen de alguna manera el orden del planeta, sino porque la sede de la Iglesia Católica es un caso único en el mundo: jamás se inclinó ante las reglas mediáticas. Allí no se investiga como en la Casa Blanca o incluso el Kremlin. No se puede encontrar por teléfono a los personajes que lo habitan. Aunque existe un servicio bien aceitado que se ocupa de informar a los periodistas de las actividades del Santo Padre, de los cambios en la Curia y de las decisiones importantes tomadas por los dicasterios (los grandes organismos de la Curia romana), la Ciudad del Vaticano aún no ha hecho su glasnost: allí la transparencia no es la regla, y tal vez nunca llegue a serlo.

Desde el martirio que sufrió San Pedro en el sitio en el cual se alza hoy la basílica consagrada al primer Papa, innumerables acontecimientos han jalonado la historia de los 265 pontificados. Los grandes momentos, los cónclaves, las consagraciones, las fiestas, las canonizaciones, pero también los dramas, los crímenes, las intrigas, las infamias. Y los misterios, los secretos. ¿Qué palacio, qué castillo, qué dominio en el mundo puede jactarse, como el Vaticano, de haber atravesado dos mil años de historia?

“¡Gloria a la Rusia libre!”. Petrogrado, 18 de marzo de 1917. El Imperio ruso acababa de desmoronarse. El 15, había abdicado Su Majestad, el zar Nicolás II. Lo reemplazó un gobierno provisional. Entre la multitud de reacciones suscitadas por este acontecimiento histórico, una pequeña revista mensual de dieciséis páginas, Slovo Istiny (Palabra de verdad), manifestó su alegría: “¡Gloria a la gran Rusia libre! ¡Gloria a sus libertadores! ¡Memoria eterna para las víctimas de la Revolución!”. ¿Era un opúsculo socialdemócrata? ¿Un periódico anarquista? ¿Una publicación militante bolchevique? De ninguna manera: Slovo Istiny, fundada en 1913, era el órgano de los católicos rusos. Un poco más adelante, la revista ofrecía una información de “último momento”: el nuevo ministro ruso de Relaciones Exteriores, Pavel Miliukov, había recibido un telegrama en el cual le informaban que el cardenal Gasparri, secretario de Estado de la Santa Sede, manifestaba “la admiración y la alegría” del Sumo Pontífice por esa revolución “que había provocado tan pocas víctimas”. El propio papa Benedicto XV declaró que “en el futuro, las relaciones entre la Santa Sede y Rusia no harán más que fortalecerse y mejorar, sobre la base del programa del nuevo gobierno provisional...”.

El mismo día en que apareció esta sorprendente profesión de fe, un importante prelado descendió en la estación de Nicolás, en Petrogrado, donde fue recibido por un pequeño grupo de fieles. Monseñor Andrei Szeptitski, arzobispo metropolitano grecocatólico de la ciudad de Lvov, en Ucrania occidental, hacía mucho tiempo había recibido del papa Pío X la jurisdicción sobre los católicos rusos de rito oriental. El 15 de agosto de 1914 fue detenido por el ejército del zar, y a pesar de las innumerables intervenciones de la Santa Sede en su favor, lo transfirieron de prisión en prisión. Fue Kerenski, ministro de Justicia del gobierno provisional, el hombre fuerte del nuevo régimen, quien lo mandó liberar. Al arribar a Petrogrado, monseñor Szeptitski le dijo a un periodista del Novoe Vremia (Tiempo nuevo) que la Revolución Rusa se encontraba “entre los días más bellos de su vida”.

El 18 de junio de 1917, el padre Pie-Eugène Neveu, asuncionista, a cargo de la diócesis de Makievka, en la región industrial de Donetsk, le escribió a su comunidad de París: “¿Qué piensan ustedes de nuestra revolución? ¡Se hizo a toda velocidad! La noche en que me telefonearon para informarme sobre la abdicación de Nicolás II, no pude dormir ni un solo minuto: ¡sueños, horizontes, esperanzas y luchas!”. El padre Neveu no ocultaba sus sentimientos: para él, la Revolución Rusa era la mejor manera, “con la ayuda de Dios”, de que los católicos progresaran finalmente en la salvación de las almas rusas extraviadas.

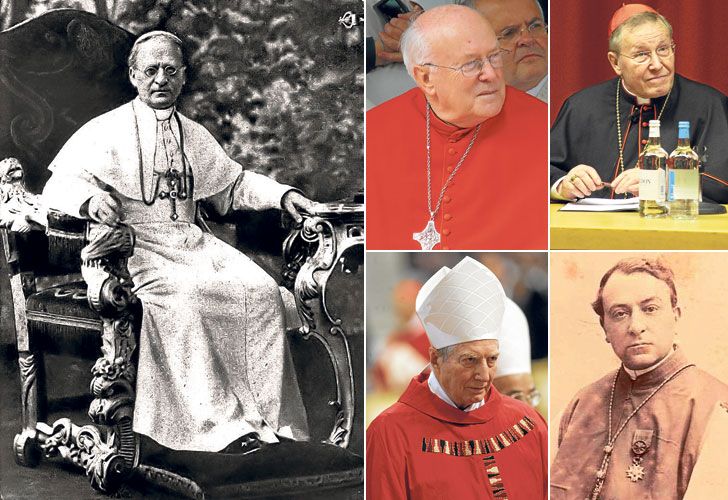

¡Viva el Papa! ¡Viva el Duce! Roma,11 de febrero de 1929. Como todos los días, a mediodía sonó la gran campana de la basílica San Juan de Letrán. Pero aquel lunes lluvioso, su sonido estremeció a los centenares de personas que esperaban febrilmente frente al palacio apostólico, contenidas por un cordón de carabinieri. Había allí algunos prelados, sacerdotes, muchos seminaristas y curiosos romanos, todos muy intrigados por lo que pasaba en el interior del edificio. A las 10.45, el cardenal Pietro Gasparri, secretario de Estado del papa Pío XI, ingresó al palacio, acompañado por su colaborador, monseñor Borgognini Duca. Los seguían otros eminentes personajes, algunos ataviados con el galero (sombrero eclesiástico), otros con el cilindro (sombrero de copa) de rigor. A 11.35, una enorme limusina se detuvo frente al palacio y de ella descendió el presidente del Consejo, Benito Mussolini en persona, que se introdujo a su vez en el edificio, acompañado por tres miembros de su gobierno, entre ellos, el ministro de Justicia. Después de atravesar la sala del Museo Misionero, entraron a la sala del Concilio y se sentaron frente a una larga mesa rectangular, donde leerían, firmarían e intercambiarían una serie de documentos. Un cirio ardía frente a ambos signatarios. A la derecha, el presidente del Consejo con cuello de pajarita y corbata; a la izquierda, el secretario de Estado con muceta roja y bonete cardenalicio. Mussolini y Gasparri –“il Duce e il cardinale”, como dirían los diarios italianos– representaban respectivamente al rey Víctor Manuel III y al papa Pío XI. Un camarógrafo y varios fotógrafos inmortalizaron el momento, que el periódico Corriere d’Italia calificó como “hora solemne”.

Después del intercambio de documentos, el cardenal Gasparri enjugó discretamente una lágrima –el anciano prelado era un hombre emotivo y lloraba con facilidad– y le ofreció solemnemente a Mussolini la lapicera de oro para la firma histórica. La ceremonia duró veinte minutos. Afuera, un periodista les explicaba a los curiosos que se trataba del “concordato”. ¿Era el famoso concordato que se esperaba desde hacía tanto tiempo, que regularía por fin las relaciones entre Italia y la Santa Sede. ¿Eso significaba que el Papa ya no estaba “prisionero” en el Vaticano? Cerca de la balaustrada, un seminarista comenzó a leer un comunicado que acababan de entregarle. La multitud se mostró inquieta, pero luego dio rienda suelta a la alegría. Algunos abates cayeron de rodillas sobre el asfalto, con lágrimas en los ojos, para dar gracias. Enseguida, la asamblea entonó un Te Deum. El júbilo era indescriptible: “Viva il Papa! Viva Savoia! Viva Mussolini!”. A las 12.40, entre los frenéticos aplausos del público, Gasparri y Mussolini subieron a sus vehículos. El primero se mostraba solemne. El segundo estaba radiante. Podían estarlo. Los tres documentos firmados ese día en Letrán ponían fin a la “cuestión romana”, que limitaba la acción pública de la Santa Sede y envenenaba la vida política italiana desde hacía sesenta años. A partir de ese momento, el Papa ejercía su poder temporal, simbolizado por una novedad: la Città del Vaticano, la “Ciudad del Vaticano”.

“Recen por mí”. El poder temporal del Papa se remonta al siglo IV. Más exactamente, a la partida del emperador Constantino hacia Bizancio, la nueva capital del Imperio romano. El Papa, que se había quedado en Roma, lejos de la protección de los ejércitos imperiales, debió enfrentar solo a las invasiones bárbaras, desde Alarico hasta Atila, con el riesgo de tener que apelar al auxilio de sus poderosos vecinos francos para defender su territorio contra los invasores ostrogodos o lombardos. Carlomagno, protector del Papa, logró ser coronado emperador en el año 800, reconociendo a cambio al Estado de la Santa Sede, diferenciado, y pronto rival, del “sacro” Imperio romano germánico. Cuando hay dos poderes supremos, siempre sobra uno. Había que elegir entre el sacerdocio y el Imperio. La lucha a muerte que no se había producido entre el Papa y Constantino, por falta de combatientes, se libró contra los nuevos candidatos a dominar el mundo –Otón el Grande, Federico Barbarroja–, hasta que el papa Gregorio VII, defensor de la Ciudad Eterna, guardián de las tumbas de los apóstoles, le impuso a su imperial sucesor Enrique IV ir a Canosa para someterse e implorar, de rodillas, su perdón apostólico. El famoso episodio de Canosa, de 1077, ilustra por sí mismo la conclusión a la que llegaron los sucesivos papas: la única garantía para mantener su soberanía, su única legitimidad política, era ese territorio del que disponían, y cuya superficie tenía, en el fondo, poca importancia: las diversas donaciones territoriales que se le hicieron al papado a lo largo de mil años no impidieron, sin embargo, que fuera aniquilado, en 1870, en una sola campaña...

A mediados del siglo XIX, el sentimiento nacional se había extendido por toda Europa. En la península, la “Joven Italia” de Giuseppe Mazzini estaba en pleno apogeo, y la unificación de Italia parecía inevitable. En 1846, el nuevo Paparey elegido con el nombre de Pío IX aparecía como un patriota liberal, que aplicaba en sus Estados las reformas acordes con el sentido de la historia y el Risorgimento: una amplia amnistía, autorización de la actividad política, libertad de prensa, asamblea consultiva. Pero fueron sus adversarios quienes aprovecharon esas ventajas, sobre todo las sociedades secretas, los carbonari, los masones, que veían en los Estados Pontificios el principal obstáculo para la unificación italiana, y consideraban al Papa como su enemigo declarado, el hombre a quien debían destruir. urante las dos insurrecciones que tuvieron lugar en Roma, Pío IX pudo salvarse gracias a las tropas de la Austria imperial (en 1831) y al ejército del príncipe Napoleón (en 1849): los franceses no rechazaban en absoluto el liberalismo de los patriotas italianos, pero no podían permitir que el emperador de Austria Francisco José se apoderara de lo que quedaba de los Estados Pontificios. Durante años, el reino de Piamonte –su monarca Víctor Manuel y su ministro Camillo Benso Cavour– aprovecharon esta rivalidad entre las grandes potencias sobre el tablero internacional para adelantar sus propios peones. Y cuando, en septiembre de 1870, en pleno desarrollo del Concilio Vaticano I, las tropas imperiales francesas abandonaron precipitadamente Roma después del desastre de Sedán, el rey de Piamonte, que en 1861 se convirtió en “rey de Italia”, proclamó, casi a su pesar, que desde ese momento él era el único responsable del orden en todo el territorio italiano, y, en forma accesoria, “de la salvaguarda de la Santa Sede”.

Al leer una carta del rey que le confirmaba sus buenas intenciones, el Papa reaccionó: “Belle parole ma bruti fatti!” (“¡Bellas palabras, pero actos brutales!”). No se equivocaba. El 20 de septiembre de 1870, comandados por el general Cadorna, unos 70 mil artilleros y soldados de infantería piamonteses entraron a la ciudad por la Porta Pia. Pío IX no resistió: sus tropas –10 mil hombres al mando del general Kanzler– izaron la bandera blanca, mientras él mismo se refugiaba en el Vaticano y se constituía en prisionero voluntario: “Señores, ustedes son testigos de que cedo ante la violencia. ¡A partir de este momento, el Papa es prisionero de Víctor Manuel!”. Ese mismo día, el Papa le escribió rápidamente algunas palabras a su sobrino Luigi: “Querido sobrino: ¡todo ha terminado! Sin libertad, no se gobierna la Iglesia. ¡Recen todos por mí!”.

¿Ratzinger contra Martini? Lunes 18 de abril de 2005, 16.30. Los 115 cardenales electores –los de más de ochenta años no participaban de la elección– entraron en procesión a la Capilla Sixtina, con sobrepelliz blanca y muceta púrpura, al son de la Letanía de los Santos y del Veni Creator cantado en coro: “Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita...” (“Ven, Espíritu creador, visita el alma de tus fieles...”). Bajo la conducción de su decano, el cardenal Ratzinger, llegaron a sus asientos numerados y depositaron sobre sus respectivos pupitres sus birretes rojos y el grueso legajo verde oliva de la constitución Universi Dominici gregis que recordaba, hasta en sus menores detalles, todas las reglas de la elección. Si alzaban la mirada, veían, como una advertencia simbólica, el Juicio Final de Miguel Angel. El decano del colegio cardenalicio los invitó a orar en silencio, antes de prestar juramento: “Todos y cada uno de nosotros, cardenales electores presentes en esta elección...”. Los príncipes de la Iglesia juraron mantener secreto “todo lo relacionado con la elección del pontífice romano”. Poco después, confirmaron ese juramento, con la mano sobre el Evangelio. Quien faltara a ese juramento, se exponía, en principio, a la excomunión. Acto seguido, el maestro de celebraciones, monseñor Piero Marini, pronunció en latín la orden que exhortaba a todas las personas ajenas al cónclave a abandonar el lugar: “Extra omnes!”. Luego, los cardenales designaron entre ellos, por sorteo, a los “escrutadores”, que organizarían el escrutinio, los “enfermeros”, que irían a recoger el voto de los eventuales enfermos, y los “revisores”, que contarían los votos. En cada escrutinio, cada cardenal debe llenar una papeleta en la que ya está escrita la fórmula “Eligo in summum pontificem... ” (“Elijo como Sumo Pontífice...”). En la parte inferior del papel hay un espacio libre. El procedimiento es sencillo: sólo hay que agregar el nombre del candidato, doblar la papeleta, y al ser llamado por su nombre, introducirla en el gran cáliz cubierto por una patena, que preside el altar: “Pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien, en presencia de Dios, creo que debe ser elegido...”.

Hacia el final de esa tarde, la multitud había aumentado en la plaza San Pedro, y los miles de periodistas –doscientos enviados especiales sólo de la cadena CNN– estaban en sus puestos. Nadie esperaba que de la chimenea de la Sixtina saliera de inmediato un humo blanco. Tradicionalmente, el primer escrutinio es una de sondeo, un test de la popularidad de algunos nombres y de las eventuales relaciones de fuerzas en el seno del colegio de cardenales. Ninguno de los papabili presentes, salvo un milagro, estaba en condiciones de reunir en la primera vuelta los setenta y siete votos correspondientes a la mayoría de dos tercios exigido por el reglamento. Ni Ratzinger, evidentemente, ni su principal competidor, el cardenal Martini.

Carlo Maria Martini, ex arzobispo de Milán, que en ese momento tenía setenta y ocho años, era una de las personalidades más fuertes de la Iglesia. Jesuita, destacado biblista, fue nombrado por Juan Pablo II a la cabeza del prestigioso arzobispado de Milán, donde permaneció hasta 2002, cuando se jubiló y se fue a vivir a Jerusalén. Martini fue durante mucho tiempo presidente de la Conferencia Episcopal Europea, era conocido por su gran cantidad de libros publicados y por sus posiciones anticonformistas. Era muy popular en todos los ambientes progresistas y reformistas de la Iglesia, que luego lamentaron amargamente que contrajera la enfermedad de Parkinson, y finalmente su fallecimiento, el 31 de agosto de 2012.Tras la primera ronda del escrutinio, se efectuó el recuento en voz alta. Joseph Ratzinger obtuvo cuarenta y siete sufragios: un número que correspondía aproximadamente a los cálculos de los especialistas. La sorpresa estaba en otra parte: contrariamente a las expectativas de los reformistas, que descontaban un importante voto simbólico en favor de Martini, éste tuvo sólo nueve votos. Como sabían que el ex arzobispo de Milán rechazaría el cargo si lo elegían, sus propios partidarios habían trasladado sus votos a otro candidato, también jesuita: el argentino Jorge Mario Bergoglio, que logró el segundo puesto con diez votos. Los treinta votos restantes se repartieron entre diversos nombres. Esa noche, en la Casa Santa Martha, durante la cena y después, abundaron los comentarios. En voz alta e inteligible, como lo señala el reglamento: ¡están prohibidos los cuchicheos! Jorge Mario Bergoglio, entonces de sesenta y nueve años de edad, no era un desconocido. Incluso figuraba en la mayoría de las listas de papabili. Hijo de inmigrantes italianos, el arzobispo de Buenos Aires era un personaje de grandes cualidades, muy austero, que vivía en forma sencilla y estaba particularmente cerca de las “villas miseria” –asentamientos informales donde proliferan viviendas precarias– de la capital argentina, donde era muy popular. Representaba al mismo tiempo la atención hacia el Tercer Mundo y la preocupación por el rigor doctrinal. Calificarlo como reformista sería seguramente inexacto, pero no formaba parte de los prelados ultraconservadores del subcontinente. ¿Por qué no él? Así, América latina, donde vive el 44% de los católicos del mundo, estaría por fin en el poder...

La historia da un vuelco. Martes 19 de abril. Los prelados volvieron a la Capilla Sixtina, donde se realizarían dos nuevos escrutinios por la mañana. Si Ratzinger obtenía menos votos que el día anterior, se terminaban sus posibilidades, y el bando conservador debería buscar una solución de reemplazo. Muchos pensaban ya en el cardenal Angelo Scola, de sesenta y tres años, patriarca de Venecia, que podía reunir, en efecto, una mayoría de votos. Pero sucedió lo contrario: Ratzinger tuvo sesenta y cinco votos y Bergoglio, treinta y cinco. ¡Los dos hombres avanzaban! Las dos candidaturas se volvían creíbles, incluso ineludibles. Esto se confirmó en la tercera vuelta: Ratzinger obtuvo setenta y dos votos y Bergoglio, cuarenta. El primero se acercaba a la mayoría de los dos tercios, pero el segundo estaba llegando al tercio bloqueante. Se derrumbaban todos los pronósticos. La historia estaba por dar un vuelco.

Un cónclave no es una elección política. El objetivo de ese voto “sin candidatura, sin programa y sin campaña” no es elegir a un hombre contra otro hombre, sino designar a la personalidad más apta para dirigir la Iglesia en su conjunto. Por eso muchos temían el triunfo de Ratzinger: porque no tenía demasiado consenso. Para los cardenales, no habría nada peor que elegir al representante de una mitad de la Iglesia contra la otra mitad. Pero setenta y dos votos ya no era la expresión de una minoría. Por eso, algunos cardenales que eran contrarios a Ratzinger terminaron suscribiendo a su candidatura. ¿Acaso no había mostrado el decano del Sacro Colegio, en esos últimos días, sus cualidades de diálogo, de moderación, pero también de autoridad? ¿No había demostrado que era capaz de dirigir la Iglesia en esos tiempos difíciles? Después de un gigante como Juan Pablo II, cuya muerte había conmocionado a todo el planeta, ¿qué otro cardenal podía pretender dar la talla?

Ratzinger era, a juicio de todos, un teólogo sin par, un hombre de una cultura excepcional. Por haber sido amigo íntimo y consejero privilegiadodel difunto Papa durante más de veinte años, ¿no era acaso, en el fondo, el heredero natural de Wojtyła? ¿No era el que estaba mejor ubicado para garantizar la continuidad del pontífice desaparecido, y para evitar cualquier desviación inesperada en un mundo peligrosamente globalizado? ¿Aun corriendo el riesgo de que, por su edad, sólo realizara una delicada transición? En cuanto a quienes le reprochaban sus posiciones conservadoras, sabían muy bien que el ex arzobispo de Munich no era el monstruo fascistoide que describían sus detractores y demonizaban los medios de comunicación europeos: en la intimidad, el hombre era, en realidad, atento, gentil, incluso tímido, el más tolerante y sereno de los interlocutores…

En esa fase del escrutinio, Joseph Ratzinger era consciente de lo que pasaba, y rezaba... ¡para que no lo eligieran! Lo contó en una audiencia otorgada a sus compatriotas, algunos días más tarde: “había candidatos más jóvenes, mejores que yo. Yo creía que la obra de mi vida estaba terminada y que me esperaban años más tranquilos. Cuando, lentamente, durante el desarrollo de las votaciones vi que la guillotina se acercaba a mí, le pedí a Dios que me evitara ese destino. ¡Pero evidentemente, esta vez no me escuchó!”. También contó ese día que había recibido un breve mensaje de un cardenal que le recordó su sermón a propósito de la palabra “¡Sígueme!”, que había sido tan importante para Karol Wojtyła: “¡Acuérdate de lo que has predicado, decía el mensaje, y no lo rechaces!

Después del almuerzo, el cuarto escrutinio fue el definitivo. Cuando el recuento de las papeletas “Ratzinger” llegó a la cifra de setenta y siete votos, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Luego el recuento terminó: ¡ochenta y cuatro! Todos volvieron a aplaudir de pie. No se sabe si los cardenales más opuestos a la candidatura Ratzinger –el alemán Kasper, el belga Danneels– también celebraron ese resultado. Pero no había nada más que decir. Bergoglio había caído a veintiséis. Dicen que, durante la pausa, el argentino había dado a entender que no quería el cargo. De modo que en las filas “reformistas” se pasó la consigna de sumarse a la candidatura Ratzinger. A pesar de sus eventuales reservas, explicó luego el arzobispo de Westminster, habían considerado que “por la unidad de la Iglesia”, era preferible “cambiar de opinión y votar finalmente a Ratzinger”. ¿Hubo alguna clase de negociación entre los electores? Quizá nunca se sepa. Algunos testigos dijeron que Ratzinger y Martini habían tenido una larga conversación, tomados del brazo, a la hora del almuerzo: “Los dos hombres se aprecian y se respetan –explicó un observador–. Podemos suponer que, a cambio de algunas garantías sobre las grandes orientaciones del pontificado, el propio Martini haya orientado a sus partidarios hacia Ratzinger...”. Como el elegido era el decano del Sacro Colegio, fue el vicedecano, Angelo Sodano, quien le preguntó solemnemente, como prescribe el reglamento, si aceptaba su elección:

—Obedeciendo al Espíritu Santo, al voto de los cardenales, digo sí.

Nueva pregunta ritual de Sodano: —¿Cómo quieres ser llamado?

(*) Extraído del libro Secretos del Vaticano (Editorial El Ateneo), de Bernard Lecomte.