Un nombre, cualquier nombre de persona, tiene siempre tres funciones. En primer lugar, identifica legalmente a la persona. En segundo lugar, la señala, permite hablar de ella y hablarle a ella. En tercer lugar, la denota, ubicándola en un tiempo y en un espacio y hasta –en términos generales– adjudicándole un género.

No hay dudas de que, por un lado, las modas –siempre atadas a los tiempos– definen la elección de los nombres personales. Ni de que, por el otro, esos nombres tienden a depender de una lengua y, al modo de la moda, de un lugar –un espacio– específico.

Y no habría que olvidar en todo esto el valor de “investidura” que otorga el nombre, como si confiriera un estatus de humanidad, de pertenencia a un cierto grupo. De esto se ocupan muchos ritos iniciáticos en los que el ingreso a la cofradía supone ser renombrado. En la cultura cristiana, por ejemplo, la famosa frase “Simón… tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia” (Mateo 16:18) da evidencia de un rito fundacional por medio del cambio de un nombre.

Cuentan los que saben que hasta el siglo X, en Occidente, las personas llevaban un solo nombre. Ese nombre era suficiente para identificarlas, señalarlas y denotarlas. Básicamente, porque la amplitud del repertorio de nombres evitaba las confusiones en las acotadas comunidades de por entonces.

Pero el crecimiento demográfico, ya por el siglo XI, obligó a adoptar un segundo nombre –habitualmente relativo al nombre de la madre o el padre, al oficio, a peculiaridades físicas o a la procedencia geográfica– cuando los homónimos empezaron a traer problemas.

Lo que quedó desde esa historia para acá fueron, en definitiva, los nombres –quizás solitos, o con segundos o terceros o incluso cuartos o quintos nombres– y los apellidos. Puesto que no es infrecuente la homonimia en comunidades ingentes como las actuales (más aún con la anuencia de internet, que ha globalizado los perfiles personales), los registros institucionales con sus respectivos documentos permiten identificar inexorablemente a cada una de las personas.

Así, todo nombre personal mantiene –como en la Edad Media, por no irnos más lejos– su función deíctica (o de señalamiento), su función denotativa y también, aunque respaldada por aquellos documentos, su función de identificación. Y las madres o los padres o quienes tuvieren la responsabilidad de elegir los nombres de las criaturas apelan a un abanico relativamente limitado de inventarios. Es cierto.

Las usinas de nombres suelen ser el santoral o los propios miembros de la familia. Hay nombres que aluden a personajes históricos, a lugares, a colores, a meses y hasta a “virtudes”. Tenemos Santiagos, Águedas, Luises, Lujanes, Celestes, Abriles o Lindas.

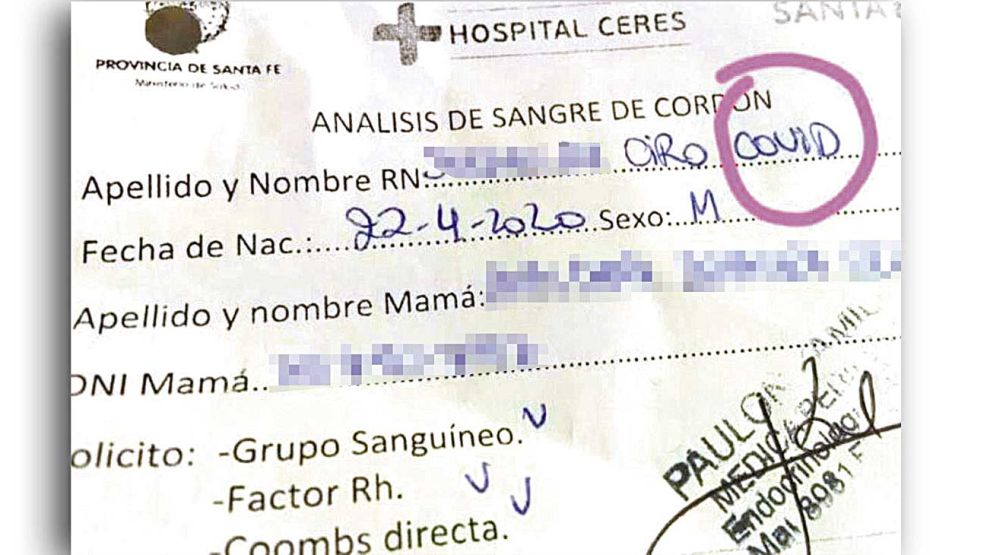

Pero la pandemia, como con todos los demás aspectos de nuestras vidas, ha traído al respecto novedades. En abril, en la provincia de Santa Fe, en un hospital público de la localidad de Ceres, un bebé fue nombrado Ciro Covid. Sí, Covid, igual que la enfermedad tan temida que nos tiene encerrados. Parece que su padre eligió el nombre como una especie de amuleto que volverá fuerte al niño.

No debería asombrarnos tanto. Mi profesor de latín, Alfredo Fraschini, contaba hace mucho que un día había conocido en el campo a una niñita llamada Venérea. Y que su padre declaraba que había escuchado la palabra en la radio y le había gustado. Simplemente.

Hay otro caso, en cambio, mucho más original (gracias, Bianca, por advertírmelo) en este raro tiempo. El magnate emprendedor Elon Musk y su mujer Grimes acaban de tener un hijito. Y lo han llamado X Æ A-12. Musk y Grimes explican con detalle sus razones. Y por qué les gusta el nombre.

Que X Æ A-12 lo denotará al niñito, no se niega. Que lo señalará, aún menos. Que lo identificará, hasta sin documento. Pero ¿investirlo humanamente? No lo sé. Suena más a que busca “investirlo” como robot. ¿Inaugurará una moda?

*Directora de la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés.