Desde su inicio, y en las sucesivas e interminables prolongaciones, el modo en que se gestiona la cuarentena más larga del mundo viene siendo un catálogo de torpezas emocionales. Y acaso la frutilla de este postre amargo haya sido el decreto que pretende prohibir los encuentros íntimos familiares. Aunque todavía queda la posibilidad de que, en el próximo anuncio, además de filminas confusas y frecuentemente erróneas, y de nuevas agresiones gratuitas a otros países producidas por fake news oficiales, se anuncie un decreto que prohíba a los matrimonios dormir en la misma cama. Puestos a intervenir en las libertades más íntimas, todo es posible y esperable.

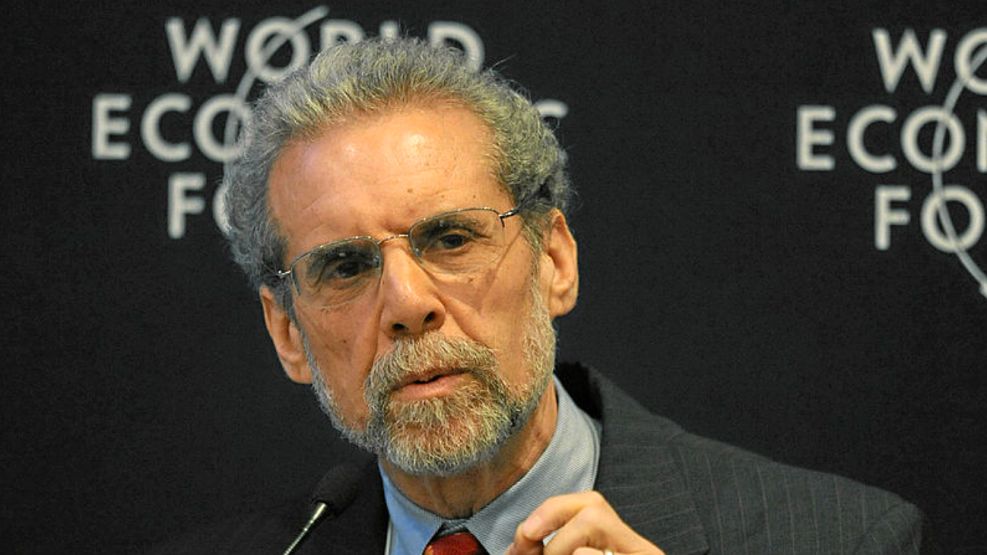

Cuando en 1995 el doctor en Filosofía, psicólogo y divulgador científico estadounidense Daniel Goleman popularizó la categoría de inteligencia emocional mediante el libro que lleva ese título, la definió como la capacidad de reconocer los sentimientos ajenos a partir de la sensibilidad para detectar y gestionar en primer lugar los propios. Sentir no es saber lo que se siente. Por ejemplo, es frecuente confundir miedo con rabia, congoja con depresión, nostalgia con melancolía, alegría con manía o tristeza con angustia. Se necesita un fino trabajo de introspección, una honesta autoindagación para detectar y discernir las diferencias, comprenderse a uno mismo y comprender a otros. Goleman retomó la idea de inteligencia social, desplegada hacia los años 20 por Edward Lee Thorndike (1874-1949), pionero del conductivismo, y abrevó además en los trabajos de Peter Salovey y John D. Mayer, quienes venían investigando el tema desde una década atrás.

Thorndike llamaba inteligencia social a la capacidad para comprender a los demás y actuar con sensatez en las relaciones humanas. La consideraba esencial para el éxito en la vida, y decía que es muy distinta de las capacidades académicas. Por su parte, Salovey y Mayer afirmaban que la inteligencia emocional se desarrolla a partir de cuatro factores. Captación y comprensión de las emociones percibiéndolas incluso a través de señales no verbales, como el lenguaje corporal. Razonar a partir de esa percepción, es decir desarrollar el pensamiento propio y actuar en función de ese razonamiento y no del mero impulso. Ir más allá de la manifestación inicial de las emociones, tanto propias como ajenas, tratando de comprender sus causas para poder gestionarlas. Y por último, precisamente la gestión de las emociones, su regulación y una respuesta funcional cuando estas surgen. Porque no elegimos nuestras emociones, pero sí el modo en que las administramos. En todo esto, como demostraría Goleman, está el origen de la empatía (la verdadera, no la declamada pero no ejercida).

No alcanza con sacar chapa de experto o especialista, ni tampoco con decretos

En los planos personal y social ocurre con la inteligencia emocional lo mismo que con los músculos de nuestro cuerpo. Si no se usan, se atrofian. Es necesario ejercitarlos. Y así como los músculos físicos nos permiten efectuar todo tipo de tareas y movimientos, empezando desde los más simples, como caminar o levantarnos cómodamente de un sillón, la inteligencia emocional es esencial en la interacción humana, desde la más íntima hasta la colectiva. Daniel Goleman lo advertía en su libro, al concluir que “la capacidad de saber lo que siente el otro entra en juego en una alta gama de situaciones en la vida, desde las ventas y la administración hasta el idilio y la paternidad, pasando por la compasión y la actividad política”. La historia abunda en ejemplos de los efectos que produce la discapacidad emocional en la gestión gubernamental. Y también de lo que ocurre cuando se la reemplaza por un peligroso sucedáneo: la manipulación emocional, esa perversión que totalitarismos y populismos manejan tan bien, y que la publicidad y el marketing aplicados a la política suelen convertir en armas nefastas cuando gobiernos de cualquier pelaje los convocan.

Lo cierto es que la ausencia de inteligencia emocional no se reemplaza sacando chapa de experto, de especialista, o agitando títulos académicos. Tampoco con decretos, con declaraciones iracundas ni con avisos publicitarios destinados a sembrar terror y a imponer más miedo en personas paranoicas o a estimular más transgresiones en los hartos. Todo esto (y muchas otras demostraciones de los últimos meses) revela una carencia terminal de esta inteligencia y deja al desnudo mucha torpeza emocional. Como es, en otro plano, el caso del ex presidente Macri, escapando una vez más de toda posibilidad de empatía y demostrando una completa incapacidad para comprender lo simbólico, al darse, en el peor momento colectivo (cosa habitual en él), un fastuoso descanso en la Costa Azul. O la vicepresidenta, que, según su costumbre, calla ahora ante el sufrimiento ajeno como calló ante el dolor de Cromañón y el de Once. Ni el poder ni el dinero (en unos casos y en el otro) proveen inteligencia emocional. Y hace demasiado tiempo que quienes gobiernan en la Argentina, aunque caven grietas profundas en muchos temas, están hermanados en un punto: el de su torpeza emocional.

*Escritor y periodista.