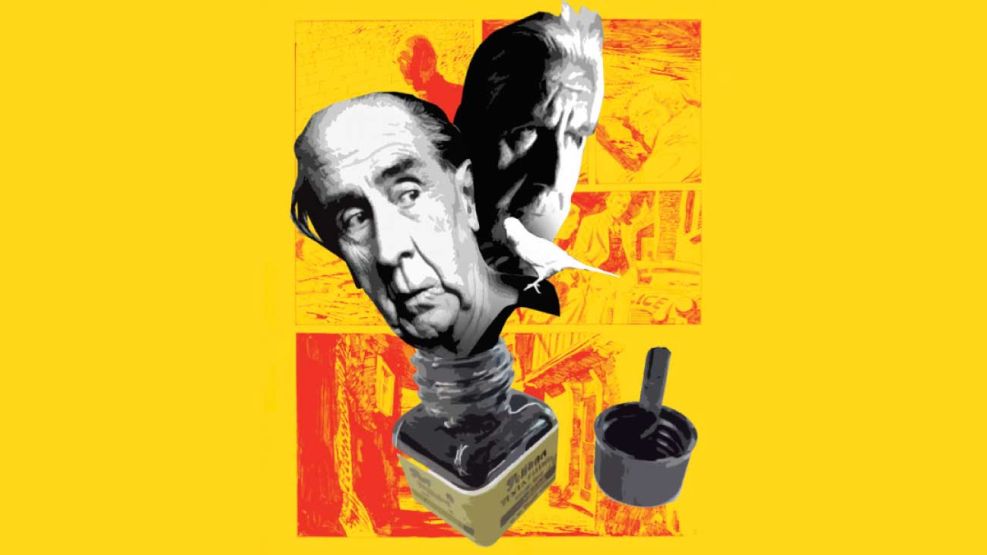

A lo largo de la historia uno puede encontrar muchas familias cuyos miembros se dedicaron a un mismo arte. Lo que en cambio no se ha dado con mucha frecuencia es que todos tengan un talento más o menos similar. En general, y retomando esa vieja tipología de Ezra Pound, suele haber un padre-genio, un padre-maestro –o madres también, no se exalten–, y luego hijos que, a lo sumo, devienen epígonos más o menos respetables de ese progenitor. Cuesta encontrar un caso como el de los Breccia, donde cada uno haya inaugurado un estilo tan propio. Es una de las tantas peculiaridades de esta familia. Si bien el más célebre fue Alberto, Alberto el viejo, que en los 60 –y sobre todo a partir de Mort Cinder– revolucionó la historieta a nivel mundial, los tres hijos también fueron alcanzando distintas cumbres. En los 80, por ejemplo, Patricia Breccia fue una de las primeras en construir personajes femeninos con carnadura. En un género donde las mujeres solían cumplir roles estereotipados, en cierto modo ornamentales, sus intervenciones siempre fueron disruptivas: una especie de feminismo avant la lettre que, entre otras cosas, venía a recordar que las mujeres también pueden tener conflictos existenciales y que unas piernas con celulitis también pueden ser parte de una viñeta.

En el caso de Cristina, la hija del medio, sus intereses tuvieron que ver más con el dibujo infantil, género –o lo que fuese– desde donde también supo dejar su impronta sin condescender jamás con ese imperativo tan frecuente de tratar a los chicos como tontos. Sus ilustraciones fueron publicadas durante varias décadas en revistas locales como Billiken o Anteojito, pero también en revistas europeas prestigiosas, como Alter o Comic Art.

Enrique Breccia, por su parte –que es en quien me voy a detener en esta nota–, es el que mejor dominó el dibujo desde el punto de vista técnico. El que ha podido hacer cosas que nadie más, ni siquiera Alberto, podía hacer. En Argentina publicó varias historietas en Fierro, en Superhumor, pero el grueso de su obra se dio a conocer en el exterior, tal vez por eso de que algunos artistas no pueden ser profetas en su tierra. Empezó publicando con seudónimo para la compañía Fleetway de Inglaterra (ver recuadro) y con el tiempo se fue haciendo lugar en varios mercados difíciles, como el francés, donde publicó Centinelas, una serie hermosa, o el norteamericano, cuando todavía no cualquiera llegaba a dibujar para Marvel o DC Comics.

Lo más interesante en él, sin embargo, no son sus dibujos sino su vida. Recuerdo que eso fue lo que me dijo la primera vez que hablamos, a principios de 2017. Por entonces mi proyecto era escribir una especie de “biografía coral” de la familia y lo había contactado para hacerle una serie de entrevistas vía WhatsApp, dado que él estaba residiendo en Spoleto, un pequeño pueblito al sur de Roma, en Italia. La idea era charlar un poco de todo, pero enseguida hubo un tema que se impuso, la relación con su padre, y una frase que me dejó en estado de perplejidad durante varios días.

—Mi viejo era un vampiro –me dijo.

Por supuesto, le pregunté varias veces a qué se refería con eso y, aunque las respuestas no eran muy claras, pude inferir que tenía que ver con la autoría de algunas obras. Obras por cierto muy importantes en el mapa de la historieta mundial, entre ellas Mort Cinder y esa versión experimental de El Eternauta que hacen con Oesterheld en 1969 para la revista Gente.

Al final, ambos terminamos por acordar que se trataba de uno de esos temas sensibles que siempre conviene hablar personalmente. Así fue que junté algunos ahorros y viajé. Me alojé en el hotel más barato que había y lo entrevisté durante siete días, un par de horas cada tarde. El testimonio me produjo tal impacto que al poco tiempo terminé por recalcular el proyecto inicial. El libro ya no debía ser sobre todos los Breccia –aunque algo de eso hay, al principio–, sino sobre la relación entre él y su padre, cuyo recuerdo lo siente como “un yunque atado a las pelotas”, me dijo esa primera tarde de invierno, y la metáfora, entendí después, no solo tiene que ver con que está cansado de que, aún hoy, algunos lo sigan considerando un figlio d´arte, como se suele decir, sino también con que piensa que el apellido le cerró más puertas de las que le abrió, y que incluso a veces era el propio Alberto el que lo hacía.

—Al menos una vez por año viajaba a Europa. No siempre cinco meses, pero sí un mes, dos meses. Y entonces acá aprovechaba, ya que estaba, y les decía a los editores: “Ojo con mi hijo Enrique porque es un tipo conflictivo, violento, hace juicios. Mejor no tratar con él”. Entonces, cuando llegué acá fui a buscar laburo y me esquivaban, ¿viste?

El vínculo estaba, evidentemente, atravesado por una especie de competencia cuyo origen Enrique sitúa a fines de la década del 60, cuando hacen Vida del Che con guión de Oesterheld. “Esa fue mi primera historieta y creo que la mejor que hice, y mi viejo cuando la vio no podía creerlo, literalmente, en cierta medida lo noqueé con esas 35 páginas”.

Después de eso, según cuenta, empezó a sentir un “ninguneo” que, por momentos, asumía la forma de una “vampirización”. Alberto le encargaba dibujos para tales o cuales publicaciones –libros de la editorial Difusión, por ejemplo– y luego los firmaba él. También, y entre otras cosas, dice que lo puso a hacer varios fondos y bocetos de esa obra cumbre de la historieta mundial que es Mort Cinder (ver recuadro).

Por supuesto, estamos hablando de una época donde esa modalidad de trabajo no era tan inusual. Los dibujantes, a veces, solían pedir fondos a otros dibujantes. Enrique, en ese sentido, no reclama la autoría de Mort Cinder, aunque sí le hubiera gustado que el padre reconociera sus intervenciones, que en el caso de El Eternauta (la versión de 1969) fueron por cierto mucho mayores. Hay muchos cuadros dibujados enteramente por él, y lo que nunca pudo comprender es por qué Alberto jamás lo comentó, ni siquiera entre la familia.

El testimonio es, en cierto modo, una especie de catarsis sobre un vínculo del que no había reflexionado mucho con anterioridad a estas entrevistas, dice; pero también constituye un documento valioso sobre una vida, la suya, signada por la violencia –la violencia política, incluso– y por varios tipos de marginalidad que de alguna manera permiten pensarlo como un “artista maldito”. Una categoría por cierto reservada para muy pocos, en buena medida porque para acceder a ella no basta con tener una vida turbulenta y una doxa sobrecargada de incorrecciones políticas: también, y ante todo, hay que tener una obra sólida, y Enrique, por supuesto, la tiene. De hecho, lo que hizo para “La argentina en pedazos”, esa sección que dirigía Ricardo Piglia en Fierro, es sin duda uno de los puntos álgidos de la historieta argentina de las últimas décadas, y en este punto coincide la mayor parte de los críticos respetables. Por eso llama la atención que luego de eso le haya costado tanto conseguir trabajo en el país; aunque tampoco sorprende demasiado. Se sabe que Argentina no es precisamente un país que se haya caracterizado por cuidar a sus artistas, y espero que este libro, Mi padre y yo (edita Santiago Arcos), pueda contribuir a hacerle un poco de justicia a su obra.

Los inicios

—(…) después de El Che empezás a laburar para Inglaterra, para la Fleetway: hacés la serie Spy 13. ¿Cómo fue eso? Tengo entendido que firmabas con el seudónimo de Norberto Buscaglia, tu cuñado.

—El agente que tenía mi viejo, Piero Dami, que era un tipo de acá de Milán, viajó a la Argentina para verlo a él, y yo aproveché y dije: voy a hacer una muestra a ver si me puedo meter ahí, porque recién había nacido mi primer hijo, Martín, y me estaba cagando de hambre como el mejor: el laburo de Billiken no me alcanzaba para nada. Entonces le hice siete páginas de Robinson Crusoe, me acuerdo: siete en blanco y negro y siete a color, que era un flor de laburo. Y se las mostré al tano, y el tano me dice: “Vos dedicate a otra cosa porque para esto no naciste; estudiá violín”. Yo pensé que me estaba jodiendo, de verdad. “Y menos en contraste con tu padre”, me dice, “vos no le llegás ni a la altura de los talones”. “Está bien”, le digo, “yo no le quiero llegar a la altura de nada, yo quiero ver si esto puede andar o no, dejemos a mi viejo afuera, y al estudio de violín, que no me gusta. ¿Puede andar o no?”. “No, de ninguna manera. Yo no puedo presentar esto en Fleetway”. Entonces dije: a este tano hijo de puta lo voy a cagar. E hice cuatro páginas con un estilo diferente, completamente diferente, firmado como Norberto Buscaglia. Y un día se lo presento y le digo: “Mirá, ya que te vengo a despedir, te muestro esto que me dio un gran amigo, a ver si él puede conseguir el laburo”. “Ah, dice, ¿ves, Enrique? Esto es la historieta. Esto sí es la historieta” [Risas]. Pero así como te lo estoy contando. Yo no lo podía creer. “Qué suerte”, le digo, “qué contento se va a poner Buscaglia, justo en este momento no tiene trabajo”. “Ah, mejor”, dice. “Llego a Italia y de inmediato le mando seis guiones”. Y así lo hizo. Mandó seis guiones, los hice inmediatamente y estuve laburando siete años para la Fleetway, firmando como Norberto Buscaglia.

—¿Y cómo cobrabas?

—Tenía que ser alguien de mi confianza, como era Norberto, y que fuera real. Porque las esterlinas llegaban a nombre de Norberto, que después las cambiaba en el mercado negro. Eso terminó en el 76 e inmediatamente Carlos [Trillo] me propone hacer Alvar Mayor. Entonces hago algunas muestras, qué sé yo, se las llevo a Scutti, le gustan mucho y se las muestra a su socio, que era el enlace con la Eura, con la Skorpio italiana; pero un día me llama por teléfono y me dice: “Enrique, me hiciste quedar como el culo, esas cosas no se hacen; me hiciste cagar a pedo por Zerboni y por toda la dirección de Eura, porque es un plagio lo que hiciste”. Le digo: “¿Plagio de qué?”. “Y plagiaste a Norberto Buscaglia”, me dice. “¿Cómo que plagié a Norberto Buscaglia?”, le digo yo. Entonces me llama a la oficina y me muestra las páginas mías junto a las de Fleetway. “¿Ves?”, me dice. Y yo le digo: “Lo que pasa es que Norberto Buscaglia soy yo”. Pero no me creyó. Y tuve que dibujar adelante de él. Le digo: “Corré un cacho el escritorio y pedí un papel y un coso que te lo dibujo acá, pelotudo. Sos editor, no sabés una mierda”. Le digo: “¿Quiénes son los editores en Argentina? No existen”. Y le hice un coso, y dice: “No, disculpame”. “Sí, te disculpo”, le digo, “pero seguís siendo un boludo. Tenés todas mis disculpas pero seguís siendo un pelotudo marca cañón”. Bueno, y ahí empezó. O sea, al principio o firmaba mi viejo o firmaba Buscaglia, pero yo, durante añares, durante todo el inicio de mi carrera profesional, yo no existía... Yo era un fantasma.

'Mort Cinder'

—(...) Pero laburaba tu viejo... En ese momento hacía Mort Cinder, ¿no?

—Claro, laburaba de profesor en IDA y hacía Mort Cinder. Cuando él se iba de casa me dejaba encargos de Mort Cinder. Por ejemplo, haceme el fondo de este cuadro, de este, este, este, y bocetame el resto de lo que quede en la historieta, y yo se lo hacía completo.

—¿Hacías el boceto?

—El boceto y muchas veces también el original. Ahora vamos a ver un coso y yo te muestro exactamente cuáles son las cosas hechas a lápiz y tinta por mí, de Mort Cinder. De El Eternauta ni hablemos... Pero yo se lo hacía con todo cariño, por esta lealtad que te digo.

—Pero él nunca mencionó eso.

—¿Y cómo va a mencionar eso?

—Me acuerdo de que en varias entrevistas él cuenta que estudiaba con la luz, que se quedaba horas...

—Está bien: estudiaba con la luz y todo eso. Pero los fondos... ¿Vos te acordás de la primera, Los ojos de plomo?

—Sí.

—A ver si está acá, carajo.

Enrique se levanta; se lo ve nervioso, fastidioso. A los pocos segundos vuelve con una edición francesa reciente de Mort Cinder, que deja sobre la mesa. Yo justo estaba por salir a fumar, pero me dice que me deje de joder y me alcanza un plato. Abre el libro y empieza a señalar algunas viñetas del episodio de Los ojos de plomo: “Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es completamente mío, esto es completamente mío”. Después va hacia el episodio de las Termópilas y lo mismo: “Todo esto, las armas, porque no tenía la más puta idea de cómo se agarraba el arco, cómo se tiraba una lanza, todo eso se lo hice yo”, dice, y la situación se repite con el episodio de la Torre de Babel, que es en el que cuenta que más trabajó. En algunos casos Alberto le dejaba las figuras y él hacía lo demás.

—¿Pero no se laburaba un poco así en esa época?

—Sí, bueno, macanudo. Yo no digo que me haga aparecer en el libro porque el laburo es de él, pero al menos comentalo alguna vez, ¿viste? Aunque sea en familia.

—Ese es uno de los reclamos que decías al principio, ¿no? ¿Vos por qué pensás que nunca lo comentó?

—Yo no sé... Sabés que lo fui descubriendo de a pedacitos a mi viejo. Como no salía nada de él, tenía que descubrirlo yo, como si fuera una especie de detective de mi propio padre. Me acuerdo que una vez fuimos juntos a Mataderos. Yo ya vivía en el departamento de Boedo. Y no me acuerdo para qué fuimos... Ah, él tenía que ir al médico. Y lo acompañé y después me dice: “Vamos a la casa de unos viejitos que me conocen desde que yo era chico y que viven por acá cerca”. Bueno, fuimos y lo recibieron con mucha alegría. Eran dos viejitos encantadores, muy viejitos, y de golpe empezó la conversación y me di cuenta... Me di cuenta no: lo contaron ellos. Que él no había sido tripero. No había laburado nunca de tripero. Nunca había metido la mano en salmuera, como dice él.

—¿No laburó en el frigorífico?

—No haciendo ese laburo.

—Pero él lo dijo muchas veces.

—Quizá quería fabricarse un mito, qué sé yo.