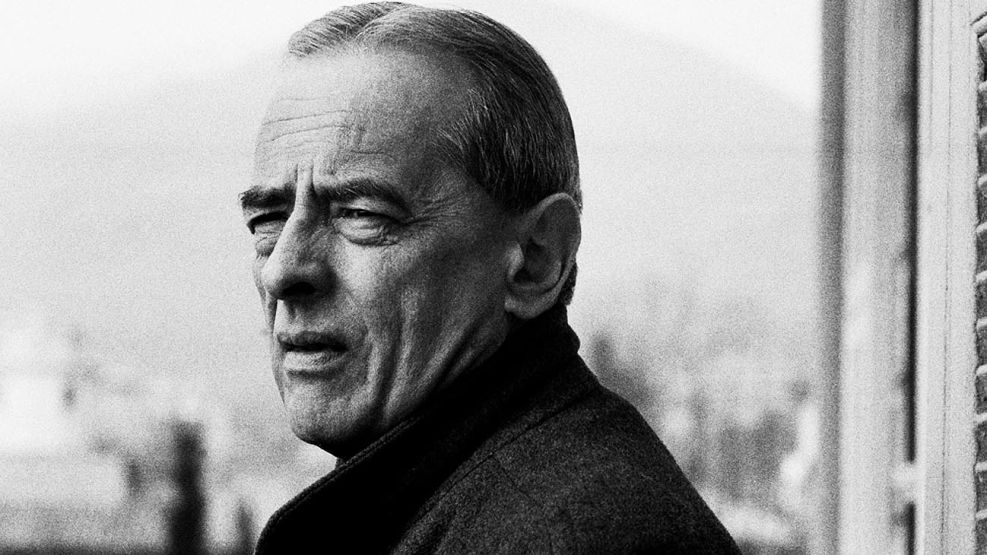

Cuando Witold Gombrowicz dijo que él era “obviamente” un escritor superior a Dante porque entre Dante y él habían pasado muchos años, por lo que contaba con medios de expresión más ricos y horizontes más amplios, cayó en la trampa de asumir esa superioridad amparado por la cultura que detestaba, aunque reprochándole que permitiera que la literatura del pasado presionara sobre la literatura del presente.

Enemigo público de la Forma, y amigo íntimo de la Inmadurez, Gombrowicz extendió su pensamiento contra la cultura, la tradición y la actualidad (“Siempre se debe pensar, escribir, sentir contra sí mismo”) y, ya lejos de ese país de goma llamado Argentina, se cruzó con Jean Dubuffet para discutir con él sobre los hábitos que dominan el arte.

Acostumbrado a no abrir la boca sino para medir las fuerzas de su inteligencia y escandalizar a las víctimas de su poder -hasta los que no estuvimos recordamos lo que gritó o se dijo que gritó cuando abandonó Buenos Aires: “¡Maten a Borges!”-, no tuvo mejor idea que hablarle mal de la pintura a un pintor programático como Dubuffet que, además, él mismo intentaba -soñar no cuesta nada- desembarazarse de los hábitos y reemplazar las formas adquiridas por la locura y el delito (otras dos formas).

Gombrowicz lo “atendió” con su célebre argumento del pan y el cigarrillo. A diferencia del pan, que según Gombrowicz tiene un valor legítimo porque responde a la necesidad natural del hambre, la pintura sería una necesidad tan artificial como el cigarrillo. Dubuffet escapa educadamente por la tangente y cree entender -porque no puede creer que se lo esté diciendo un escritor, cuya profesión es la más artificial del mundo- que Gombrowicz no habla de la pintura sino del cuadro. Pero no hay caso, y Gombrowicz lo vuelve a atender, ya con la idea de abolir directamente la pintura, mientras lo acusa a Dubuffet de cartesiano, o sea de francés. El corresponsal herido se toma dos cartas suspensivas para decirle que está escribiendo una tercera, aparentemente llena de argumentos. Pero el argumento, perdido en la extensión, es uno solo: “todo” es artificial. También la impostura de Gombrowicz, además de su lógica.

Entonces Gombrowicz, en medio de una refutación terca y brillante, le dice que es un mentiroso y que tiene mala fe y que a su cigarrillo no hay con qué darle: “Lo repito. Cigarrillo. La pintura necesita ser revisada. Como cualquier otro arte, por lo demás”. El resentimiento de Dubuffet se veía venir, y se vino, pero Gombrowicz, siempre tan dominante en sus cartas (sólo Osvaldo Lamborghini hubiera podido competir con sus arrogancia epistolar), lo desvía hacia la comedia, le ratifica su amistad nueva y le propone una aclaración que no debilite la polémica cuando la correspondencia sea publicada en París.

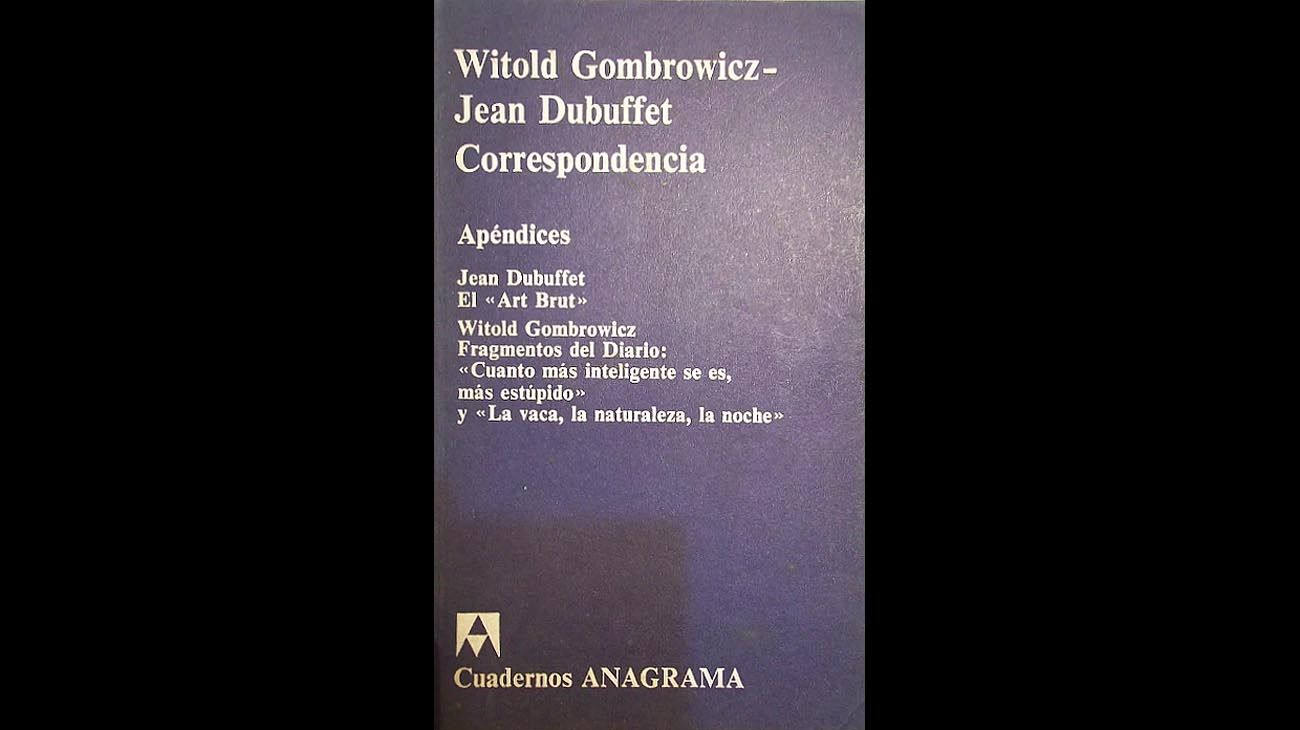

Gombrowicz murió en Vence el 24 de julio de 1969 y la última carta que le escribe a Bubuffet es de un mes antes (“Yo, debilidad, enfermedad, dolores, etcétera. No sirvo para nada”). Esa correspondencia breve, de una volea tras otra, publicada por Anagrama en 1972 con el título “Witold Gombrowicz – Jean Dubuffet /Correspondencia” es el escenario que montó para despedirse en plenitud.