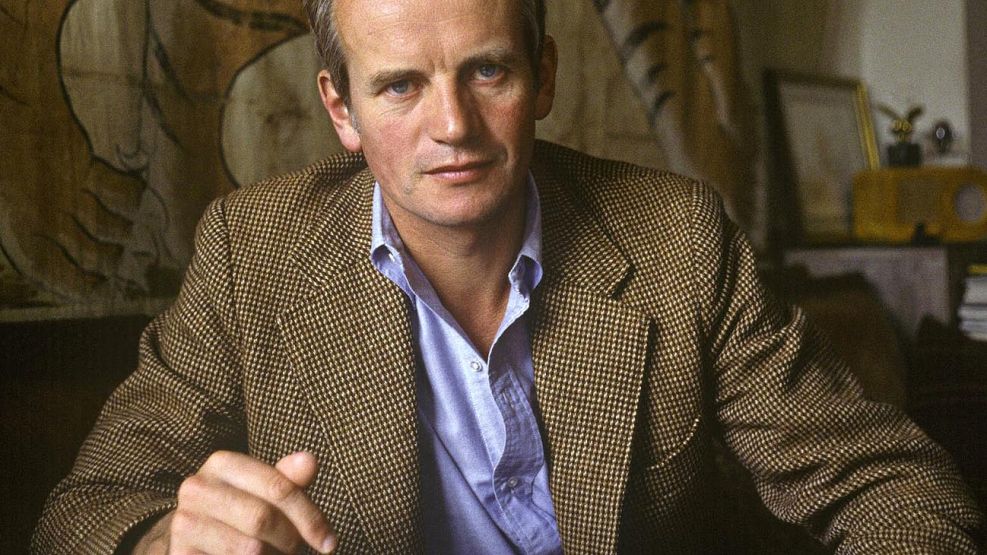

Una ficción no es una mentira: es una verdad supernumeraria. Bruce Chatwin (1940 – 1989) fue uno de los sacerdotes de esa idea sin la que no habría literatura. De modo que desmentir la información que Chatwin da por sentada al regreso de sus viajes es una actividad digna del resentimiento del documentalista, cuyo vínculo con la verdad no es más ni menos oscuro que el de los géneros literarios “blandos”.

Falta saber -y nunca lo sabremos, ni siquiera leyendo la monumental biografía de Nicolas Shakespeare-, si el modo que Chatwin tenía de registrar los acontecimientos obedecía a la negación de la realidad o a la alucinación, o a una combinación natural de ambas. Porque, hablando en plata, ¿qué es lo que se puede ver de la realidad física sino su fantasma?

La enfermedad del buen cronista se llama literatura. Chatwin la tuvo en un sentido clásico -en el sentido del viajero, donde podemos anotar tanto a Pigafetta como a Kapusinski-, pero la alimentó exclusivamente con el romanticismo de la percepción, donde se forma la única verdad a la que se puede acceder: la individual. La maniobra no pudo no derivar en una mutación, como le sucedería a un tiburón sometido a dietas de ensalada verde. Porque lo que se refleja en la obra de Chatwin es el problema de no poder dar fe del mundo sino a través de la composición, lo que tanto puede suceder viajando como quedándonos en casa.

Lo que siente Chatwin en sus viajes, más que la inminencia de las geografías, más que el peso del testimonio (un poco antropológico, un poco policial), y mucho más que la industria de la erudición en la que se apoya para concentrar el conocimiento en su expresión mínima (la del detalle memorable e inútil), es el poder de la literatura y su verdad, que nunca se cuenta: se adivina.

El libro póstumo “¿Qué hago yo aquí?” (1989) es un show room del sistema que Chatwin empleó para acercarse al fondo de los acontecimientos por vías indirectas. Sus visitas a la viuda de Mandelstam, a Malraux y a Herzog, y sus viajes a China, Rusia y Nepal, tienen un nivel de transparencia formal tan intenso que no podemos dejar de pensar que nunca quiso ocultarnos que estaba mintiendo, aunque siempre al servicio de la verdad.

Para entrar en tema de un modo confesional, es el propio Chatwin quien llama “relato” a sus textos. De todos ellos, el retrato que hace de André Malraux es una visita guiada por su laboratorio. La solidez narrativa con la que se suceden los párrafos no oculta que lo que se va encadenando son, por un lado, la entrevista desmedidamente amable con Malraux; y, por el otro, la intransigencia de Chatwin para narrar una biografía no autorizada por afuera de la conversación.

Ese modo de tabicar la literatura mediante un esquema en el que sólo cabe el paralelismo, como si la reconstrucción de un hecho debiera ser presentada como una guerra sin cuartel entre la percepción, el pensamiento y el dato que fuimos a buscar, nos dice que la ficción carece de vía regia.

El estilo compositivo de Chatwin, basado en dejar correr mil ríos hacia un único mar, reapareció en su velorio. Según Paul Theroux, ningún amigo del muerto podía creer que también hubiera sido amigo de “los otros”.