Cualquier liberal más o menos educado, o más o menos informado, si bien no es lo mismo (en realidad, hay una gran diferencia), sabe que John Stuart Mill (1806-1873) es el filósofo que fundó el liberalismo moderno, poniendo sobre bases más claras y firmes los principios individualistas del liberalismo clásico de Locke hasta Montesquieu, por decir lo menos. También todo liberal con algo de formación filosófica y alguna idea de la historia el liberalismo ha sido advertido que Mill, sobre todo hacia el final de su vida, tomó cierta distancia de las doctrinas económicas liberales y se inclinó –sin dejar de ser liberal– hacia ideas socialistas. Esto hace que los ultraliberales, neoliberales y liberal-libertarios, así como misarquistas y anarcocapitalistas, no lo juzguen estrictamente, al fin y al cabo, un liberal puro en sentido filosófico y económico. Tampoco los liberal-conservadores y los liberal-sociales se sienten cómodos reconociendo a Mill como uno de ellos y, quizá con excepción de Isaiah Berlin, no abundan los panegíricos de los intelectuales liberales en su favor.

Este desajuste entre los diversos liberalismos respecto del legado de Mill reposa ab ovo en el concepto de libertad individual, una especie de parteaguas entre los primeros y el segundo. El pensamiento liberal viene demostrando, aun en libertarios y anarcocapitalistas, que la dimensión de los derechos individuales que defiende desde sus orígenes se limita, cada vez más, en primer lugar (y a veces, sin más) a la libertad económica de los individuos. Bien pensado la directriz ya se encuentra en latencia en los llamados tres derechos naturales del individualismo de Locke –vida, libertad y propiedad privada–, donde el último absorbe a los restantes en términos subjetivos, objetivos, morales y de autoconservación. El liberalismo, de hecho, directamente ha abolido (o invertido, en el mejor de los casos) una de las premisas de la libertad liberal formuladas en 1819 por Benjamin Constant –una de los magnos filósofos y políticos de la tradición liberal–, cuando advertía que jamás se debía sacrificar la libertad individual para obtener la libertad política.

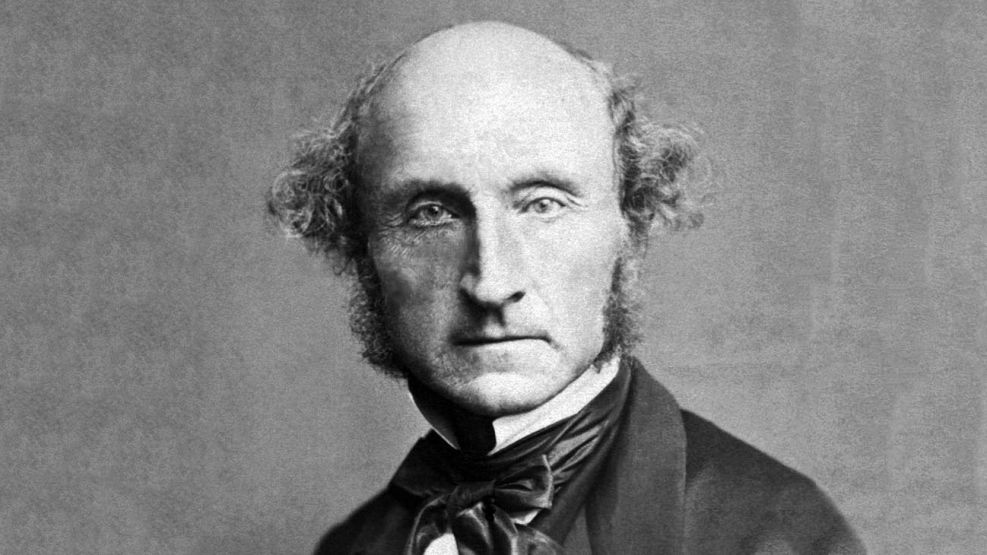

Dicho provocativamente: Mill es el último de los liberales que se ha negado a ese quid pro quo, a esa transacción que exige que un individuo no sea libre, con lo que enfrentó a todos sus maestros, empezando por su padre, el filósofo y economista James Mill, y su padrino, el utilitarista Jeremy Bentham, inventor del Panóptico. Educado rigurosamente bajo el utilitarismo liberal y racionalista de su progenitor, quien lo aisló de los demás niños, a los cinco años sabía griego y a los nueve dominaba el latín y el algebra. J.S. Mill se formó en un plan de estudio compuesto en lo esencial de ciencias naturales y literatura clásica, el cual prescindía en parte la enseñanza en metafísica y religión. A los doce años poseía una gran cultura y erudición, por completo desproporcionada para su edad. Como el mismo relata en su Autobiografía (1873), la consecuencia indeseada de la educación impuesta por su progenitor fue una crisis depresiva a los veinte años, de la que se liberó por medio de la poesía de Coleridge y Wordsworth y el rechazo de la mayoría de los principios del utilitarismo.

Más tarde, luego de la publicación de su primer libro, Un sistema de lógica (1843), sufrió una nueva crisis, esta vez por su relación amorosa con Harriet Taylor, una filósofa y escritora feminista con quien se casó en 1851 después de esperar durante veintiún años. Ella estaba casada y la amistad con Mill, como señalan los biógrafos, fue objeto del repudio de la moral victoriana de la época. Según se afirma, estas dos crisis marcaron sus reflexiones filosóficas, en general, de orientación empirista y positivista sobre filosofía de la ciencia y economía clásica, y también sus escritos políticos de carácter reformista y en defensa de los derechos de la mujer y el sufragio femenino. Su libro El sometimiento de las mujeres publicado en 1869, al terminar su rectorado de la Universidad de St. Andrews, constituye una de las primeras obras del feminismo expresado por el género masculino. No obstante, la obra más famosa, con la cual colaboró Harriet, y que llega hasta el presente como su máximo legado, es Sobre la libertad (On Liberty), publicados diez años antes, en 1859, mientras trabajaba para la Compañía Británica de las Indias Orientales

Como señala Berlin, tanto en sus escritos como en sus acciones políticas, Mill –miembro del Parlamento Británico entre 1865 y 1868 por el partido liberal–, siempre pretende la extensión de la libertad individual, lo que su maestro Bentham cada vez más se empeña en restringir en nombre de la “seguridad”. El principio de la libertad de On Liberty es, si se quiere, simple. Dice así: el único fin que autoriza a la humanidad, individual o colectivamente, a interferir en la libertad de algunos de sus miembros es la autroprotección. El Estado o la sociedad (o el Estado y la sociedad) sólo pueden ejercer la fuerza legítimamente sobre algún individuo en contra de su voluntad para proteger de daño a otros. La protección del propio bien del individuo, físico o moral, no justifica ni basta para intervenir sobre su libertad. A nadie, se sigue de esto, se lo puede obligar a actuar (o a dejar de actuar) porque los demás opinan que sería mejor para él, en cuanto lo haría más feliz o lo llevaría a conducirse de modo más sensato o apropiado. Ningún miembro de la sociedad tiene responsabilidad ante ella, ni resulta lícito que ésta lo reclame o lo exija, de aquellas acciones que exclusivamente conciernen a él mismo y no ocasiona perjuicio a terceros. Sobre sí mismo y en lo que a él atañe, la libertad del individuo, por lo tanto, es absoluta y soberana.

Mill sostiene este concepto de la libertad individual, cuyo límite lo conforma el daño personal a los demás, como válido para gobernar las relaciones de la sociedad (y no sólo del Estado) con el individuo que implican coacción y control por medio de la violencia física, puniciones jurídicas o la censura moral de la opinión pública y las costumbres. En otras palabras, el principio cuestiona “la tiranía de la mayoría” –noción usada por Alexis de Tocqueville en La democracia en América (1835-1840) para referirse al mayor peligro antidemocrático del sistema político estadounidense–, es decir, la tiranía que ejerce una parte mayoritaria de la sociedad sobre los diferentes individuos que la componen y que no se circunscribe puramente a su manifestación jurídico-política en el aparato del Estado sino, todavía más, se prolonga en la imposición de ideas y prácticas como la forma recta de vivir sobre quienes no acuerdan con ellas. Lo cual, para Mill, define un despotismo social peor que muchas clases de opresión política, en la medida que coarta e imposibilita cualquier individualidad que no se conforme al sentir y pensar de la mayoría.

El principio de libertad de On Liberty pone un freno a la interferencia de la opinión mayoritaria sobre la soberanía de los individuos y ese es el que le prohíbe a la sociedad –civil y política, entiéndase bien– forzar a un individuo (o a un grupo minoritario de individuos asociados entre sí) a vivir según ciertos valores materiales o reglas morales, mientras no dañe a los demás ni viole sus derechos. En cualquier caso, el daño (o la probabilidad de éste) a intereses ajenos es una condición necesaria para legitimar la coacción del Estado o de las ideas predominantes, no una condición suficiente. La coerción solamente se puede aplicar sobre acciones que tienen como objetivo el perjuicio de otro individuo o de la comunidad, y no si de haberse realizado habría ocasionado daños o si se cree que los habría provocado. El principio prohíbe cualquier coacción o castigo sobre actos que (la mayoría supone) perjudican solo al propio individuo que los realiza y que no son perjudiciales para los intereses personales (no simplemente exteriores) de otros, aun si los afecta de algún modo. La sola frustración del interés de otro no vuelve dañosa la acción que la produjo, aunque ella disguste, ofenda o indigne.

La crítica más usual a esta concepción de la libertad individual es que ignora que la sociedad se interesa por el bienestar de todos sus miembros, de modo que todo acto que daña a uno de ellos tiene efectos dañinos sobre todos. Con ello, al parecer, se viene abajo la distinción básica de Mill entre aquellas acciones que se corresponden con obligaciones sociales en las relaciones con los otros y las que, por el contrario, pertenecen solo a la libertad del individuo consigo mismo. Tal cosa no existiría. Sin embargo, Mill admite que la sociedad se preocupa por el bienestar de cada uno de sus miembros y que, en esa medida, el daño que alguien pueda infligirse a sí mismo la afecta o puede afectarla gravemente. En ese sentido, reconoce que la sociedad tiene permitido instruirlo, razonar con él, persuadirlo, suplicarle, reprenderlo, socorrerlo, expresar su desagrado o repugnancia, hasta excluirlo, pero no obligarlo por la fuerza legal o social a modificar su conducta siempre y cuando no cause un daño personal a otros, como vulnerar una obligación especifica con relación al derecho de los demás. Por eso Mill argumenta que un extravagante puede ser sancionado si no cumple con su deber de iure para con otro, no por su extravagancia.

Lo que está en danza en esta problemática, en una palabra, es la defensa de la individualidad respecto de la tiranía de la mayoría, la cual tiende a suprimirla bajo el peso coactivo de las preferencias y de los criterios de verdad de una parte mayoritaria de la sociedad, o de una fracción poderosa e influyente de ella (una clase, una institución religiosa, un partido político) que determina las normas de pensamiento y de vida para todos bajo penas legales, consuetudinarias o emanadas de la opinión pública. Según Mill, ninguna sociedad es libre, cualquiera sea su gobierno, si no respeta la libertad de gustos e inclinaciones de los individuos y de diferentes modos de vida que no coinciden con el de la mayoría, aunque esta lo considere insensato, perverso o incorrecto. Dado que la humanidad no es infalible, nada mejor que la diversidad de ideas y de experiencias de vida (“experiments in living” escribe Mill) afirmadas en la propia individualidad y en su libre desarrollo, y no en las tradiciones y costumbres que lleva a los individuos a copiarse unos a otros, a creer lo que otros creen, lo que nadie juzgaría una virtud o una facultad humana superior.

En la época de Mill, dice Mill –y las cosas no han cambiado demasiado–, desde la clase social más alta hasta la más baja viven bajo la opresión de una censura hostil y aterradora que los disuade de aprobar sus propios pensamientos y sentimientos. No sólo eso, además, la libertad individual les resulta indiferente y se someten, renunciando a todo juicio crítico, a la opinión pública. Esta, para Mill, gobierna la política. Como tal, conforma una masa, una mediocridad colectiva, ya sea la población blanca en Estados Unidos o la clase media en Inglaterra (la “opinión pública” no siempre se compone del mismo grupo social), moldeada a través de la prensa, que implanta un gobierno de la mediocridad y, en consecuencia, gobiernos mediocres. En una época así le parece tan deseable el inconformismo como la excentricidad, no sólo porque los seres humanos no son ovejas: ellas no se asemejan tanto entre sí que no se las pueda distinguir unas de otras. A ello se opone el principio de la libertad, cuyo propósito es limitar el poder de la sociedad sobre el individuo y su individualidad, que no se confunde o no debería confundirse con la de los demás.

El hecho es que los liberales y libertarios de nuestra época, partidarios irrestrictos de la libertad de mercado y del laissez faire, han olvidado (si alguna vez lo recordaron) el principio de la libertad individual de Mill, el que pone un límite tanto a la autoridad de la mayoría para imponer coacciones sobre el individuo como a éste mismo. Los actos de individuos libres pueden perjudicar a los demás, desde luego, o no considerar de manera suficiente su bienestar, pero sin llegar al extremo de violar sus derechos establecidos. Por el contrario, el modelo del ultraliberalismo contemporáneo se dirige a avasallar por igual la libertad individual de vivir de acuerdo con los propios deseos y criterios, mientras no se dañe a otros, y ese límite que impide el daño a los derechos de los demás. La estrambótica paradoja es que se llega así, por la vía de un individualismo de corto vuelo, a un totalitarismo en nombre de la libertad que no hace más que negarla en la práctica, y no en términos relativos.

*Doctor en filosofía, profesor de UBA.

La era del kitsch (Alción Editora, 2021) es su último libro

Facebook: @riosrubenh

Instagram: Rubén H. Ríos