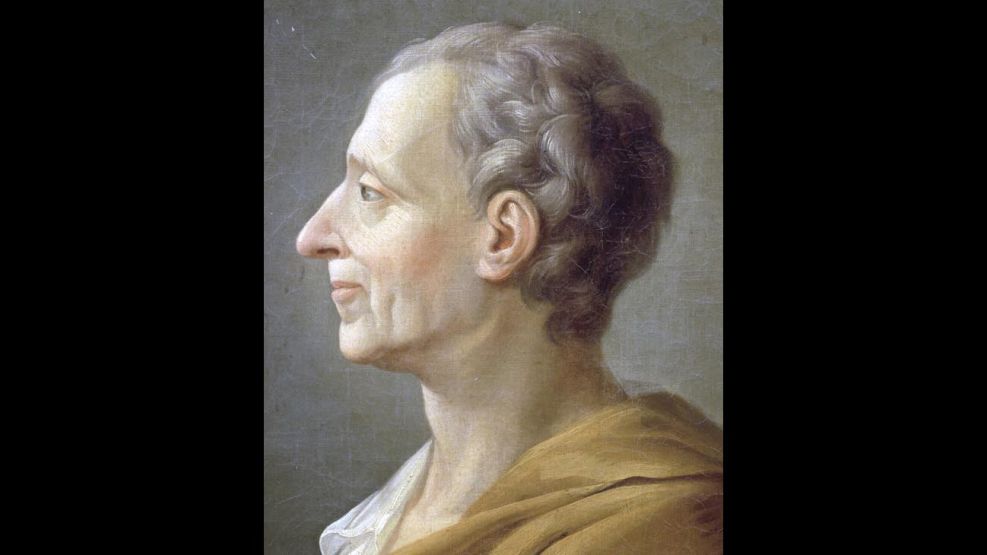

Charles Louis de Secondat, señor de la Brède y barón de Montesquieu (1689-1755), es un filósofo ilustrado y jurista que ha pasado a la historia principalmente por su doctrina política de la separación de poderes, con su consecuente idea de balances y contrapesos entre estos introducida en varias constituciones modernas, en primer lugar, en la Constitución de los Estados Unidos, si bien con importantes modificaciones pocas veces señaladas por politólogos y jurisconsultos que suelen invocarla en abstracto. Hoy no excede el nombre de un remoto prócer de las democracias representativas, pero en su época el barón era muy conocido por la publicación de las Cartas Persas (1721), una exitosa sátira sobre la sociedad francesa bajo el reinado de Luis XV que le permitió ingresar a la Academia Francesa en 1727 y, luego, ya viviendo en Inglaterra, a la Royal Society en 1729. Sin embargo, El espíritu de las leyes, publicada de forma anónima en Ginebra en 1748, que contiene en el Libro XI la teoría de la separación de poderes, fue rechazado en Francia y prohibido por la Iglesia Católica, aunque obtuvo reconocimiento en la mayor parte de Europa.

Influido por el concepto de división del gobierno propuesto por el filósofo liberal John Locke – uno de los más importantes exponentes del liberalismo y del empirismo inglés – en el Segundo ensayo sobre el gobierno civil (1689) y por el parlamentarismo británico, Montesquieu en el Libro XI de su obra más famosa define la libertad política como el derecho a actuar en conformidad con aquello que las leyes permiten y no en hacer lo que se quiere, y esto sólo es posible si no se abusa del poder del que se dispone. El inconveniente reside en cierta índole de la naturaleza humana (herencia de Hobbes) que justamente impulsa a cada individuo a abusar del poder que tiene. De modo que para impedir la posibilidad de este abuso resulta necesario, a su juicio, poner límites al poder con otro poder y establecerlo en la constitución de los Estados. El modelo de Montesquieu para la libertad política es el sistema constitucional de Inglaterra, donde se delimitan claramente tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando los dos primeros, según entiende, se unifican en una misma persona o cuerpo político ya no hay libertad y, por lo tanto, se puede temer que se aprueben leyes despóticas.

Tampoco hay libertad (es decir, hay abuso de poder), sostiene el barón, si el poder judicial no está separado del ejecutivo y el legislativo. Si se une a este, el legislador es la vez juez; si se fusiona con el primero, aquel que juzga los delitos o los litigios entre los ciudadanos tendría una fuerza en exceso opresiva. Para preservar la libertad política e impedir la arbitrariedad, en consecuencia, el poder de hacer leyes, de ejecutarlas y el de juzgar, deben mantenerse divididos. Aún más: este último poder (que a Montesquieu le parece terrible) no debe concederse a un cuerpo permanente sino a personas del pueblo, como en Atenas, nombradas para integrar un tribunal que dure el tiempo que el asunto lo requiera. Así, piensa, al no estar ligado a un cuerpo o profesión, se teme a la magistratura y no a los funcionarios, y el poder judicial se hace nulo. Incluso, en las acusaciones graves, reconoce que el acusado tiene derecho a elegir sus jueces o a rechazarlos y exigir que sean de su misma condición para evitar que los juzguen individuos proclives a infringirle daño. Los otros dos poderes, por el contrario, regulan al poder judicial y pueden organizarse como cuerpos fijos en la misma medida que no se ejercen sobre ningún ciudadano particular.

Por lo demás, en Montesquieu, como el pueblo no está capacitado para debatir legislaciones ni para gobernar, únicamente puede elegir sus representantes para que promulguen leyes o vigilen su cumplimiento y sólo ellos están facultados para hacerlo. El poder legislativo, a su vez, se divide en una parte compuesta por nobles de modo hereditario, en proporción con sus riquezas y honores, y otra parte formada por representantes del pueblo, que se oponen y balancean mutuamente. Conviene que al poder ejecutivo lo ocupe un monarca porque sin él lo ejercería un grupo legisladores, con lo que se unirían los dos poderes. Por otra parte, a Montesquieu no le parece útil que el legislativo esté continuamente reunido, tanto por la incomodidad que generaría en los legisladores como en el poder ejecutivo, que se dedicaría más a defender ante ellos sus derechos de ejecutar las leyes y menos a ejecutarlas. De ahí que es prerrogativa del poder ejecutivo decidir el momento y la duración de las reuniones de la asamblea legislativa. Si el ejecutivo no tuviera el derecho a limitar las ambiciones del legislativo, éste impondría su poder sobre los otros y se haría tiránico. Tampoco debe poseer la autoridad de frenar al ejecutivo (como los tribunos en Roma), ya que la ejecución de las leyes de por sí tiene límites. El poder legislativo puede inspeccionar cómo se cumple la legislación que ha sancionado, procurar que se castigue a los ministros que no la han respetado, pero no juzgar la conducta personal del rey.

En general, Montesquieu concibe el juego de los pesos y contrapesos dado por la separación de los poderes entre las dos partes en que se divide el poder legislativo y entre este y el ejecutivo. Las fracciones de los legisladores se controlan mutuamente a través de su facultad de impedir lo que la otra pretenda y ambas son frenadas por el ejecutivo, que a su vez es limitado por el legislativo. Los tres poderes, de este modo, permanecerían en reposo, si no fuera que obligados a actuar por sus propias funciones se ven forzados a llegar a acuerdos en común. El barón acepta que hay tres excepciones, basadas en el interés del juzgado, a la separación del poder judicial del legislativo: los nobles no son juzgados por los tribunales ordinarios sino por sus iguales, hacen de jueces si el legislativo presenta ante ellos casos de delitos que los tribunales ordinarios no pueden o no quieren juzgar e intervienen, en ciertas circunstancias, para moderar el rigor de las leyes. Esta última excepción se funda en que, para Montesquieu, los jueces son meros instrumentos de la ley que no pueden ni morigerar ni la fuerza ni el rigor de ella. Deben simplemente aplicarlas.

Entre otras diferencias, este criterio sobre la potestad judicial del gran filósofo de la separación de los poderes no ha sido respetado por los pensadores de El Federalista, una colección de 85 artículos firmados con el seudónimo de “Publius” por Alexander Hamilton y James Madison (con la colaboración de John Jay) para suscitar la ratificación de la Constitución de los Estados Unidos en el Estado de Nueva York, según lo establecido por la Convención Constitucional de Filadelfia del 17 de septiembre de 1787. Setenta y siete de estos ensayos se publicaron en periódicos neoyorkinos entre octubre de 1787 y agosto de 1788, más otros ocho que se agregaron a una recopilación en dos volúmenes publicados ese mismo año. Se considera que El Federalista presenta la filosofía política fundamental de la Constitución estadounidense. Los llamados “padres fundadores”, los constitucionalistas Madison (futuro presidente y secretario de Jefferson) y Hamilton (primer secretario del Tesoro bajo el gobierno de Washington), basándose en el funcionamiento de algunos regímenes políticos, y explícitamente en Montesquieu, se plantean cómo la separación de poderes puede llevarse a la práctica en la Constitución estadounidense. La discusión al respecto, por otra parte, es el aporte más reconocido de Madison y Hamilton al constitucionalismo, la teoría y la ciencia política moderna.

El Federalista XLVII, escrito por Madison y citado con prodigalidad, cita a Montesquieu cuando dice en el Libro XI de El espíritu de las leyes que no puede haber libertad si los poderes legislativo y judicial se hallan unidos en un sola persona o cuerpo político, pero interpreta que eso no quiere decir que no puedan intervenir parcialmente el uno sobre el otro o tener cierto dominio. Esto es, Madison argumenta que el peligro para una constitución libre reside cuando uno de estos poderes agrega a todo su poder el poder de otro. Este habría sido el caso, observa, dentro de la constitución que estudió Montesquieu, si el monarca, el único magistrado ejecutivo, hubiera poseído también todo el poder legislativo o la administración suprema de la justicia, o si todo el legislativo hubiera poseído la autoridad suprema judicial o ejecutiva. En El Federalista XLVIII, profundizando este razonamiento, Madison intenta demostrar que, si los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no se encuentran relacionados y articulados, y de tal modo que cada uno tenga influencia en los demás, aunque sin predominar, la separación exigida entre ellos no puede realizarse en la práctica. Como Montesquieu (y Hobbes), piensa que todo poder quiere extenderse y que se debe ponerle frenos para que no se extralimite y que, por lo tanto, es preciso ordenar medidas prácticas para que cada poder pueda defenderse de los otros, porque con la sola separación no basta.

El Federalista LI, redactado por Madison o Hamilton (no se sabe), vuelve al mismo problema. El articulista, que pretende fundar sobre una base correcta el ejercicio separado de los tres poderes, plantea que cada poder debe poseer voluntad propia y organizado de tal manera que cada uno tenga la menor participación posible en el nombramiento de los miembros de los demás, para lo cual se requiere que todas las designaciones para las magistraturas supremas (del ejecutivo, el legislativo y el judicial) tengan su origen en el pueblo a través de vías absolutamente independientes entre sí. También explica, siempre con el mismo fin, que se debe proveer a los miembros de medios constitucionales e intereses personales para resistir el ataque de los demás, en proporción con el peligro que implica. La idea es que la ambición contrapese a la ambición. Sin embargo, como en un gobierno republicano, donde predomina el legislativo, según el redactor, es imposible proporcionar a cada poder la misma fuerza de autodefensa, se debe dividir la legislatura en ramas diferentes por medio de distintos sistemas de elección y principios de acción e, incluso, tomar otras precauciones contra las usurpaciones.

Hamilton, en El Federalista LXXVIII, de algún modo resuelve, al menos en parte, esta problemática que gira en torno de cómo evitar la concentración gradual de poder en uno de los poderes gubernamentales. La solución de Hamilton consiste en otorgarle al poder judicial la facultad de declarar nulos todos los actos del legislativo antitéticos a la Constitución. Entiende que sin esta prerrogativa todas las precauciones que se tomen respecto de derechos y privilegios son letra muerta y, también, que muchos piensen que de ese modo se le da al poder judicial una jerarquía superior a la del legislativo, con el peligro de generar lo que quiere impedir: la concentración de poder. Hamilton discute con esta posición y argumenta que ninguna decisión de la legislatura contraria a la Constitución, la ley fundamental, es válida y que, por lo tanto, los jueces deben atenerse a lo prescripto constitucionalmente. No sólo eso: la interpretación de las leyes pertenece a sola incumbencia del poder judicial. Si se diera entre este y el legislativo una discrepancia, se debe preferir, entre los dos, aquel que se encuentra más próximo a la voluntad del pueblo plasmada en la Constitución. Según Hamilton, ello no supone la superioridad del judicial sobre el legislativo, sino que el poder del pueblo está por encima de ambos.

El Federalista, con este artículo, se aleja en forma extrema de las premisas de El espíritu de las leyes con relación al poder judicial, hasta el punto que resulta bastante difícil reconocer alguna influencia. La independencia del poder judicial, entre otras reformas que introduce Hamilton, trastoca el principio esencial que defiende Montesquieu: la limitación mutua de los poderes. Los jueces, para el barón, son meros instrumentos de la ley y no intérpretes de ella. Hamilton, al dotarlos de ese privilegio y de la autoridad para declarar nulos los actos del legislativo, no resuelve el problema que Madison formula en El Federalista XLVIII, cuando postula que todo poder quiere extenderse, de acuerdo con la mala índole de la naturaleza humana, y que se debe ponerle frenos para que no abuse de su poder. Hamilton hace silencio sobre ello y sobre los nuevos problemas que aparecen, una vez que el poder judicial está facultado para controlar la constitucionalidad, para asegurar el control mutuo de los poderes a través de su juego de pesos y contrapesos. Es evidente, entre otras cuestiones, ya que el judicial puede nulificar las leyes en nombre del resguardo de la Constitución, que este poder enorme que le concede impide su limitación por otro poder, que es lo primordial y lo decisivo en el pensamiento de Montesquieu.

La doctrina de Hamilton se realiza jurídicamente en el celebérrimo fallo de 1803 del juez John Marshall sobre el caso Marbury vs. Madison, que da inicio al control de la constitucionalidad, mediante el cual el Tribunal Supremo estadounidense declaró inaplicable una norma por juzgarla contraria a la Constitución. La Corte sostuvo que la Constitución establecía límites para los poderes públicos y que no podían ser contrapesados por estos, lo cual había sido despreciado por el Congreso al aprobar la Judiciary Act (ley del poder judicial). Marshall precisó que cuando una ley se oponía a la Constitución no era válida y declaró que la ley que determinaba la competencia de la Corte Suprema para el caso (un conflicto entre el juez Marbury y el secretario de Estado, James Madison) no podía aplicarse por inconstitucional. De ese modo, al no intervenir, el Tribunal Supremo se colocó como último intérprete de la ley. Con el tiempo, el fallo se convirtió en la referencia fundacional de la jurisprudencia de la judicial review o del modelo jurídico de control de la constitucionalidad.

*Doctor en filosofía, escritor y periodista

@riosrubenh

Blog: https://riosrubenh.wixsite.com/rubenhriosblog