S i algún arte encarna con precisión el delicado equilibrio entre sus partes con el efecto calculado de su impacto, ese no es otro que el arte de contar mentiras. La necesidad de embellecer recuerdos, convocar espectros o editar la memoria reflejan uno de los atributos soberanos de nuestra especie: distorsionar la realidad.

El poder de la mentira, como el de la ficción, radica en su capacidad de seducir. Para contribuir a la confusión general, el Diablo no se impone ni somete: magnetiza. Inesperado e insolente, aparece cubierto de fulgores y brocados, ahíto de dinero, vinos y prostitutas. Nadie tan contradictorio como el seductor roto o el enamorado sin correspondencia: el pobre diablo.

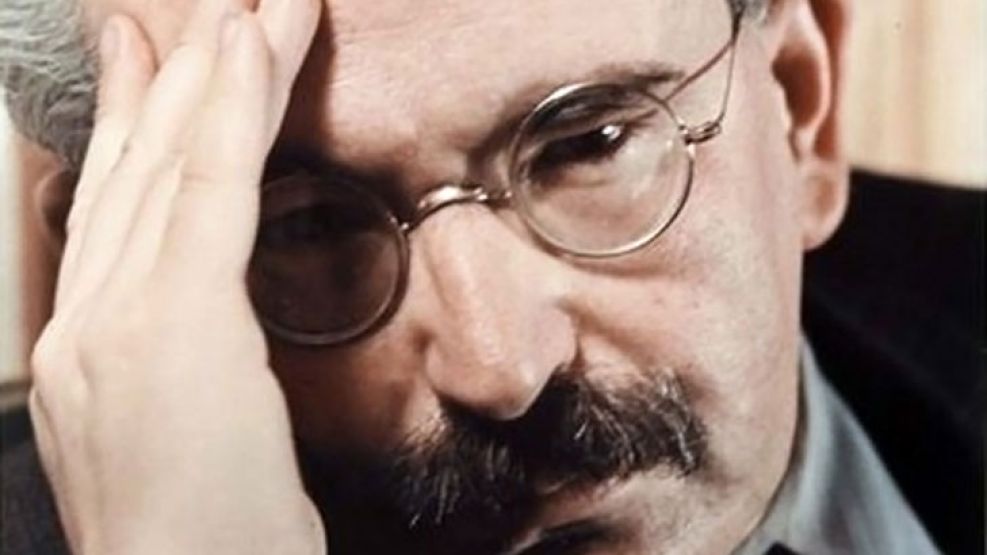

La vida y la obra de Walter Benjamin (1892-1940), patrono de los melancólicos y desesperados, ha constituido el rasero principal de todos los practicantes del ensayo a partir de la segunda mitad XX. Al día de hoy, las brechas abiertas por su curiosidad en materia filosófica, histórica y literaria no dejan de ramificarse, expandiendo y fortaleciendo críticamente su legado. Benjamin es un irradiador de sentido al que nada le fue ajeno. Salvo la dicha.

Para quienes hemos crecido intelectual y afectivamente al amparo de sus ideas (y sus angustias) acercarse a la antología Historias desde la soledad publicada por El cuenco de plata no puede ser sino motivo de regocijo. Y es que en todo ensayista anida el temple del coleccionista: libros, cicatrices, postales, desamores. Por ello, disponer de la extravagancia de sus narraciones literarias –aparentemente completas– es como tener en una cómoda la colección de catarinas del más obsesivo y dedicado entomólogo amateur.

Benjamin, excéntrico irrenunciable con espíritu de niño, fue también un narrador extraordinario.

Narrador no es novelista. Para Benjamin, interesado en el relato con una función arcaica y premoderna, el narrador es lo opuesto a la vanidad y solipsismo del novelista, que ejerce su oficio desde la soledad de su cuarto. Para él, la novela propone un individualismo burgués desaforado (y a juzgar por la producción actual, más bien mediocre) por oposición a la esencia colectiva del relato contado. En Benjamin refulge el tusitala (Stevenson), el relator de historias junto al fuego, sabio que –como los ancianos de la tribu– comparte espectros y fantasías al amparo de la bóveda celeste. En su artículo sobre Alfred Döblin, “Crisis de la novela”, escribe: “la novela se destaca de otras forma de prosa –cuentos, sagas, leyendas, proverbios, chistes– por el hecho de que no proviene de la tradición oral ni ingresa en ella…Nada contribuye tanto al peligroso enmudecimiento del hombre interior, nada aniquila radicalmente el espíritu de la narración, como la escandalosa expansión que adquiere en nuestra existencia la lectura de novelas”. En un gesto que pretende evitar la vulgaridad de historias (“luego de jugar al tenis fuimos juntos al dentista”) el ensayista se transmuta y se disfraza de la única manera en la que mentir que procura una ética: la transparencia.

En su célebre artículo sobre el narrador publicado en 1936 –y traducido por primera vez al castellano por Héctor Murena– sostenía que “así considerado, el narrador es admitido junto al maestro y al sabio. Sabe consejos, pero no para algunos casos como el proverbio, sino para muchos, como el sabio. Y ello porque le está dado recurrir a toda una vida”. El que cuenta historias de esta manera se distingue del publicista y el político por la ética, y del novelista por su oposición a la ignorancia vanidosa. El hombre que es consciente del instante en el que narra posee una intención de verdad, o cuando menos rehúye con tesón de los cantos de sirena provenientes de la acústica máscara del yo. En este punto es notoria la vinculación de Benjamin con otro narrador interesado en la apología del cuentero: Elías Canetti. En su formidable testimonio de viaje Las voces de Marrakesh, Canetti encuentra, en los narradores orales de la plaza, el compromiso del narrador, la ética de quien cuenta. “Yo no entendía nada y sin embargo permanecía igualmente fascinado. Estaba contento de no entenderles. Constituían para mí algo así como un enclave de vida arcaica y sin cambio... Me sentía orgulloso de constatar el poder narrativo que ejercían sobre sus compañeros de lengua. Se asemejaban a mis hermanos más viejos y mejores, al eco de su voz. Eran palabras sin significado alguno para mí, lanzadas con energía y fuego”, y remata, con lucidez aplicable para todos los escritores incapaces de trascender la consciencia pequeño-burguesa, “yo, soñador pusilánime, vivo a resguardo de mesas y puertas; y ellos entre la algarabía del mercado, entre cientos de rostros extraños, cambiando diariamente, desprovistos de todo conocimiento frío y superfluo, sin libros, ambiciones ni prestigio vacío”.

No es casual que las piezas que componen Historias desde la soledad sean piezas breves. La pasión del coleccionista marca su impronta. Porque la brevedad es una forma iconoclasta. No fue por falta de brío que Benjamin no se decidiera a escribir una novela (sus traducciones de los libros de Proust, su rechazada tesis en la universidad de Frankfurt sobre el origen del drama del barroco alemán o el impresionante Libro de los pasajes son elocuentes testimonios de su capacidad de trabajo): el hijo más destacado de Saturno, ferozmente contemporáneo, no quiso escribir un género que –de no ser por la novela policial, la tradición cervantina y algunas grandes catedrales– vive acuartelado en un individualismo conservador enajenante.

Ya en obras extraordinarias como Diario de Moscú e Infancia en Berlín hacia 1900 Benjamin había dado pruebas concisas de su talento narrativo, con mirada sigilosa y una sensibilidad aguda que le dan a su prosa una extraña mezcla de intimidad y distancia con las cosas. Pero es sin duda con Calle de una sola mano con quien estas Historias desde la soledad guardan una evidente correspondencia, toda vez que se encuentran atravesadas por el espíritu de la viñeta y la postal narrativas, aunque en los mejores instantes atestigüemos una de las cotas más altas de su arte: Benjamin, que conoce el misterio y el horror de lo sensible, es el hechicero de la hoguera.

Los textos recogidos corresponden a dos partes de su vida. Una, muy joven, cuando apenas cumplidos los 20 años tuvo algunas veleidades narrativas. Otra, y la mejor, compuesta por los textos que escribió mientras vivió en Ibiza, donde también experimentó, como en otras ciudades europeas, con el hachís. Su descripción del viaje intoxicado, faltaba menos, resulta atemporal: “Mientras bajaba las escaleras, me acordé de la última vez en que había consumido hachís y de cómo no había podido saciar el hambre voraz que me había saltado más tarde en mi cuarto. Por eso me pareció aconsejable comprar una tableta de chocolate…Al que ha consumido hachís, ni Versalles le parece demasiado grande, ni la eternidad demasiado larga. Y con el trasfondo de estas inmensas dimensiones de la vivencia interior, de la duración absoluta y el espacio inconmensurable, el maravilloso humor que acompaña a aquella sonrisa beatífica prefiere la ilimitada incertidumbre acerca de todo lo existente”.

En Ibiza, con un par de amigos, habría de repetir la experiencia. Lo que explicita que, si bien padeció continuas penurias materiales, también supo agasajar a su contraparte mística, poniéndose hasta la madre. De la misma manera en lo que hubiera hecho un ángel enamorado de las sutilezas del mundo.

Y es que si algo queda claro en sus obras –Benjamin no escribe libros, escribe obras– es que fueron escritas por alguien que antepuso a todo las razones del corazón. De ahí el patetismo de sus clamores: “Pienso en mi calle. O en ti, si quieres. Pues es lo mismo. La calle donde una palabra tuya cobró tanta vida como ninguna que hubiera escuchado antes”; o éste, que configura la estética del flâneur y el vagabundo: “Todo viaje de aventuras, para que realmente se lo pueda contar, debe devanarse en torno de una mujer, al menos de un nombre de mujer”, que encuentra un eco vital con los entrañables fragmentos de Calle de una sola mano: “El que ama, no sólo siente apego por los defectos de la amada, por las manías, las flaquezas de una mujer, sino que las arrugas de su rostro y los lunares, sus vestidos gastados y su andar ladeado, le atan a ella de una forma más duradera e inexorable que toda su posible belleza”. Con apreciaciones de este calibre, queda claro el por qué Benjamin entendió antes que nadie las complejas relaciones entre ciudad, memoria y narrativa (no la historia del corazón abandonado, sino abandonando). Y supo, bajo su idea del narrador, que lo esencial es tratar de preservar –sin asomo de nostalgia– el instante en que lo fugitivo permanece. Por ello su profundo deseo de aferrarse a lo que desaparece: “Narrar historias siempre ha sido el arte de seguir contándolas, y este arte se pierde si ya no hay capacidad de retenerlas. Y se pierde porque ya no se teje ni se hila mientras se les presta oído. Cuanto más olvidado de sí mismo está el escucha, tanto más profundamente se impregna su memoria de lo oído”.

Al principio, dudé sobre la pertinencia del título, Historias desde la soledad; pero una vez leído, la decisión editorial cobra un plenísimo sentido. Y es que esta cámara de maravillas (wünderkammern) entiende la soledad como un camino que se transita, a la manera del paseante perdido en las ciudades; o para decirlo con José Edmundo Clemente en su fantástica Historia de la soledad: “la soledad no dura un tiempo dado sino la distancia de un camino. Por eso sentimos la soledad como si la anduviéramos” Y sin embargo, Benjamin supo, a lo largo de su vida y sobre todo en las hermosas páginas de su Diario de Moscú, “que la soledad no existe para nosotros cuando la persona que amamos también se siente sola, aunque ésta se encuentre en un lugar inalcanzable para nosotros”.

Cierran esta antología dos versiones de un texto muy extraño, “Agesilaus Santander”, escrito en precarias condiciones y acaso bajo la fiebre de la malaria. Se trata de un texto conocido por su carácter profético, místico y hasta alegórico. “Cuando nací, mis padres tuvieron la idea de que tal vez yo podría ser escritor”, es reflexión en la que hay una mirada contenida respecto a lo que mira, el otro erótico que lo complementa. Para su amigo Gershom Sholem, Agesilaus Santander era un anagrama de Der Angelus Satan, y acaso no estuviera equivocado. “Pero el Ángel se asemeja a todo aquello de lo que debí separarme: las personas y, sobre todo, las cosas. Él habita en las cosas que ya no tengo”. Y es que el Diablo, por jodido que esté, no deja de ser el Diablo: él es el ángel que vive en la figuraciones de las llamas y alimenta con el fuego de su carne toda posible narración: “Por eso él no puede esperar ningún camino hacia lo nuevo como no sea el del regreso a casa, cuando se lleva consigo a un nuevo ser humano. Tal como yo, que apenas te vi por primera vez, regresé contigo al lugar de donde venía”