Nos vamos, ¿no?” Se lo preguntó dos veces, como si necesitara reafirmar el permiso para marcharse. Su hijo hizo un gesto de asentimiento. Y él giró su cuerpo maltrecho, castigado por los años, dolido a causa de los accidentes, la cadera tantas veces rota y las “visitas al taller”, y entró en la penumbra del palacio, que era la penumbra de la historia. Se apoyó en su bastón y se desvaneció tras aquella puerta que daba al balcón de la plaza de Oriente.

Él no lo pensó en aquel momento, pero detrás de ese gesto tan sencillo, tan humano, tan normal, se escondía un acontecimiento de singular trascendencia: era una de las pocas ocasiones en que un rey de España abandonaba el trono sin ser depuesto por un espadón, sin ser derrotado en una guerra de sucesión o sin ser proclamada una república; en definitiva, sin verse expulsado del país. De aquel palacio había salido su abuelo Alfonso XIII el 14 de abril de 1931 con dirección a Cartagena. En aquellos salones no quedaban más que sus servidores, aterrorizados por la soledad y el miedo a las represalias. Fuera, los guardias tenían el encargo de cubrir su retirada y garantizar que no fuese ajusticiado por la turbamulta.

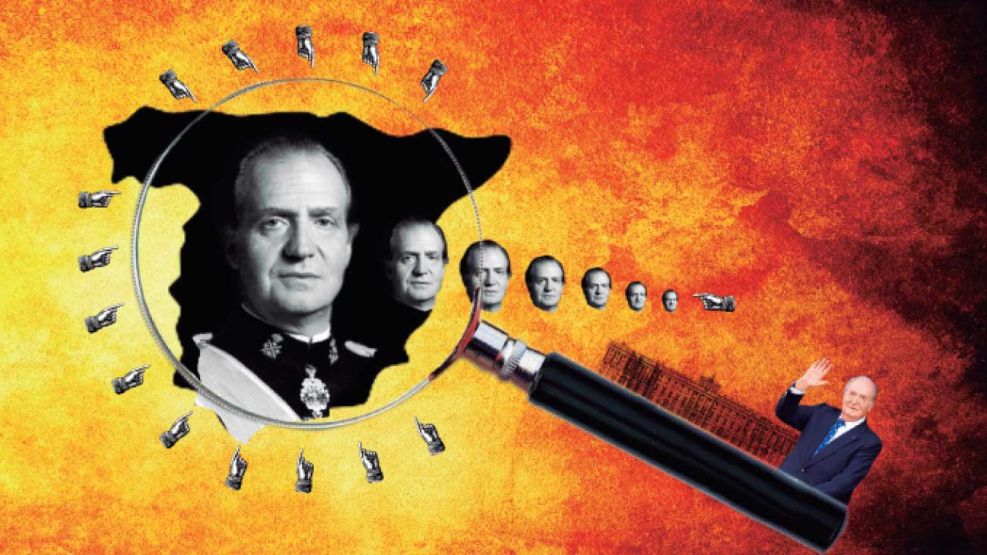

Ahora todo era distinto. Por encima de la nostalgia se alzaba una realidad histórica: pocas veces las cosas se habían hecho con tanta tranquilidad. Juan Carlos I decidió el cómo y el cuándo de su retirada, pues se trataba de un gran triunfo personal, además del reconocimiento del éxito de la monarquía en casi un siglo de historia.

Juan Carlos de Borbón, el nieto del rey depuesto y exiliado, el hijo de don Juan que sólo pudo pisar territorio español cuando Franco se lo permitió, dejaba atrás a la multitud que le aclamaba por última vez. Delante se abría un futuro distinto, el del hombre que volvía de la gloria y a partir de ahora no sabía qué hacer. A su lado iba una mujer, la gran dama que le acompañó, por lo menos oficialmente, durante el último medio siglo. Hasta ese instante llegaron las fotos del matrimonio. Las posteriores fueron de encuentros en citas oficiales que duraron lo que duraron los actos. Detrás de aquellas cortinas emprendieron caminos opuestos. Faltaban diez minutos para la una del mediodía del 19 de junio de 2014, y en aquellos instantes se cerraban muchos capítulos de una vida y de la historia de un país (…).

Aquel 19 de junio tenía que estar allí. Era su despedida. Se trataba de la entrega de poderes a su hijo ante el pueblo como testigo. Fugaz, dos minutos apenas, pero aquella escena cerró una página de la historia. Entre el día de la aclamación a Franco y la bienvenida a su hijo al trono de España pasaron treinta y nueve años. O pasó algo más, aquello que se repite en todas las crónicas hasta convertirse en tópico: “El período más largo de libertad, convivencia y prosperidad de la historia de España”. Ésa fue la grandeza del balance de su reinado, dilatada si se recuerda que Santiago Carrillo, antes de su conversión monárquica, lo había definido como “Juan Carlos el Breve”, por la corta duración que le aventuraba (él y casi todos) en la Jefatura del Estado. Sin embargo, pasado su reinado, muchos de los ciudadanos presentes en aquella plaza no habían vivido otro sistema político. No conocieron otro jefe del Estado. Y también muchos de los presentes eran los hijos de aquellos que habían refrendado con su presencia la adhesión social al franquismo (…).

Todo estaba calculado y medido. Milimétricamente medido. Primero salió su hijo, ya proclamado Felipe VI. Cinco segundos más tarde, Letizia Ortiz Rocasolano, ya convertida en reina. Acto seguido, las niñas: Leonor, Princesa de Asturias con ocho años, y la infanta Sofía; ambas se subieron al taburete preparado y saludaban con la mano como dos adultas. Más tarde, cincuenta y nueve segundos después, don Juan Carlos y doña Sofía.

La reina madre venía del Congreso de los Diputados, donde las Cortes Generales habían subrayado con un largo aplauso el discurso de Felipe. Él se levantó temprano, como todos los días. Tiene programada la radio como despertador a las siete de la mañana. Escuchó el programa, como hace a diario. Probablemente a Carlos Herrera, de mutua fidelidad. A continuación realizó sus ejercicios de rehabilitación. Salió de La Zarzuela con la sensación de vestir por última vez el uniforme de gala de capitán general. Preguntó si había mucha gente en la plaza de Oriente: “Está llena, señor”. Sintió nostalgia, pero también, como me confesó después, el orgullo de la misión cumplida. Salió al balcón, como digo, cincuenta y nueve segundos después que Felipe VI. Se le veía pequeño al lado de su hijo. A lo mejor soy injusto, pero se le veía como menguado. Era la primera señal de que el carisma empezaba a mudar de persona.

La fotografía mostraba cómo la Familia Real se había feminizado: dos reinas, dos princesas, frente a dos reyes. El mayor, el abdicado, era ya el abuelo que hacía carantoñas a la Princesa de Asturias, mientras intentaba levantarle la mano para el saludo, y la princesa reaccionaba como una niña, como diciendo “venga, abuelo, ya he saludado bastante”.

Doña Sofía, que había dado un beso en la mejilla a su esposo la tarde anterior, en el acto de firma de la abdicación, se acercó a besarle nuevamente en la mejilla izquierda, y don Juan Carlos apenas movió el rostro. Doña Letizia, que no se había acercado a besar a su suegro la tarde anterior, en el acto de firma de la abdicación, imitó el gesto de doña Sofía, se acercó a besarle en la mejilla izquierda, y don Juan Carlos apenas movió su rostro (…).

La historia del 19 de junio de 2014 comenzó cuando los relojes marcaron las 12.50 horas; decenas de miles de ciudadanos en persona y varios millones a través de la televisión pudieron contemplar en directo cómo su rey, el que había dirigido sus destinos durante casi cuatro décadas, aparecía ante ellos. Ya no reinaba, pedía permiso al nuevo rey para retirarse y desaparecía de los focos y las cámaras. La crónica de este país acababa de cambiar de página.

Fue en ese momento, ya detrás de las cortinas, cuando Juan Carlos I se sintió libre de la carga de la Corona. Experimentó la liberación. Había dejado definitivamente la Jefatura del Estado. Había cumplido su misión (…).

De esa manera se llegó a la gran prueba del 23-F, al golpe de Estado que supuso el gran giro de la política nacional, al mismo tiempo que consolidaba a Juan Carlos de Borbón no sólo como rey, sino como el rey que España necesitaba para garantizar las libertades. El monarca supo del asalto al Congreso de los Diputados al mismo tiempo que el resto de los ciudadanos: por la transmisión radiofónica de la primera votación de la investidura de Leopoldo-Calvo Sotelo como presidente del Gobierno en sustitución del dimitido Adolfo Suárez. Los servicios de información habían fallado estrepitosamente y resultaron incapaces de detectar los movimientos de recluta de guardias civiles para el asalto o las conversaciones entre generales (y de algunos generales con el entonces teniente coronel Antonio Tejero Molina). Y quizá todo partió de un error de apreciación: se pensó que las conspiraciones de elementos militares de los meses anteriores, en especial la del día 23 de enero, ya habían conseguido su objetivo de tumbar a Adolfo Suárez y las aguas estaban tranquilas.

Desde luego que aquello fue un tremendo error. Pedir la cabeza de Suárez era sólo la pantalla. Se hizo para crear un vacío de poder y llenarlo con un espadón. Ese Gobierno presidido por un militar que el general Armada propugnaba sólo podía llegar a partir de una gran crisis política. Y esa crisis empezaba por la caída del presidente del Gobierno. De esta forma, la dimisión de Suárez no fue el objetivo perseguido, sino el medio para instrumentar el golpe.

Se ha discutido mucho el papel del rey en aquel triste suceso. Todavía hoy existen personas que tratan de buscar algún indicio, alguna oscuridad en aquella noche para implicarlo. Hay incluso libros de reciente aparición que, sobre supuestas novedades informativas, supuestos testimonios de testigos y supuestos olvidos de la historia, tratan de enfrentar al rey y a Suárez por las responsabilidades y las intenciones del golpe. Se trata de una tesis que sigue sin tener mayor recorrido. Si algo hizo el rey el 23-F, fue imponer su autoridad constitucional como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y desmontar el golpe (…).

Pasados los años, pasados exactamente 33 años, 7 meses y 16 días, le pregunté a don Juan Carlos si fue cierto que el día 14 de febrero, después de liberados los diputados, mantuvo una conversación tan tensa con Adolfo Suárez que hasta el perro del rey estuvo a punto de saltar sobre el presidente.

—Ni hubo perro ni hubo nada. Fue una conversación cordial, tranquila, muy agradable y de reconocimiento a Suárez por la valentía y dignidad que había demostrado en su escaño y por haber desconfiado tanto de Armada.

Pasado tanto tiempo, el 23-F sigue siendo para don Juan Carlos uno de los momentos cruciales de su reinado; tanto que es el primero o el segundo que relata cuando se le pide memoria de los acontecimientos que le han marcado. Y la sorpresa de este cronista es que Su Majestad todavía mantiene las mismas incógnitas que el resto de los ciudadanos.

—Yo tenía noticias, claro está, de que había reuniones de mandos militares. Tenía noticias de su descontento por el terrorismo, de su preocupación por la unidad de España cuando se estaba poniendo en marcha el Estado de las Autonomías, y estaban disgustados por la legalización de algunos partidos. Ese estado de ánimo se me comunicaba por los cauces habituales y en conversaciones directas. Pero ni yo ni el Gobierno creímos que fuesen a actuar de esa forma, promoviendo nada menos que un golpe de Estado. Y aún hoy mantengo algunas incógnitas: ignoro quién era el “elefante blanco”, aunque todo apunta a que era Armada. Tampoco sé si por un lado actuó Tejero, y el de Miláns era otro golpe.

De modo que el asalto al Congreso le sorprendió como a todos:

—Yo volvía a casa en chándal, venía de jugar al squash con Miguel Arias y me lo comunicaron al entrar: “Señor, acaba de pasar algo gordo en el Congreso, parece que lo ha asaltado la Guardia Civil”. No di crédito a lo que me estaban contando hasta que pude confirmar la noticia.

Tenía que preguntárselo. Tenía que pedirle su versión directa de cómo vivió aquellas horas, cómo dirigió la anulación del golpe, cómo evitó la entrada de Armada en La Zarzuela. Y ésta es la versión del rey:

—Lo primero que hice fue llamar al jefe del Estado Mayor y al general Armada. Llamé a Armada porque había sido mi colaborador durante diecisiete años. ¿Cómo iba a suponer que podía estar metido o encabezando una rebelión? Habíamos estado juntos desde las academias militares. Siempre había sido un colaborador leal y eficaz. Armada me dijo: “Si no le importa, voy a enterarme bien de lo que ocurre y subo a La Zarzuela a informarle. Subo con todos los planes”.

“Quien primero me abre los ojos es el general Juste, Pepe Juste, el jefe de la Brigada Acorazada, que venía de unas maniobras en Zaragoza. Y preguntó si Armada estaba en La Zarzuela.

“En ese momento di la orden de que no entrara nadie en el palacio ni en el recinto. Tenía que darla porque, si llegase Armada, le hubieran dejado entrar, porque era un hombre de la Casa. Una llamada suya diciendo que hablaba desde La Zarzuela significaba que tenía el amparo real o incluso que el rey estaba a favor del golpe.

Mientras tanto, don Juan Carlos seguía lo que ocurría en el Congreso. Mantenía hilo directo con el Gobierno de emergencia de los subsecretarios, presidido por Francisco Laína. Habló con los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos. Llamó a todos los capitanes generales de las regiones militares. Y todos le respondían: “Estamos a lo que mande, majestad”. O bien: “Estamos preparados para lo que usted quiera”. La excepción era el general Miláns, en Valencia, que había sacado los tanques a la calle, y con el que tuvo el siguiente diálogo:

REY: Oye, coño, o metes los tanques en los cuarteles, o mando a alguien a que los meta.

MILANS: Yo lo hago por lealtad, señor.

REY: Pues demuestra tu lealtad metiendo los carros en los cuarteles.

Había que preguntarle también por qué se tardó tanto en emitir el mensaje que ponía fin al golpe. Don Juan Carlos no acusa sensación de retraso. Emitirlo dos horas antes no hubiera cambiado la historia. Había que hacerlo cuando existía la seguridad de que la situación estaba controlada con todas las garantías. Y, antes de nada, había que conseguir que el mensaje grabado llegase a las instalaciones de Televisión Española en Prado del Rey. Hubo que enviar dos copias, una por un lado y otra por otro.

—Es que no sabíamos si estábamos rodeados.

En este punto, me da la impresión de que el rey quiere reivindicar el

papel del marqués de Mondéjar, entonces jefe de la Casa del Rey y que aparece silenciado en las crónicas de aquella jornada.

—Entre otras muchas cosas, fue Mondéjar quien habló con el capitán (de caballería, por cierto) que mandaba las tropas que habían ocupado Radiotelevisión Española. Le dijo que hiciera el favor de dejar pasar a los que llevaban el mensaje. Y el capitán respondió: “A sus órdenes, mi general”.

El 23-F fue el único día en que don Juan Carlos reconoce que se jugó la Corona, aunque muchos testigos de la época, entre ellos Rodolfo Martín Villa, creen que también se la jugó con el nombramiento de Suárez como presidente del Gobierno o cuando promovió la legalización del Partido Comunista. Ese día le preguntó a su hijo, hoy rey Felipe VI:

—Felipe, ¿has visto tirar un balón al aire? Tu padre va a tirar al aire la Corona y no sabe de qué lado va a caer.

Cayó del lado de la democracia y cayó, por lo mismo, del lado de la consolidación de la monarquía. El rey acababa de convertirse en salvador de la democracia. Y las Fuerzas Armadas quedaron vacunadas contra el golpismo. Hoy son la institución más valorada por la sociedad (…).

Sin embargo, faltaba aún un episodio de los anni horribiles, porque nunca hay dos sin tres. Me refiero a la aparición en escena de una supuesta o real princesa llamada Corinna Zu Sayn-Wittgenstein: una atractiva dama rubia, de reconocida actividad como intermediaria de negocios que, en declaraciones a la periodista Ana Romero, presentó como “colaboraciones con el Gobierno español”.

El 14 de abril de 2012 los españoles nos enteramos de que el rey había sufrido un percance en Botsuana, adonde había viajado con un grupo de amigos y en avión privado para participar en una cacería de elefantes. Por la noche se levantó para ir al baño, tropezó con un escalón y se rompió la cadera. Tuvo que ser trasladado de urgencia a Madrid, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Se trataba de un accidente, pero los ciudadanos desconocíamos que estaba fuera de España. “La Zarzuela no informa de las actividades privadas del rey”, comunicaron los servicios de prensa de La Zarzuela.

El agravante siguiente fue conocer quién era una de las personas que estaban en el grupo de amigos de la cacería: nada menos que la princesa Corinna. Si hasta ese 14 de abril no era más que una desconocida para la mayoría de los ciudadanos, a partir de esa fecha se convirtió en un rostro familiar, protagonista de todos los chismes y emblemática de todas las conversaciones para que cada tertuliano pudiese presumir de ser el mejor informado. A su vez, la prensa empezó a hurgar en sus archivos, y la bella Corinna aparecía demasiado. Nada menos que en fotos con Urdangarin, para envolver con más morbo a la historia. Se la veía sobre una alfombra roja detrás del rey y con avión oficial en retaguardia. Y asimismo en una foto donde la dama y el monarca se dan un casto beso de saludo.

La sensación popular fue la de una cazada. La sensación informativa: un escándalo. Nunca se criticó tanto al rey como al conocer el episodio y sus circunstancias. Sirvió para recordar otras cacerías, concretamente de osos y en lejanos países, de las que tampoco se cedió información oficial. Se elevó a los elefantes a la categoría de reales víctimas de las diversiones de poderosos. Además, se pusieron en cuestión las relaciones personales del rey. La izquierda republicana aprovechó el momento para su propia propaganda y para desprestigiar el sistema. Se podrían citar infinidad de frases de crítica y condena, pronunciadas por Cayo Lara y otros dirigentes, pero creo que la más expresiva y dolorosa para el rey ha sido la de Anna Simó, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya: “Demuestra el grado de desintegración moral de la monarquía”. El asunto fue tan fuerte y de tal intensidad informativa, que la leyenda cuenta que el propio príncipe don Felipe confeccionó un dossier con la totalidad de notas de prensa, se presentó en la clínica con él bajo el brazo y le dijo a su padre: “Esto es lo que has provocado”.

Lo ocurrido en ese encuentro, suponiendo que sea cierto o se haya producido de esa forma, nadie lo conoce. Pertenece a la más estricta intimidad de la relación padre-hijo. Pero sí hemos visto todo lo sucedido cuando el rey salió de su habitación apoyado en muletas. Se dirigió a la cámara de televisión previamente convocada e hizo una de las declaraciones más reproducidas de sus entonces setenta y cuatro años de vida: “Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Una confesión del error en toda regla. El rey, bajado de su pedestal. (…)

Aquellos días fueron calificados por Javier Ayuso como “terroríficos”. El rey parecía un apestado. Apenas nadie fue a visitarle al hospital. Sólo acudieron dos personas, al margen de la familia: su gran amigo Miguel Arias y el presidente del Gobierno Mariano Rajoy. Las redes sociales estaban literalmente incendiadas. Las críticas y censuras ocuparon los periódicos y las tertulias de radio y televisión. La Sexta emitió un reportaje que tituló El rey cazado. Una encuesta de urgencia de Metroscopia mostraba una caída de aceptación en picado de la monarquía y el rey. Se asemejaba al desmoronamiento. Parecía que en unos días se había destrozado el prestigio acumulado durante más de treinta y cinco años. Don Juan Carlos recibía puntualmente un informe de todo lo que se estaba diciendo en los medios y en las redes. También la encuesta de Metroscopia. Y en el equipo del rey (Rafael Spottorno, Alfonso Sanz Portolés, Domingo Martínez Palomo y Javier Ayuso), se alzaba una preocupación: “Hay que hacer algo”.

En ese “algo” se incluían tres opciones: pedir perdón, pedir sencillamente disculpas, decir “lo siento”. Lo que desde luego que no podía suceder, a juicio de ese equipo, era que el rey saliese del hospital con una sonrisa como si se hubiera tratado de un accidente casero. Entró Rafael Spottorno, habló con el monarca, y estuvo de acuerdo. La frase final a la salida de la habitación quedó para la historia: “Lo siento mucho…”.

Lo dijo sinceramente, “se lo creía”, opina Javier Ayuso, que llama la atención sobre el lenguaje no verbal, la caída de ojos, los gestos que oscilaban entre el arrepentimiento y la sensación de culpabilidad. A los acérrimos monárquicos y al público más de derechas no les gustó. Les pareció que un rey puede hacer lo que le plazca y no tiene por qué disculparse. En los medios recibió elogios. Pero empezaba una etapa en la que no iba a perdonarse nada. La exigencia de ejemplaridad se tornó en clamor social.

☛ Título Juan Carlos I

☛ Autor Fernando Onega

☛ Editorial Plaza & Janés

Datos sobre el autor

Fernando Ónega (Mosteiro, Lugo, 1947) es uno de los analistas políticos de más larga trayectoria de España. este país. Fue director de prensa de la Presidencia del Gobierno con Adolfo Suárez

Dirigió el equipo de la SER que retransmitió el golpe de estado del 23-F, el diario Ya, los servicios informativos de la SER y de la COPE y fue en dos ocasiones director general de Onda Cero.

En la actualidad escribe opinión para La Voz de Galicia y La Vanguardia y colabora en la radio Onda Cero y en Televisión Española.