Hace más de cuarenta años, en noviembre de 1968, viajé a las Malvinas con un grupo de diplomáticos británicos de alto rango en lo que fue la primera tentativa de Gran Bretaña de abandonar las islas y devolverlas a la Argentina. Lord Chalfont, entonces alto funcionario del gobierno laborista en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el líder de esta expedición en la que tuvo la poco envidiable tarea de tratar de persuadir a los 2 mil isleños de que el imperio británico podría no durar para siempre y que, por lo tanto, deberían empezar a considerar que sería mejor para ellos ser amigos de su más próximo vecino, la República Argentina, que desde mucho tiempo atrás venía reclamando las islas. Era el momento en que Gran Bretaña, por razones financieras, estaba abandonando su presencia “al este del Canal de Suez” y pensando en formas de liquidar los últimos restos de su imperio.

En 1967, los británicos ya habían deportado por la fuerza a los habitantes de Diego García, reubicándolos en Mauricio y en las Seychelles sin demasiada repercusión negativa en la prensa, y entregado las islas a los Estados Unidos para establecer una gigantesca base aérea en plena Guerra de Vietnam (base que más tarde fue también utilizada para bombardear Irak). Las Malvinas eran las siguientes en la lista. Tal vez se les podía pagar a los isleños para que se fueran y establecieran granjas para la cría de ovejas en Nueva Zelanda.

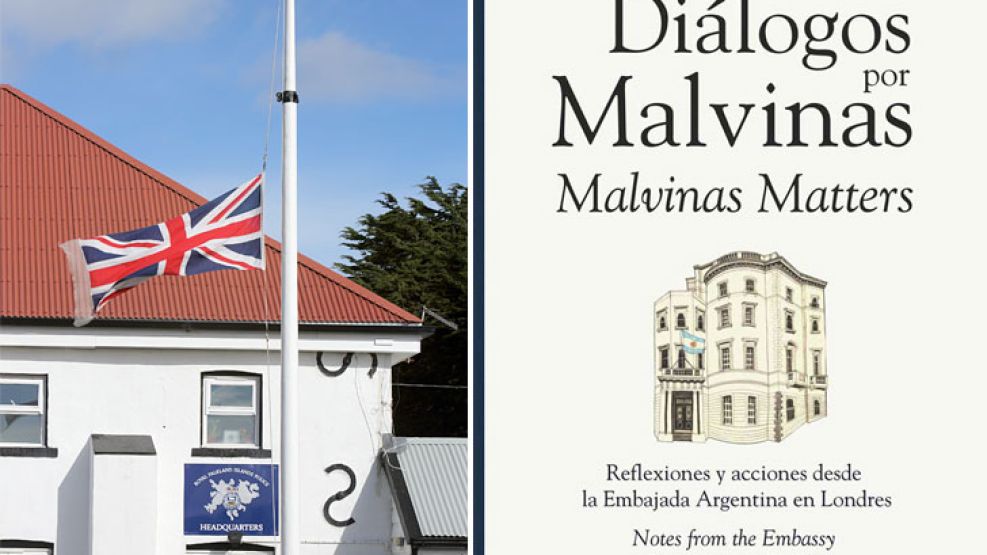

Viajé desde Montevideo con media docena de periodistas británicos y durante diez días visitamos casi todas las granjas y poblados en las dos islas principales, volando en un pequeño avión o en el helicóptero del buque HMS Endurance. Yo estaba totalmente a favor de las propuestas de Chalfont, y escribiendo para el diario The Guardian traté de explicar a los lectores lo que él estaba tratando de hacer. Sin embargo, el clima no era propicio: en todas partes nos recibieron con la bandera británica y las mismas consignas –“Chalfont Go Home” y “Queremos seguir siendo británicos”–, que ya podíamos ver desde el aire antes de aterrizar. En nuestro último domingo en las islas, en la pequeña catedral en Puerto Argentino cantamos el himno con que culminan los oficios religiosos coloniales: “El día que nos dio el Señor se ha terminado”.

Pero no hubo caso. Los isleños fueron inflexibles. No querían tener nada que ver con Argentina. Chalfont tuvo que partir, prometiéndoles que nada ocurriría sin su consentimiento. La gente a veces me pregunta por qué los argentinos hacen un alboroto infinito sobre las islas que llaman “Malvinas”. La respuesta es simple: las Malvinas pertenecen a la Argentina. Sucede que han sido usurpadas, ocupadas, pobladas y defendidas por el Reino Unido. Debido a que el reclamo de la Argentina es perfectamente válido, su disputa con Gran Bretaña nunca va a desaparecer; y como gran parte de América Latina hoy tiene gobiernos de izquierda nacionalistas, el gobierno de Buenos Aires cuenta con un apoyo cada vez más amplio en el continente –y también en otros lugares–, para el creciente desconcierto de Gran Bretaña.

Todos los gobiernos de Argentina, de cualquier signo político, seguirán reclamando las Malvinas. Las Malvinas fueron usurpadas por Gran Bretaña en enero de 1833, durante una época de dramática expansión colonial. Gran Bretaña y Argentina han estado en desacuerdo desde entonces acerca de los distintos aspectos de la ocupación británica, y durante gran parte del tiempo las autoridades británicas han sido conscientes de la debilidad relativa de su posición. La historia muestra que los sucesivos gobiernos británicos han considerado su pretensión sobre las islas como débil, y algunos han favorecido las negociaciones, como el gobierno de Harold Wilson, en 1968, y el de Margaret Thatcher, en 1981. James Callaghan, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores en la década de 1970, advirtió que “hay que ceder algo de terreno […] y estar preparados para discutir un acuerdo de arriendo (lease-back)”. El miembro del gabinete señaló que “hay muchas maneras en que la Argentina podría actuar contra nosotros, incluyendo la invasión de las islas [...] y no estamos en condiciones de reforzar y mantener la defensa de las islas como un compromiso a largo plazo. La alternativa de mantenernos firmes y aceptar las consecuencias no es, por lo tanto, practicable”. Una década más tarde, en 1982, Gran Bretaña y Argentina estaban en guerra por las islas, y casi un millar de personas perdieron la vida. El reclamo argentino sigue siendo bueno y nunca va a desaparecer. En algún momento, la soberanía y el lease-back tendrán que estar en la agenda de nuevo, independientemente de los deseos de los isleños. (...)

Esto no es libre determinación. Es un vestigio colonial ruritano

Cuando en un referéndum hay 99,8% de votos afirmativos, podemos estar seguros de que algo raro está pasando. Y a pesar de la insistencia de David Cameron en que la votación estilo Corea del Norte en las islas “Falkland” –o Malvinas, como se las conoce en la Argentina– debe ser tratada con “reverencia”, es claro que se trata de uno de esos casos.

Lo cual no significa que haya habido fraude. Sin duda, 1.514 residentes de las islas realmente votaron a favor de la continuidad del dominio británico. La única sorpresa fue que tres isleños se atrevieron a arruinar los apasionados coros de Land of Hope and Glory votando en contra. (...)

¿Qué otro resultado puede razonablemente esperarse al poner el futuro de las islas en manos de la minúscula población de colonos británicos, la mayoría de ellos ni siquiera nacidos allí, pero subsidiados a razón de 44.856 libras por cabeza (66 mil dólares) para mantener el retrocolonialismo estilo Rhodesia al que están acostumbrados? Al otorgarles poder de veto a los colonos sobre cualquier cambio en el estatus de las islas, el gobierno británico pretende evitar el punto central del conflicto. Pero esto no va a ser reconocido ni por la Argentina ni por América Latina, Africa o Naciones Unidas –que considera este vestigio imperial como un problema de descolonización–, ni por Estados Unidos, que es neutral en la disputa. Todos llaman a negociaciones de soberanía, que Gran Bretaña rechaza.

El argumento es que los isleños tienen el derecho a la libre determinación, a pesar de que se encuentran a 450 kilómetros de Argentina y al otro lado del mundo con respecto a Gran Bretaña. Sin duda, tienen derecho a que sus intereses y modo de vida sean protegidos, y al autogobierno. Pero el derecho a la libre determinación depende de quién decide el futuro de qué territorio, y como la disputa es sobre si las islas son parte de Argentina o no, se trata también de quién debe ejercer ese derecho. La libre determinación requiere de un pueblo reconocido como tal y viable para ser independiente, razón por la cual la ONU ha rechazado la aplicación de este principio a las islas. Es evidente que los residentes de, digamos, los Wallops de Hampshire, con una población de tamaño similar a la de las Malvinas/Falklands, no pueden ejercer ese derecho. Ni puede la colonización forzosa de tierras ajenas legitimar la aplicación del principio de libre determinación. (...)

El escritor argentino Jorge Luis Borges describió célebremente la guerra como “dos pelados peleando por un peine”. Una generación más tarde,

el descubrimiento de reservas de petróleo y gas potencialmente importantes alrededor de las islas, el desarrollo de la industria pesquera y la creciente importancia de las rutas marítimas antárticas han cambiado el panorama. Por mucho tiempo, el pensamiento político establecido ha dictado

que después de la guerra de 1982, en la que más de 900 personas perdieron la vida, ningún político británico podía permitirse siquiera insinuar

la idea de un compromiso sobre Malvinas. (...)