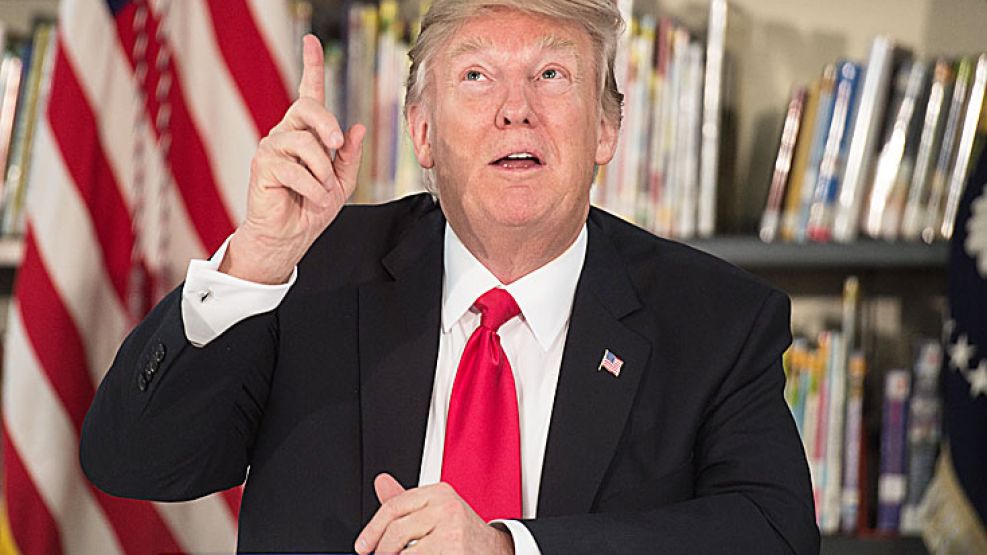

Millones de televidentes del mundo hemos observado la curiosa irrupción del presidente Donald Trump en el proscenio del poder, en su país y en el mundo.

Ya en el último diálogo político con su contendiente electoral vimos que no cumplía con los convencionalismos. Se movía casi como un John Wayne que hubiese pateado la puerta vaivén del saloon ante una Hillary Clinton intimidada, temerosa.

Nunca se había visto un juramento presidencial semejante. Ese hombre poderoso, físicamente intimidante, no producía ni demagogias ni emociones. Se hacía cargo no de una nueva “administración” sino del poder. En esos primeros días se creyó que ciertas afirmaciones muy duras y políticamente incorrectas podían nacer de la personalidad de un multimillonario ajeno a los ritos, cortesías y complicidades del sistema. Juró sin muchas referencias ideológicas o partidarias, como si los congresales no fuesen otra cosa que marionetas de una sacralidad democrática definitivamente superada. Su partido republicano y ultraconservador disimuló las críticas al nuevo estilo que imponía.

Juró como un zar. Los políticos quedaron a su lado, perplejos. Trump parecía asumirse como un profeta de Twitter, entre los rutinarios predicadores de la politiquería. A los pocos días los observadores políticos se inclinaron por creer en una intemperancia caracterológica. Sus amenazas y desplantes internacionales, con retos a los orgullosos mexicanos (el muro), o la descalificación del liberalismo librecambista. Cerró este comienzo decidiendo un descomunal aumento del 10% del presupuesto militar, seguro del fracaso del desprestigio del poderío norteamericano que endilgó a Obama. En realidad el superpoder tecnológico militar no dio frutos desde Vietnam hasta Irak, Afganistán y Siria. La teleguerra misilística y aeronáutica no sustituyó la batalla final de las infanterías…

En lo inmediato Trump se vuelve hacia los valores perdidos del original y ya mítico vitalismo de su país. Quiere evitar la proliferación de minorías en desprecio mutuo: los blancos pobres, la proliferación mexicana y centroamericana, los negros reclamando en enfrentamientos violentos resurgidos en tantas ciudades. Busca aliviar el “exilio” de la Norteamérica profunda, de pueblos y campañas, olvidados, lo que Trump sintetiza en la palabra “Washington”.

¿Pero cuál es la “metapolítica” que mueve con tanta inusitada energía a Donald Trump? ¿En qué verdad o revelación se origina la disidencia de este excéntrico multimillonario? ¿Qué peligro todavía larvado intuye en el mundo que estamos viviendo con tanto desgano y sin las tradicionales fuerzas motoras que hicieron tan fuerte a Occidente. ¿Cuál es la convicción que lo lleva a enfrentarse con el omnipotente sistema político y mediático que todavía prevalece?

Sería una ingenuidad imaginar que un excéntrico se pudo hacer con uno de los tres centros de poder más poderosos del mundo…Trump sería un restaurador de valores que el sistema encubre pero no defiende. Por eso repite la palabra “hipocresía” en sus discursos. Pese a la agónica ofensiva del sistema se comprende y es curioso que se tenga el sentimiento de que este titán incorrecto está tocado por una verdad salvacionista visceralmente entrañable para el pueblo norteamericano y de todos los que sienten, en todo el mundo occidental, que estamos viviendo un tiempo de enfermedad espiritual. Ya no se trata de economía ni de política correcta pero estéril. Estamos ante un feroz problema espiritual. Hemos traicionado a nuestros dioses. Occidente (sus políticos) prefieren creer que sus problemas son solamente políticos o económicos. El gran daño transcurre en la dimensión cultural y espiritual de nuestros países. Las cosas que produce la industria y la tecnología son admirables, pero las masas humanas son irrelevantes. Económicamente los grandes beneficios no se trasladan visiblemente a las clases medias ni a los trabajadores.

Muchos piensan en Occidente que se cierra un ciclo del capitalismo y que su agotamiento se manifiesta en Europa, en las críticas y llamadas del papa Francisco y, probablemente, en la titanesca irrupción de Donald Trump, que parece anunciar un “juego de imperios” (entre EE.UU., China, Rusia y Europa si logra plasmarse en la unidad política y militar combatiente que todavía no fue). Los gravísimos problemas civilizatorios ya impostergables serían:

◆ Restablecer el poder de la soberanía política usurpada por el superpoder financierista transnacional, unificado más allá de los estados nacionales. Trump expresa críticas feroces sobre la “globalización” que en realidad sirve para el dominio economicista. De allí el nacionalismo de su “Norteamérica” para los norteamericanos” y su objetivo de controlar la expansión avasalladora de la producción china.

◆ Controlar entre los imperios señalados el permanente peligro irresuelto aún de la proliferación nuclear, ya filtrada al terrorismo, o a naciones que podrían ser la chispa atómica de un Holocausto mundial. (Este tema es el más grave en “la diplomacia secreta”.)

◆ Controlar la superinteligencia artificial y la robótica. El mundo está en un absurdo: si las potencias industriales cumplen con la escamoteada realidad del drama ecológico del calentamiento de la Tierra y si la producción se entrega al automatismo robótico, el resultado sería una desocupación incontenible e improvisar una respuesta social sería impensable sin un cambio civilizatorio aún incalculable para los más avezados prospectivistas.

◆ La nanotecnología podría llevar a sistemas increíbles de control humano. Las libertades individuales desaparecerían. (Este tema casi demoníaco se extendería a nuevas formas de supremacía militar.)

◆ La bioingeniería descontrolada podría ser el arma más sencilla y letal para el “bioterrorismo”.

El alegre Adán del Paraíso abusó del “árbol de la ciencia”. Como se ve claramente hoy los políticos y los pueblos comprenderán aquella frase casi testamentaria de Martín Heidegger: “Hoy el único tema de la política es controlar la tecnología”.

*Diplomático y escritor.