Son siete los segundos que transcurren entre una y otra. El aire acondicionado empotrado en el cielo raso de la habitación las despide en ese lapso -lo tengo cronometrado-. Gotas que recorren una distancia cercana a los dos metros -no tengo cómo medirlo con exactitud- desde que logran desprenderse de la rejilla deshojada hasta que dan plop (¿o plaf?) contra el piso flotante berreta color pino. Una docena de veces al día escurro la toalla que utilizo como trapo para absorber la baba pestilente.

Conforme pasan las horas en el hotel de los apestados, las carnes deshilachadas, músculos mórbidos, buzarda in crescendo, las contracturas florecen como el trigo. Echo de menos el cigarrillo. Jamás en la vida había pitado tabaco. Sin embargo, desde que hace unos diez días arrancó mi periplo de refugiado burgués, no consigo desprenderme de él. Me compadezco así de aquellos que sufren los tormentos del vicio humeante.

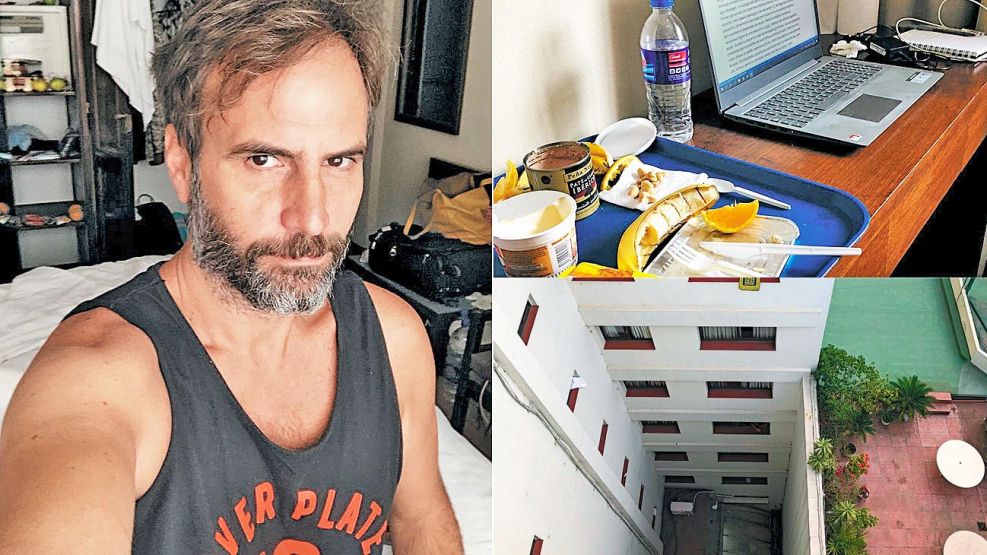

Golpean la puerta de la habitación. No hace falta preguntar: es mi carcelero vip turno mañana que abandona a los pies de la puerta la bandeja plástica con la vianda. (La tropa destinada para la atención está nutrida por jóvenes voluntarios que trabajan a destajo para hacernos sentir como en casa. Vaya mi reconocimiento. Los adoro.) Al abrir, el repartidor, mi cordón umbilical, se encuentra ya a unos siete metros de esta osamenta mutante. Solo alcanzo a agradecerle, y hasta la próxima fuente. Rutinas performáticas de la prisión cheta.

Ahora sí: el gran momento del día. Con imperial displicencia deposito el cuerpo sobre la cama dispuesto a disfrutar del almuerzo tardío (menú de hospital) al tiempo que ralentizo el zapping. Los presentadores y panelistas de los programas -no podemos negarlo: transitan su momento flash- brindan datos de los infectados y de los muertos a causa de la peste planetaria. Son caras y nombres que no reconozco, aunque hubiera esperado mentes mejor amuebladas. Se plantan sin reparo como investigadores doctorados en epidemiología: conocen el origen, tratamiento y consecuencias del Covid-19, enhebran discusiones agraviantes con los expertos, le acercan la salvación a la gente. Evaporado circunstancialmente por las imposiciones de agenda el meteorólogo -aquel sujeto sin gracia lanzado por la producción a juguetear con el conductor canchero para saber si lloverá o no el domingo del asadito-, son ahora estos especímenes los que germinan el guiño cómplice con la platea abducida por la pantalla boba.

Hacía tiempo no encendía la televisión abierta y para mi sorpresa el absurdo excede por mucho la afición al cacareo. Salvo excepciones (la Televisión Pública sigue siendo el único canal en toda la grilla que no baja línea en sus programas, sus conductores no opinan -básicamente porque no saben-, no adjetivan, solo se dedican a hacer lo que deben: periodismo televisivo, y por ello consultan especialistas, dan información digamos. Lo hicieron durante el reinado de CFK, la administración MM, y ahora. ¡Bravo muchaches!), proliferan las bajezas verbales del zoquete incontinente. Para referirse a los díscolos que driblean las normas del confinamiento, se utiliza el vocablo “pelotudo” –el más extendido en el espurreo venenoso del beligerante-; “hijo de puta” también pica en punta; en la versión teletubbie anida el “idiota”. Pero el climax de la vida electrónica llega con la entrevista al presidente de la Nación realizada por Vero Lozano –el único nombre y rostro que reconozco-, quien cierra con esta genialidad: “Alberto, además una cosa: lo único que tenemos que hacer es rascarnos las partes”.

La tarde progresa lenta en el pabellón de la tragedia ponzoñosa. El vecino sin nombre de la habitación de enfrente me pregunta cómo la llevo. Nos separa una distancia de unos ocho, tal vez nueve metros. Es un muchacho bonachón con los pómulos en punta, pelo oscuro desarrugado por milagro de la cosmética, el torso firme; se coloca los lentes cada vez que atiende el celular o recuesta el tronco sobre la ventana para ver la tele. De uno de los pisos inferiores llegan acordes de guitarra, el repertorio hippie-fogón; la voz del sujeto no está mal, entona al menos, la performance libidinal enciende a chicas de otras piezas que piden ¡otra, otra!, lo incitan a operar la ristra de sus canciones favoritas. Como los florentinos confinados de Boccaccio, las conversaciones se propagan en la vecindad carcelaria, tragadas ahora por una leve brisa que prospera en el atardecer pagsa. Comparten historias de repatriados (“nosotros estábamos en París cuando nos enteramos”; “acá estamos re bien, me enteré que en otro hotel solo les dan de comer una vez al día”, y así). La liturgia tumbera en el corredor contrafrente pulmón del recluso, se enciende.

Por las noches las pesadillas se suceden. La de ayer me colocaba en un lugar de confinamiento (resto diurno imprimen los expertos psi). Le solicitaba al patrón del piso me permitiera acceder a la última planta –donde guardan a los salivosos podridos sin cura- para ver a mi padre moribundo. El mameluco esterilizado cedido y obligatorio para mi propósito, junto con los guantes y el barbijo se desprendían en el sueño, no lograba contenerlos. Una vez allí, en una terraza de lo más incongruente, con internos girando en círculos como locos anfetaminizados, sorteando macetas y lámparas de pie, lo encuentro dentro de una suerte de ambulancia junto a otro tipo absorto en un monitor apoyado sobre una plancha metálica que también contiene facturas de repostería enormes, fuera de escala. El cuerpo entero de mi viejo guardado dentro de un mameluco blanco. Solo el rostro que asoma horrendo, teñido de un agudo sufrir, los poros escarlata sangrantes. ¿Querés una medialuna, hijo?