En los años 80, cuando aparecieron las impresoras láser, armamos con Flavia, Luis Goldbarb y Alfredo Landman una pequeña empresa gráfica que se llamó A4. Luis es un artista y diseñador muy talentoso, además de un sibarita para la tipografía (y la comida). Recuerdo que años más tarde nos criticó duramente porque las películas de Flavia usaban la Helvética para los títulos. Mi ocupación en la empresa era la ardua y poco apreciada tarea de componer libros, un asunto del que nada sabía pero aprendí bajo la implacable mirada de Alberto Conesa, entonces gerente de la editorial Gedisa. Conesa falleció en 2015, había nacido en Bolivia y tenía un rigor germánico que nunca terminaré de agradecer. Después de un comienzo patético, en el que la devolución de las pruebas eran una gran mancha roja de tantas correcciones, nos sacó bastante buenos. Desde entonces, tengo por el teclado bien temperado un gran respeto, así como me irritan las chapucerías en la materia. Hace un par de meses, me indigné con el libro de un joven autor a quien el diseñador había timado porque no sabía cómo hacer para cortar las palabras al final del renglón y el texto quedaba así con lo que en la jerga se denominan «calles» (en este caso autopistas), es decir excesos de espacio en blanco que afean el aspecto de la página.

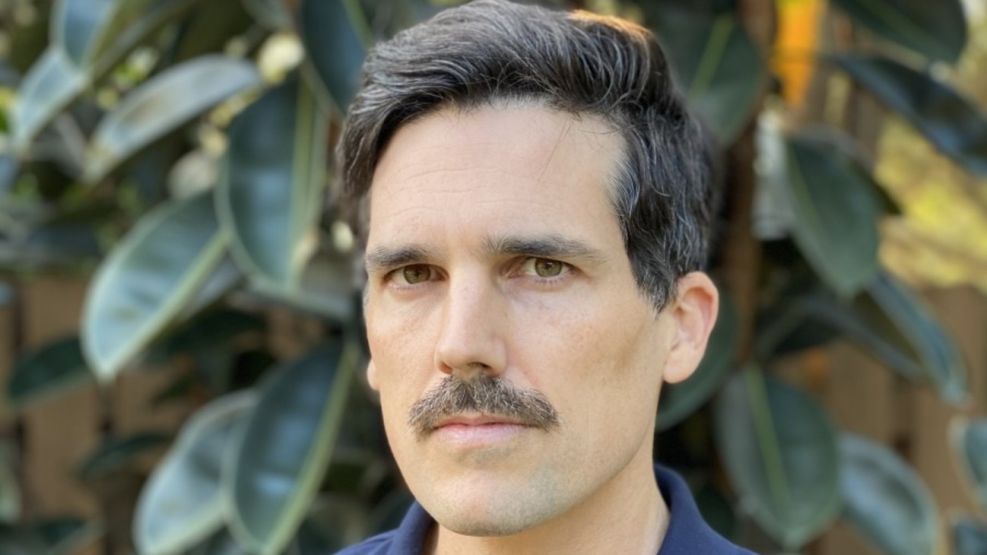

Otro elemento de la misma familia son las “viudas”, esas líneas finales de un párrafo que quedan solas al principio de una página y que ningún tipógrafo de la vieja escuela, de los que componían con plomo, hubiera dejado pasar. Pero aun los profesionales de hoy, los que trabajan con computadoras, tratan de que las viudas no se queden solas. Por eso me llamó la atención toparme con un libro en el que las viudas podrían formar un club social. Me refiero a Por qué nos creemos los cuentos, de Pablo Maurette, un autor al que suelo elogiar en estas columnas y que ha producido otro de sus magníficos ensayos. Pero el libro podría llamarse “Por qué nos creemos los cuentos de los diseñadores” ya que, además del asunto de las viudas, tiene un problema (más sutil) con el kerning o interletrado: los tipos están demasiado apretados entre sí. Mucho más evidente es otro problema que no hace solo a la destreza del tipógrafo sino al descuido de la cadena responsable de la edición: el libro tiene sesenta y dos notas numeradas que aparecen al final. Pero en el texto se omitieron los números volados que envían al lector a la nota respectiva. Así, me quedé sin saber por qué razón Maurette cita The Plains de Gerald Murnane, mi escritor preferido. De todos modos, transcribo la cita, que está en inglés, de la traducción de Minúscula (un librito, este sí, armoniosamente compuesto): “declaré que, de todas las formas del arte, solo el cine podía mostrar los horizontes remotos de los sueños como un paisaje habitable y, al mismo tiempo, convertir paisajes familiares en un escenario indeterminado, apto solo para los sueños”.

El ensayo de Maurette condensa toda la historia de la filosofía, la literatura y el arte occidentales, aunque menos para responder a la pregunta del título que para darse el gusto de culminar en una brillante y exaltada glosa de Érase una vez... en Hollywood, la película de Quentin Tarantino. Un crítico de cine de esa potencia bien merece una edición a su altura.