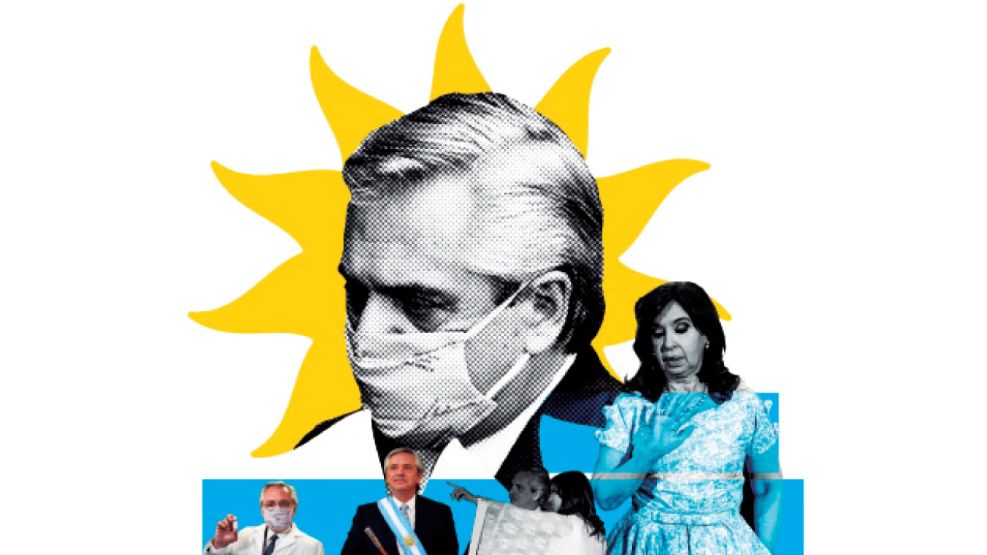

Las circunstancias explican mucho, pero no todo. Cristina Fernández de Kirchner sabía que gobernar después de Mauricio Macri iba a ser una experiencia traumática. Por eso, no solo buscó un socio para ampliar las fronteras de su poder, sino también un político que estuviera dispuesto a hacerse cargo de la bomba de tiempo que había dejado activada el primer empresario en llegar a la Casa Rosada por la vía de las urnas. Difícil que Alberto Fernández se olvide de aquella conversación con Felipe Solá, a fines de 2018, cuando la entonces senadora le preguntó al ex gobernador para qué quería ser presidente con el quilombo que había. Después de una década fuera de los primeros planos de la política, Fernández tenía lo que uno de sus íntimos amigos, hoy embajador argentino en el exterior, definió una tarde en Buenos Aires como “el grado de locura necesario para ponerse al frente de lo que venía.

Acostumbrado a moverse en las sombras como operador todoterreno, el exjefe de Gabinete se puso el traje de candidato y durante la campaña ejecutó sin mayores dificultades la partitura que había formulado Cristina. Enseguida, dio muestras de su capacidad de resiliencia. Como si nunca hubiera dejado de entrenar para asumir el poder, sorprendió incluso a parte de un entorno que lo creía fuera de estado, se adaptó en tiempo récord a la adrenalina que le provocaban la negociación con los factores de poder y la adhesión de una mayoría social que ansiaba con nostalgia el regreso al tiempo de las vacas gordas.

Sin embargo, a la hora de gobernar una crisis muy profunda, todo resultó bastante peor. Pese a que surgió de un triunfo electoral mucho más amplio que el de Macri, el gobierno peronista no encontró las facilidades que tuvo el egresado del Newman para presentar la ficción de una nueva etapa en la que sus contrincantes quedaban rápidamente reducidos al pasado y a la marginalidad política. Con el derrumbe de la galaxia de medios que había creado el último cristinismo y la militancia entusiasta de las grandes empresas de comunicación a favor de Macri, Cambiemos comenzó su gobierno con un aire refundacional que, aunque tuviera mucho de ficticio, le permitió avanzar con sus objetivos y tomar medidas hasta muy poco antes impensadas, como la violenta transferencia de ingresos a favor de un grupo de grandes concesionarios que significó el tarifazo en los servicios. Los Fernández no contaron con ese beneficio y chocaron de entrada con una correlación de fuerzas de lo más ajustada.

Al Frente de Todos lo recibió intacta una artillería que no dio ni un paso atrás: la estructura de medios que había promovido las bondades del reformismo permanente, los tribunales federales que habían ejecutado un festival de prisiones preventivas y una parte de la sociedad que, pese al fracaso ruidoso del experimento Macri, seguía firme en su convicción antiperonista. Ese dispositivo ubicó al nuevo presidente más como una extensión del último cristinismo que como el nombre de una experiencia distinta o fundacional. Lejos de cualquier autocrítica, los factores de poder que apostaron a la aventura de Macri admitieron, en el mejor de los casos, haber errado con el instrumento, pero siguieron aferrados a los axiomas de la Argentina meritocrática alineada con Trump y se mantuvieron desafiantes, con el objetivo tan audaz como temerario de quebrar la alianza entre AF y CFK. Ese frente social-empresario que tiene bien claro lo que no quiere ejerció un poder de veto elocuente durante el primer año del Frente de Todos en el gobierno y le marcó límites en el plano económico, en el terreno de los medios, en la batalla judicial, en la Cámara de Diputados y en la calle.

Eso no era todo. Había que sumarle la deuda, la crisis y, también, el covid-19. Nadie esperaba que la pandemia más letal del último siglo se expandiera alrededor del planeta y le sumara a la Argentina sobreendeudada otro trastorno que hundiría todavía más la actividad económica, prolongaría la recesión y elevaría hasta niveles desconocidos los índices de pobreza, indigencia y desocupación. Pero pasó. Frente a ese cuadro, el presidente tuvo una primera reacción que lo puso por encima de la polarización y le permitió disfrutar un minuto de gloria que duró dos o tres meses, en un juego para el que colaboró de manera especial Horacio Rodríguez Larreta, incansable gestor de sus propios objetivos. Con un costo sanitario, económico y político inconmensurable, la irrupción del coronavirus le sirvió a Fernández para despabilarse y salir de un modo inicial de gobierno que se distinguía poco de la campaña electoral. Fueron unos primeros meses, de diciembre a marzo, en los que la gestión del Frente de Todos parecía estar reducida a las buenas artes que fuera capaz de desplegar Martín Guzmán: las tratativas para reestructurar la deuda, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que apuntaba a reducir el déficit fiscal, el congelamiento de tarifas y alquileres, el freno a los desalojos y la declaración de emergencia ocupacional con doble indemnización. Mientras Guzmán ejecutaba un operativo de urgencia para tranquilizar la economía, Alberto se mostró muchas veces despreocupado, en charlas distendidas con periodistas, con el país bailando sobre la cubierta del Titanic. Así fueron los primeros cien días de gobierno.

El imperativo de centro

Fernández ganó las elecciones como candidato de CFK con la promesa de ir hacia el centro y tender puentes con sectores que se habían enemistado en muy malos términos con la vicepresidenta electa. Aunque intentó hacerlo, de manera intermitente y errática, se topó con dificultades elocuentes. La pesada herencia no se restringía al endeudamiento demencial de Macri sino que incluía a la misma oposición que había enfrentado a Cristina y se orquestaba a partir del eje Juntos por el Cambio-tribunales federales-medios. Por eso, gran parte de los conflictos que marcaron el final del ciclo de Cristina se repitió con Alberto como inquilino de la Casa Rosada. Más allá de que el presidente pretendía una relación armónica con las grandes empresas periodísticas que lo habían elevado durante su década de opositor, el choque se reeditó, igual que con la casta de Comodoro Py y la Corte Suprema.

Por lo demás, el centro y el consenso -que tanta adhesión generaban entre los grandes empresarios, una parte de la clase política y los intelectuales de la moderación- ganaban siempre la mejor prensa, aunque tenían bastante de lobo con piel de cordero. El sueño de una Argentina donde los conflictos se saldaran en armonía contradecía una historia de durísima confrontación en torno a intereses irreconciliables y buscaba disimular el pliego de condiciones que los dueños del país presentaban, gobierno tras gobierno, para que la política firmara a libro cerrado. Si la polarización es el reverso del empate tenso que impide tanto consolidar un proyecto político como sacar a la Argentina del vaivén estancamiento/caída libre que ya lleva casi una década, el imperativo de centro aparece como la falsa salida que funciona como coartada, es siempre idéntica y pretende conciliar un imposible: el apoyo político y social para un programa de ajuste envasado bajo la etiqueta de reformas estructurales. Detrás del llamado a un gran acuerdo nacional volvieron a circular las consignas de siempre: achicar el déficit fiscal con recortes profundos que, sin embargo, no deben afectar a los dueños de la Argentina; reducir los impuestos al capital privado, brindar una lista infinita de garantías para liberar la inversión y apostar a un derrame con sinónimo acorde a tiempos de consenso. Esa campaña permanente que nacía de las usinas de la más pura ortodoxia económica tenía una traducción difusa al idioma de la ciencia política, que le servía para amplificarse en un lenguaje cuya virtud consistía en eludir la división entre ganadores y perdedores. Por qué el consenso proempresario no había funcionado durante la aventura del macrismo, que en ese plano hizo todo lo que le demandaban, y por qué solo había florecido la especulación financiera eran preguntas cuyas respuestas quedarían pendientes para cuando la oposición tuviera la oportunidad de volver a gobernar. Después de la debacle de la pandemia, cuando tocó el piso de 9,5% del PBI, la tasa de inversión se estacionó según Morgan Stanley en torno al 12%, un número que está apenas por debajo del promedio de los últimos años. Macri no había alterado ese número de manera significativa. La lluvia de inversiones no había mojado la tierra del macrismo y el festival de deuda había venido de la mano de corrientes especulativas que se dedicaron a timbear en la Argentina durante los dos primeros años del PRO en el gobierno para irse de un día para otro gracias a la ausencia de cualquier tipo de controles y con un fuerte impacto en la estabilidad económica.

El dogma del ajuste revestido del imperativo de centro era el camino que se le proponía recorrer a Fernández, en un ejercicio que por supuesto lo obligaba a romper su alianza con Cristina y serruchar la rama que lo sostenía. Mientras el presidente pretendía ir en otra dirección sin saber cómo, CFK aguardaba en boxes con un programa similar al que había marcado el final de su gestión económica y había terminado en la derrota electoral de 2015. Las circunstancias, no obstante, eran distintas. El endeudamiento, la presión del Fondo Monetario Internacional y la debacle de los ingresos que se prolongaría con la pandemia dificultaban como nunca la sintonía fina que se demandaba. Después de tres años de caída estrepitosa en el salario real, había motivos fundados y adicionales para preservar a la población asalariada de un nuevo golpe en el poder adquisitivo por la vía de un aumento de tarifas como el que requerían la reducción de subsidios y el acuerdo con el Fondo.

El imperativo de centro chocaba en el terreno de la práctica con el continente de heridos que había fabricado la crisis y con la realidad de una polarización alimentada desde las mismas usinas que reclamaban la moderación ajena. Pura paradoja, esa mezcla de voracidad y ansiedad que demostraban las élites, en especial un grupo reducido de dueños que lideran el poder económico, contrastaba con la paciencia de los sectores más perjudicados por la crisis y la caída del poder adquisitivo. Pasó el tiempo y sucedió lo esperable: los ademanes de la unidad nacional que había forzado la pandemia cedieron muy rápido a la confrontación más o menos abierta.

El comandante

En lo personal, gracias al dedo mágico de Cristina, Alberto Fernández tuvo una oportunidad única pero también puso mucho en juego. Comprometió su reconocida carrera de hombre de Estado y se calzó un traje que nunca se había probado como parte de su acuerdo con la vicepresidenta. Después de haber sido poco más que un comentarista de la política entre 2008 y 2018, el caso del profesor de Derecho Penal puede asemejarse al de un jugador que vuelve a su club para retirarse. A partir de su asunción como presidente se puso a prueba a sí mismo, arriesgó el recuerdo que había dejado en los años nestoristas y se expuso a que el paso del tiempo lo delatara.

En un ejercicio de nostalgia que ahora se demuestra inconveniente, Fernández asumió con la consigna de sacar a la Argentina del pozo como, según repetía, había hecho junto a Néstor Kirchner. Fue uno de sus primeros errores. Un año y medio después, por lo menos dos cosas parecen claras. Primero, que el país y el contexto son distintos y se burlan de la traslación mecánica que hizo el ex jefe de Gabinete en campaña. Segundo, tal vez más preocupante, que el motor de esa recuperación fue Kirchner asociado con Roberto Lavagna, no Alberto, que era la mano derecha del presidente en el manejo de la operación política pero no el responsable de la gesta post-2001. Por eso, con su desempeño en la gestión, Fernández está redefiniendo su lugar en la historia reciente, de punta a punta. No solo su presente y su futuro, sino también parte de su pasado.

En un juego de identificaciones que no logró conformar a nadie, Alberto no solo probó invocar a Néstor sino que también eligió a Raúl Alfonsín como ejemplo, en una comparación recurrente que erizó la piel del peronismo. Si bien Fernández levantó -y levanta todavía- la bandera de la ética y buscó reivindicar la transversalidad en la apelación a un radicalismo que hoy casi no existe, lo que logró fue un efecto adverso, más todavía en los meses de 2020 donde fue marcada la inestabilidad con el dólar: quedar emparentado con un gobierno que terminó su ciclo de manera traumática por la crisis económica y la hiperinflación. La presión del mercado para que Guzmán devaluara a fines de 2020 puso al presidente en el sendero ingrato de Eduardo Duhalde, que asumió forzado a ejecutar una megadevaluación con Jorge Remes Lenicov. Pero finalmente, y después de haber rifado el excepcional superávit comercial de 12 528 millones de dólares que logró la Argentina en 2020, las reservas del Banco Central dejaron de caer, producto de causas que cada quien atribuye a lo que quiere: la negativa firme del gobierno a ceder, el paquete de medidas de Guzmán que incluyó incentivos de ahorro en dólares, la elección en los Estados Unidos o el renacer de la soja.

Fuera lo que fuese, a finales de su primer año de gestión, el balance parecía bastante nítido. Ni Kirchner, ni Alfonsín, ni Duhalde. Fernández quedaba obligado a transitar su propio camino, pero el inicio de 2021 lo volvería a conectar con la experiencia más próxima que hasta ese momento había querido eludir: la de la propia Cristina, su socia omnipresente y gran electora. Con una coalición mucho más amplia que la del último Frente para la Victoria, después de que la división del peronismo permitiera el triunfo de Macri y en un contexto en el que hallar la salida virtuosa para la economía no resultaba tan sencillo, el presidente quedó a cargo de un ensayo de gestión que tiene más puntos en común con la experiencia de gobierno de CFK que con cualquier otra.

Frente al cuadro de situación que generó la pandemia, la respuesta de Fernández se dio por etapas en torno a circunstancias que fueron cambiando. Del encierro estricto de marzo, abril, mayo y junio -cuando los muertos de cada jornada oscilaban entre cinco y cincuenta- a las cifras del inicio de la primavera -con un promedio de trescientas víctimas fatales cada veinticuatro horas-, los cambios fueron notorios: la cuarentena se relajó de mil maneras, el pesimismo creció en todas las encuestas, Fernández dejó de ser el comandante aclamado para la batalla contra el virus, la polarización volvió a gobernar la coyuntura y el presidente fue perdiendo su autoridad política. Hasta fines de septiembre, el encierro colectivo afectó al propio Alberto, que se mantuvo casi siempre en el aislamiento de la quinta de Olivos, rodeado de un reducido grupo de colaboradores que cumplen órdenes y pocas veces discuten de política.

Aferrado a la nostalgia de su memoria nestorista, el sucesor de Macri decidió enfrentar con un esquema precario la herencia más explosiva, el combate de una oposición rabiosa y el impacto del covid-19. Propio de un diseño de gobierno para una Suecia sin pandemia, al presidente se le fue el primer año de mandato con un balance amargo que quedó marcado por la elevada cifra de muertos a causa del coronavirus, y tuvo como principal activo la reestructuración de la deuda de Guzmán, el logro que se había fijado como meta fundamental en el inicio de la gestión y que sirvió para desactivar la bomba de tiempo de vencimientos de cortísimo plazo que había dejado Cambiemos. Pese a la importancia de evitar el default, el objetivo prioritario del presidente para la primera etapa de su mandato, una vez conseguido, duró nada en la agenda pública y se escurrió en un campo de batalla donde al peronismo le costaba salir de su arco. También en ese aspecto se pudo advertir la debilidad del gobierno.

En paralelo, a los datos de la crisis global, que se tradujeron en el aumento del continente de desocupados y pobres, la Argentina le sumó la inestabilidad permanente, la escasez de dólares y la caída del poder adquisitivo por cuarta vez en los últimos cinco años. ¿Cuál era la fortaleza del gobierno panperonista para hacer frente a ese panorama pleno de restricciones?

Poco había quedado del borrador que habían escrito algunos colaboradores de Fernández, en el que el presidente se proponía iniciar una nueva era y lograr una síntesis abarcadora para que el kirchnerismo se religara con aquellos sectores que, a partir de 2008, habían huido espantados por la confrontación con el campo y con el Grupo Clarín y habían comenzado a migrar hacia las afueras del Frente para la Victoria. El objetivo era, más que ambicioso, inviable: hacerlo sin que nadie se sintiera derrotado, subsumido ni subordinado a una corriente principal que, sin embargo, se distinguía con claridad en el archipiélago de todos los peronismos: la base de poder que se mantuvo leal a CFK en todo momento, con raíces firmes en la provincia de Buenos Aires.

El frente heterogéneo que sirvió para ganar las elecciones tuvo que enfrentar infinidad de dificultades para gobernar y Fernández quedó como el administrador de diferencias que, aun sin ser irreconciliables, marcaron los límites de la política oficial. Anunciada en mayo de 2019 por Cristina, aquella decisión que recuperó a Alberto como la pieza que faltaba para una aritmética superadora alteró los equilibrios y abrió pasó a la victoria, pero no pudo garantizar un funcionamiento eficaz a la hora de gobernar. Las caras del peronismo que Fernández arrimó en campaña volvieron muy rápido a cuarteles de invierno. Los gobernadores, que se habían fugado en los años previos hasta dejar a CFK como dueña de su soledad política y su cuota de popularidad irreductible, regresaron a sus provincias para ser, una vez más, espectadores de las decisiones que se tomaban en Buenos Aires.

Lo que pasó, más allá de los posicionamientos políticos, fue lo que algunos en el PJ habían temido dos años atrás, cuando Macri era arrastrado por los mercados y se delataba impotente para gobernar los intereses de sus aliados naturales. La crisis tan anunciada esta vez le estalló al peronismo y la pandemia proyectó el peor de los mundos sobre una economía que acumulaba largos años de restricción externa, ajuste y recesión. La suma de las partes no pudo garantizar un rumbo definido, y la diversidad, sin conducción clara, derivó más de una vez en confusión y parálisis. La característica de un Fernández que nunca había construido poder propio y siempre había trabajado para otros jugó en contra. Parado como vértice de la alianza oficialista, mantuvo la mayor parte de sus viejos criterios. Armó un gabinete para otro país, decidió concentrar la mayor parte de las decisiones y prefirió no delegar: por autosuficiencia, porque temía falta de lealtad o porque, en el fondo, no tenía la confianza necesaria en sus elegidos. Esa sobreexposición lo llevó a descuidar el uso de su propia palabra, la base de autoridad para un político que accedió al lugar más alto gracias a una transfusión de votos y tenía en el archivo a su más implacable detractor.

Resaca de su rol como jefe de Gabinete y operador, Fernández apuesta demasiadas veces a que decir es al menos tan importante como hacer y dedica horas interminables a charlar con periodistas, en público y en privado. Se trata de un contraste fulminante con el uso de la palabra cargado de voltaje que hace su vicepresidenta, en cuentagotas y en circunstancias importantes en las que siempre genera un estruendo que sacude a la política, al poder y a gran parte de la sociedad. Pura paradoja, ese abuso de la oratoria llevó al presidente a quedarse sin discurso en momentos fundamentales, como cuando los muertos y los contagios llegaron a su mayor nivel, el botón rojo se demostró una fantasía y él mismo no logró estar a la altura de lo que había predicado. De tanto hablar, puede quedar disfónico en una sociedad que precisa orientación en medio del ruido.

Uno de sus ministros, que lo conoce desde hace tiempo, lo definió a su manera en una conversación privada. Alberto tiene un déficit que en medio de una crisis se advierte con nitidez: le cuesta sostener las posiciones rotundas que él mismo busca asumir. Cae entonces, de manera recurrente, en el intento de quedar bien con casi todos, lo que genera el efecto opuesto y lleva a muchos a preguntarse, dentro del propio oficialismo, cuál es el verdadero Alberto.

En política, su misión y activo principal pasa por conducir el FDT sin resignar el valor de la unidad; Fernández decidió vetar la construcción del albertismo, en lo que para algunos constituyó una confesión abierta de su imposibilidad, y quedó como una figura institucional, en el marco de una coalición en la que se impusieron las estructuras consolidadas de La Cámpora, los intendentes, los movimientos sociales y el massismo. Según la jefatura de Gabinete de Santiago Cafiero, el objetivo fundamental es preservar el “todismo” y demostrar que el aprendizaje de la confluencia no tiene vuelta atrás. Como si Alberto no tuviera más ambición que la de ser el nombre de una transición, una excepcionalidad que no se vale de la ventana de oportunidad única que lo puso donde está, y se resignara a cumplir el papel de vehículo para un peronismo que no resolvió sus diferencias internas y solo las puso en segundo plano, ante el espanto que Macri provocó tanto en su auge como en su decadencia.

La decisión de no edificar poder propio fue una de las tantas características que lo mostraron como el opuesto de aquel Kirchner que tanto le gustaba invocar. El expresidente no solo era el más rápido en el terreno de la táctica y buscaba siempre concentrar la iniciativa. En paralelo, era un incansable constructor y diseñaba planes de lo más ambiciosos a largo plazo. Aun cuando en algún momento también su ensayo empezó a quedarse sin condiciones favorables desde el punto de vista económico y todavía se lo critica por no haber aprovechado al máximo el ciclo alcista de los commodities, Kirchner vivió hasta el final para la política, en un doble tiempo en el que mientras gobernaba el minuto a minuto de las decisiones en medio de la fragilidad, pensaba cómo hacer para quedarse en el poder durante veinte años. Producto de la crisis que le toca administrar y del rol que decide desempeñar, Fernández apareció casi siempre como un presidente gobernado por las restricciones, que –por limitaciones propias o condicionamientos ajenos–hace política sin horizonte, se distrae muchas veces en cuestiones secundarias y corre el riesgo de ver consumida su cuota de poder.

☛ Título El peronismo de Cristina

☛ Autor Diego Genoud

☛ Editorial Siglo XXI Editores

Datos sobre el autor

Periodista, escribe en el DiarioAR y Letra P.

Trabajó con Jorge Lanata, en la revista TXT; Página/12, PERFIL, Crítica, Noticias, Crisis, Noticias, BingBang! News y fue columnista en Plan M, programa televisivo de Canal 26. Colaboró en Brando, Ámbito Financiero y el suplemento Enfoques de La Nación.

Escribió Massa, la biografía no autorizada.