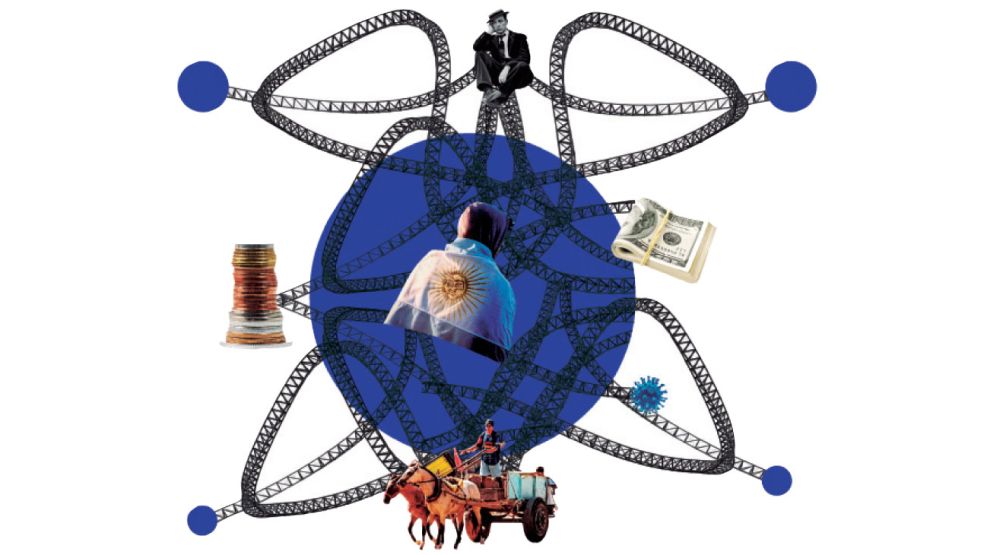

La pandemia ilumina de manera brutal algunos de los problemas estructurales del país y nos permite ver más allá del árbol del dólar, el canje de deuda y el déficit fiscal para concentrarnos en el bosque: un Estado sin capacidad de acción y una sociedad excluyente que ningún plan macroeconómico será capaz de cuadrar sin modificaciones profundas.

Sería un error pensar que nuestras crisis económicas son solo de raíz económica. La corrida y el default son síntomas de una sociedad desbalanceada que, con la pandemia, profundizó su sesgo de economía de guerra por sobre la ilusión de un desarrollismo de Plan Marshall imposible de financiar. En el límite, llegamos al punto de querer fondear el consumo con impuestos al capital físico y al ahorro prestado a empresas y gobierno, comiéndonos nuestra base productiva y tributaria como un Saturno alucinado. Si sumamos a esto una visión maniquea del Estado –en términos de ricos versus pobres, de herederos versus marginados– y el desencanto con la visión alternativa, a la que ya le dedicamos el primer capítulo, es probable que la herencia de la pospandemia sea, además de una crisis financiera mal curada, una renovada polarización sin opciones positivas con una ciudadanía desalentada abrazada al Estado repartidor. Si la desilusión de Cambiemos nos hizo retroceder cinco años, la pandemia, con su falta de éxitos y su creciente deuda interna, nos deja al borde de una fría guerra civil.

Contra esto es poco lo que puede hacer la economía. No hay escenario viable sin un cambio cultural que nos devuelva las aspiraciones de desarrollo centradas en la inclusión laboral y la movilidad social, al imaginario, hoy deshilachado y raquítico, de una sociedad de clase media.

La sostenibilidad está en el ojo de quien mira

Nuestro año pandémico no empezó con un virus sino con una herencia no distribuida de casi dos años de corrida cambiaria y recesión y de una crisis de deuda en suspensión que condicionó todas las decisiones -empezando por el Presupuesto de 2020, nunca aprobado– hasta que las decisiones pasaron a estar condicionadas por el covid-19. El acuerdo con los acreedores llevó más tiempo de lo esperado, pero se resolvió a mediados de año con quitas razonables cercanas a las originalmente proyectadas y a tiempo para esquivar un nuevo golpe a una economía ya dañada por la cuarentena. El canje redujo los pagos de la deuda en aproximadamente un 27% y ganó tiempo creando una ventana de tres años para comenzar a abordar los obstáculos estructurales detrás del estancamiento del producto y los desequilibrios fiscales, sin lo cual ningún alivio de la deuda o ajuste fiscal será nunca suficiente. Digámoslo más claro: si en 2023 la economía del país sigue sin crecer y el balance fiscal sigue siendo negativo (como en los últimos diez años), los costos de refinanciación no caerán y entraremos en una nueva crisis de deuda y reestructuración.

¿No es sostenible el acuerdo de la deuda? “Sostenibilidad” ha sido una palabra disputada en la muy debatida negociación de la deuda, quizás porque el concepto es el resultado de la combinación de dinámicas circulares y equilibrios múltiples. No entraremos en detalle; no es central a este libro. Digamos simplemente que una deuda perfectamente sostenible con un costo de refinanciación (la tasa de interés que paga el Tesoro Nacional para emitir nueva deuda) del 2% anual podría volverse explosiva si ese mismo costo es 7%. De ahí que, si los ahorristas/inversores financieros creen que un país es sostenible, demandarán una tasa baja que reduce el riesgo de default -e impulsa el crecimiento y los ingresos y reduce el gasto social y el déficit fiscal-, validando las expectativas de sostenibilidad. Y viceversa.

Si ambas situaciones -la sostenible a tasas bajas, la insostenible a tasas altas- son profecías autocumplidas y equilibrios posibles, ¿cómo hacemos para pasar de una a la otra? Hay varias condiciones de contexto que colaboran: por ejemplo, estar en Europa, emitir en euros garantizados por el solvente Banco Central Europeo. Hay condiciones que perjudican: por ejemplo, emitir en moneda extranjera. Existen también muchos aspectos socioeconómicos y políticos de un país que pueden sacarlo del mal equilibrio, o hundirlo más en él. Pero una cosa es segura: para acceder al equilibrio bueno se necesita un tiempo, y un esfuerzo consistente en el tiempo, para resolver los hándicaps de larga data (estructurales) que hacen que un país se perciba como inherentemente insostenible a los ojos de un inversor.

Ya mencionamos los dos obstáculos macroeconómicos fundamentales de la Argentina: exportaciones insuficientes y una moneda en la que nadie quiere ahorrar. Basta reiterar que, sin nuevas exportaciones ni un mercado de capitales en pesos (indexados al IPC, dada la campaña de destrucción que sufrió el peso en las últimas décadas) para amortiguar la inmanejable volatilidad cambiaria, el país simplemente no podrá crecer al ritmo necesario para evitar un nuevo colapso financiero. La nostalgia por la sustitución de importaciones y la recurrencia del cepo en la memoria nacional no ayudan a aliviar estos obstáculos, y el financiamiento monetario del déficit pandémico para mitigar el impacto de una larga y económicamente ruinosa cuarentena alimenta las expectativas de inflación y devaluación. Sin embargo, desde el punto de vista de este libro, lo que me interesa remarcar es que no todos los problemas de Argentina son de naturaleza macrofinanciera. De hecho, la “tesis” principal de este capítulo final es que en la raíz de nuestros problemas financieros encontramos una dualidad social cada vez más profunda que explica no solo la pobreza y la desigualdad persistentes, sino también el ingreso estancado y volátil, y los límites, postergaciones y vagabundeos políticos que impiden que el país salga de su trampa de los ingresos medios.

No tengo una teoría que demuestre esta tesis, ni siquiera un esquema que englobe y ordene todas sus partes, lo que merecería un libro separado (que tal vez algún día llegue). Pero hay indicios de que el debate del desarrollo en la Argentina -y uno de los aspectos pasados por alto en el libro original, y uno de los elementos detrás del fracaso del gobierno de Cambiemos- tiene que ver con esta dualidad que se alinea imperfectamente con la polarización política y que termina condicionando a gobiernos a ambos lados de la grieta.

Pero vayamos por partes.

Cosas que aprendimos en la crisis

Puede que sea demasiado pronto para evaluar la profundidad del legado real, pero es el momento adecuado para pensar en opciones para atenuarlo, en particular con respecto a dos fragilidades de larga data que la pandemia dejó expuestas.

La primera es la debilidad crónica de las capacidades estatales. No fue la falta de recursos fiscales lo que provocó el aumento de la cifra de muertos, sino una planificación insuficiente y obstáculos en la provisión de apoyo gubernamental. Es difícil justificar que, a siete meses del inicio de la cuarentena, haya clases y actividades todavía suspendidas por problemas logísticos no resueltos. Solo podemos imaginar las implicaciones de estas debilidades una vez que las vacunas estén disponibles: el desafío puede no ser la disponibilidad de la vacuna, sino el ritmo al que la población se inmunice efectivamente. La capacidad estatal no es solo operativa -hospitales sin recursos, problemas de registro, capacidad de testeo y rastreo- o logística -falta de oferta de transporte, lentitud en la elaboración de los protocolos por actividad-, también es política. Las clases y los vuelos de la línea aérea nacional son dos buenos ejemplos donde la resistencia “exitosa” de sindicatos de trabajadores públicos se combinó con la debilidad política del Gobierno para inducir una salida consensuada.

El caso de la educación es ilustrativo de algunos de los mecanismos en juego en nuestra trampa del desarrollo: un país que se hunde en la pobreza pero que, con escasas excepciones, acepta pasivamente dejar sin clases a sus hijos. A sabiendas de que con esto se genera un déficit educativo varias veces regresivo: los pobres son los que menos conectividad tienen, van a las escuelas con menores recursos y peor oferta digital, tienen más propensión a abandonar sus estudios y menos capital cultural en el hogar para compensar las falencias de la educación remota improvisada en la cuarentena. Como sugerimos más arriba, tal vez haya en la educación un problema de agencia -ese concepto que usamos los economistas para definir situaciones donde quien decide no es el afectado por la decisión-. El cierre de escuelas no genera marchas ni decide elecciones a pesar de que la pobreza estructural, la falta de movilidad social, la desigualdad de ingresos, el déficit fiscal y las crisis económicas (que generan más pobreza estructural etc.) dependen crucialmente de nuestro éxito o fracaso educativo. En las campañas, los chicos están en la foto, pero no votan (... ).

De la protección social a la movilidad social

No hay políticas sociales sustentables sin políticas laborales activas. Esto puede sonar trivial o trivialmente genérico, así que démosle a la idea un contenido más específico.

En la Argentina, así como en otras economías latinoamericanas, la pandemia desencadenó en un contexto de escasez un debate típicamente asociado a un contexto de bonanza: la renta básica universal (RBU) que pocos países en desarrollo, y mucho menos la Argentina, están en condiciones de solventar. Lo que comenzó a mediados de 2020 como un debate ambicioso se redujo rápidamente a una retórica de la reducción de las medidas excepcionales de gasto social implementadas para mitigar el colapso de los ingresos y el consumo durante la cuarentena -en particular, del IFE que en mayo fue recibido por aproximadamente 9 millones de desempleados o trabajadores precarios-.

Siendo realistas, un esquema de “ingreso básico” de bajo presupuesto podría apuntar a una transferencia por un monto equivalente a la línea de indigencia para los mayores de 18 años que no reciben otros ingresos, a fin de eliminar la pobreza extrema. Dos aspectos cruciales para el éxito de un programa de este tipo serían la consolidación de programas duplicados para generar ahorros sin los cuales el piso de ingresos sería fiscalmente inviable, y un criterio de elegibilidad cualitativo (para tomar en cuenta los ingresos informales) y transparente (para eliminar intermediarios, como en la AUH). Pero un piso de ingresos, esencial para hogares indigentes, está lejos de ser una solución: en el mejor de los casos, consolida la pobreza estructural y la dependencia del sector público y la sociedad dual; en el peor de los casos, empuja el equilibrio 20/80 cuesta abajo. Apostar a una economía popular que, subsidio de por medio, genere sus propias actividades y ocupaciones en paralelo con la economía tradicional formal es ilusorio.

No hay política de desarrollo social viable sin inclusión laboral. Simplificando, en la actividad privada tenemos tres universos laborales con dinámicas y actores distintos. Uno de asalariados privados de calificación y productividad media y alta, que aporta al fisco y goza de derechos laborales adquiridos a lo largo de décadas. Un universo en el margen, que entra y sale de la formalidad y pasa mucho tiempo en la intemperie de la precarización: la mayoría de los cuentapropistas e informales de calificación media y baja. Y el universo de la economía social, solapado al anterior, heterogéneo, subempleado y subcalificado, dependiente del apoyo estatal.

Para que la asistencia social se convierta en movilidad social, debe estar acompañada o incluso condicionada por programas de formación cuidadosamente calibrados al perfil de sus beneficiarios, atendiendo a estos tres universos de trabajadores con herramientas específicas. Todo esto en el marco de políticas laborales que fomenten la creación de nuevos empleos.

Una agencia que proyecte demandas de habilidades en consulta con empleadores y expertos privados, certifique a las instituciones, los programas y las habilidades adquiridas por los trabajadores y compile digitalmente el historial de capacitación de los trabajadores (como ya lo hace la Uocra, el sindicato de la construcción) es posiblemente la estrategia de desarrollo menos glamorosa y más efectiva para combatir las consecuencias sociales de la pandemia y la espiral descendente de la sociedad 20/80. Además, ¡es económico!

Requiere una reasignación eficiente del presupuesto actual para la formación profesional y ofrece un vehículo ideal para que el sector privado demuestre su compromiso social, contribuyendo financieramente y, lo que es más importante, con puestos de formación, formadores y expertos en recursos humanos.

A esta altura, el lector se preguntará, no sin razón: ¿es suficiente con la formación? No. ¿Hasta qué punto la oferta calificada crea su propia demanda? En rigor, no lo sabemos: como ya mencionamos, no hay datos para medir la calidad de la educación en la Argentina, menos aún la de la formación laboral -por eso es esencial que cualquier instituto laboral a crearse junte la evidencia necesaria para evaluar su impacto en el acceso y la remuneración del trabajo-.

Pero la impresión general es que desde el punto de vista del acceso al trabajo deja mucho que desear. En parte, esto se debe a cierta creencia entre los educadores de que educar para el trabajo no es otra cosa que producir mano de obra barata para las empresas, algo así como: “preferimos no tener un trabajo estable (y arañar la pobreza y depender del Estado distribuidor) a ser explotados por el capitalismo”.

Otros países lo han hecho, y han encontrado que la formación ayuda siempre y cuando la economía acompañe. La inclusión laboral es una política a varias bandas que excede el alcance de este capítulo de cierre, pero que nos recuerda que la política es compleja en un sentido muy específico: es “lexicográfica”. No hay balas de plata, no sirve hacer una sola cosa y olvidarse del resto. (Si alguien te propone un par de acciones para crear empleo y promover el crecimiento inclusivo y todo te resulta claro y transparente, es probable que te esté engañando.)

Pobrismo y polarización

Sería un error decir que el pobrismo -tema que merecería todo un libro- es un problema nuevo en la Argentina -o en América Latina-. Hay quienes lo relacionan con un trasfondo cultural (¿religioso?) hispano o con el antiimperialismo latinoamericanista de Carlos Rangel -según el buen revolucionario de Rangel, el rico sería al pobre como el imperialismo “yanqui” al subdesarrollo-.

En el contexto de este libro, el pobrismo adquiere su singularidad no por lo novedoso, sino porque la pandemia, la gran aceleradora, lo fortalece y engorda. La urgencia y la necesidad suelen generar respuestas cooperativas donde los actores juntan recursos y esfuerzos (pensemos en los colonos fundadores de los Estados Unidos o de Nueva Zelanda) y respuestas no cooperativas donde los actores fugan o se enfrentan por los recursos (pensemos en las fantasías maltusianas de la devastada isla de Pascua, o en las revoluciones fallidas en África o Haití). Sin llegar a extremos que pertenecen a otro tiempo y lugar, algunas de las respuestas incipientes a esta crisis larga y de final incierto insinúan un pobrismo económico que aspira a distribuir para consumo parte del capital productivo necesario para revertir el empobrecimiento, condenándonos a una suerte de pobreza inclusiva que se agota en sí misma.

Los ejemplos locales son diversos, pero siguen un patrón común: la antimeritocracia del desmerecimiento (nadie se merece lo que tiene, ya sea un empresario o la Ciudad de Buenos Aires) es consistente con la premisa de guerra de repartir lo que hay entre los que estamos. La misma premisa está presente en el concepto de tasa de ganancia justa que esgrimen hace años algunos economistas kirchneristas, por encima de la cual el Estado debería gravar y distribuir. O el énfasis en los impuestos patrimoniales que gravan el capital productivo o incluso el que fue tomado prestado –y recientemente defaulteado– por el propio Gobierno. Si tomamos en cuenta que el stock de capital -especialmente el asociado a la economía del conocimiento- es cada vez más móvil, el pobrismo tributario no solo se consume una parte de los medios de producción, sino que ahuyenta al resto a otros países.

En jerga económica, descapitaliza al país -a la manera del Logan del remisero o de las tarifas congeladas del kirchnerismo, que ahora regresan-.

El pobrismo es el perfecto reverso de la meritocracia libertaria, objetivista, que dice que todo lo que tenemos nos lo merecemos porque fue sobre la base de nuestro esfuerzo individual -un postulado que se pelea con la evidencia, por ejemplo, sobre los alcances y limitaciones de la educación, o la insuficiente movilidad social-. La discusión moral sobre equidad y justicia (fairness), que refleja y complementa el debate económico, igualmente controversial, sobre distribución y crecimiento, se da mejor a mitad de camino de estos dos extremos.

Para el pobrismo, la riqueza material se asocia con algún pecado: “Nadie se hace rico trabajando”; la pobreza, en cambio, es señal de inocencia. Confunde, de este modo, al pobre como individuo y a la pobreza como problema social: el pobre particular no es bueno ni malo, ya que la pobreza es una situación que no define la virtud individual. El pobre es víctima de su pobreza -en rigor, del fracaso de la sociedad para encontrar maneras de incluirlo- y no ve la hora de dejarla atrás; la política pública, más que abrazar al pobre como exhibición de sensibilidad social, debe darle las herramientas para dejar de serlo.

El pobrismo antimeritocrático es particularmente nocivo en un país donde abundan el acomodo y la corrupción que, según estudios recientes, suelen ser “contagiosos”: ¿para qué estudiar o esmerarme si al final el que gana lo hace siempre por izquierda? Si en la Argentina tenemos que poner a la gente a estudiar y trabajar, la matriz pobrista compite con esa motivación y anula la aspiración de progreso social, la ilusión de salir de la pobreza. En última instancia, reniega de la sociedad de clase media como visión y modelo.

El esfuerzo (el mérito) y la política pública (educación, salud, conectividad física y virtual) se complementan. En la Argentina –y en gran parte del mundo– hay poca movilidad social no porque el mérito no pague, sino por el fracaso de la política pública que debería potenciarlo. Culpar al esfuerzo es una suerte de capitulación del Estado de bienestar. Hay una diferencia entre igualar oportunidades (ex ante) y compensar diferencias (ex post). Lo primero genera progreso social y crecimiento inclusivo; lo segundo, un gasto continuo y pobreza inclusiva. Hoy son los dos necesarios, pero solo lo primero es sustentable.

El pobrismo también representa una nueva dimensión de la polarización. Si insisto con este punto es porque la complejidad política de las soluciones requiere consensos –entendiendo por consenso una negociación política en la que las partes ceden parcialmente en pos del todo–. El fracaso de Cambiemos –porque reformó poco y no logró la adherencia de esas pocas reformas– se debe en parte a esta falta de consensos. En la Argentina se milita todo, aun las cosas obvias en las que deberíamos estar todos de acuerdo. La pandemia solo hizo más tragicómica esta militancia: no testeo versus testeo, cuarentena versus distanciamiento, la autoridad de los científicos y la calidad de las estadísticas sanitarias, ¡hasta el regreso de los chicos a clase! Aun teniendo clara –y habiendo hecho pública– mi posición en varios de estos puntos, no puedo dejar de notar que la salida del país implica acercar apoyos del bando contrario. (De nuevo: los consensos no son coincidencias sino acuerdos, negociaciones, incluso debates intensos, pero con reglas claras aceptadas por todos.)

☛ Título Dinosaurios & marmotas

☛ Autor Eduardo Levy Yeyati

☛ Editorial Capital Intelectual

Datos sobre el autor

Eduardo Levy Yeyati es profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella y decano de la Escuela de Gobierno desde marzo de 2017.

Es fundador y director académico del Centro de Políticas Basada en la Evidencia (CEPE-Di Tella), investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de la Argentina.

Fue asesor part-time de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Argentina y director del Banco de Crédito de Inversión y Comercio.