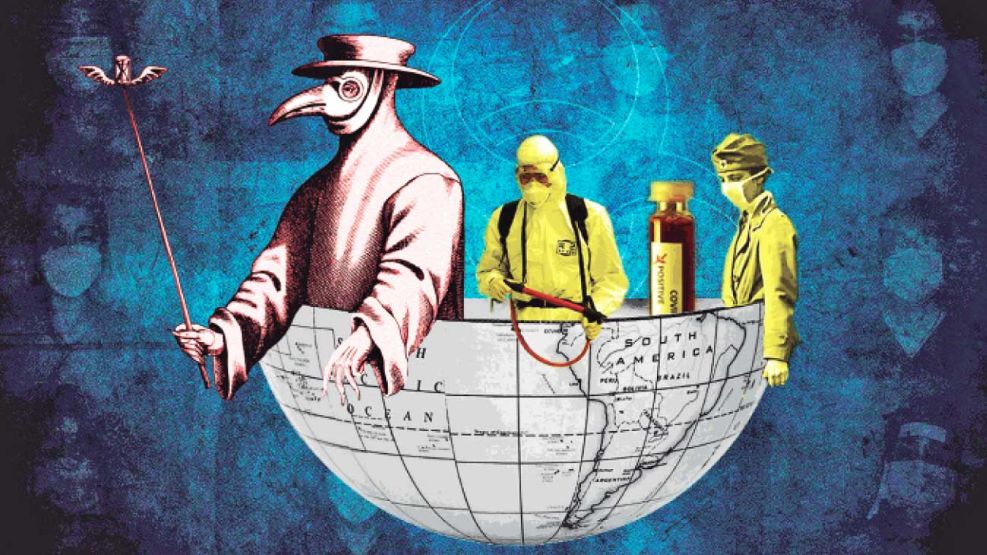

Las epidemias suelen estar acompañadas de un compendio de escritos y obras de arte en referencia a ellas, con descripciones similares de la crisis y metáforas semejantes que resumen el colapso social que ellas provocan. Así, desde los escritos de Tucídides sobre la epidemia en Atenas del siglo IV a.C., hasta el Diario del año de la peste, de Daniel Defoe (que reconstruye la epidemia de peste bubónica de Londres en 1665), se repiten imágenes y situaciones: la imposibilidad de enterrar los cadáveres, que yacen tirados en la vía pública; el terror y el pánico de la comunidad, que huye despavorida hacia las afueras de la ciudad; la relajación de todos los vínculos morales y de civilidad, que da lugar a robos, saqueos, avaricia, alcoholismo y suicidio. Muchas de estas imágenes, que muestran el fin de la sociedad tal cual existía hasta entonces, aparecieron durante las epidemias que atacaron Buenos Aires.

Todo un conjunto de representaciones brotó en diferentes registros, con el objetivo no solo de narrar la crisis sino, y sobre todo, de otorgar sentido al evento, transitar el período crítico.

La presencia de figuras, elementos, acciones y descripciones que se han venido repitiendo por siglos ha llevado a que algunos autores encontraran una forma de narrar lo acontecido que es compartida por nuestra cultura occidental. Charles Rosenberg propuso pensar dicha narración con un modelo “dramatúrgico”, es decir, como si estuviéramos viendo una pieza teatral, dividida en cuatro actos. En el primero, la comunidad que comienza a tener casos de la enfermedad se muestra reticente a aceptarlos; no aparecen medidas o movilizaciones hasta que las muertes masivas hacen imposible ocultar lo que está aconteciendo. Una vez que la epidemia es aceptada, comienzan a crecer los temores de un colapso social, y se producen huidas masivas a las afueras de la ciudad. En el segundo acto, el motivo principal es el manejo de lo intempestivo, caótico y letal de la epidemia. Así, surgen explicaciones para esclarecer sus causas y también por qué algunos enferman y otros no. El argumento más repetido es el religioso (la epidemia como un castigo divino), pero desde el siglo XVIII cobra fuerza un modelo explicativo que excede lo espiritual. Ambos, sin embargo, comparten la particularidad de ser modelos con fuertes connotaciones morales, donde la voluntad de los individuos, la responsabilidad hacia la comunidad y un comportamiento que predispone al contagio constituyen un marco explicativo central.

En el tercer acto se despliegan las medidas para combatir el flagelo. Si en el segundo acto el foco estaba puesto en entender la epidemia, en el tercer acto estará en cómo terminarla. Así aparecen medidas públicas y rituales colectivos e individuales que buscan acabar con ella. Por último, el acto final está marcado por las reflexiones que se suscitan una vez terminada la epidemia. Su fin abre un epílogo, siempre en clave moral, que mira en retrospectiva cómo la comunidad enfrentó la crisis. Este modelo nos permite pensar en una estructura narrativa (visual, oral y escrita) que proporciona sentido a una de las experiencias más traumáticas que individuos y comunidades puedan atravesar. Así como la guerra u otras catástrofes naturales, las epidemias necesitan dotarse de una lógica que no solo explique cuáles fueron las causas que la desataron, sino que le otorgue sentido a la propia experiencia de la muerte masiva. Como menciona Sergio Visacovsky, quienes viven un estado crítico son conscientes de que algo se ha perdido, que diferentes modos de padecimiento han irrumpido y que se ha producido una discontinuidad con el pasado, que a su vez condicionará el futuro inmediato. Así, este guion cultural no solo sirve para entender las epidemias sino que conecta ese hecho con la historia de la sociedad en que acontece. También nos interesa recuperar los aportes de Colin Jones, sobre todo su noción de “visión distópica” surgida durante las pestes. Jones afirma que los vínculos y convenciones sociales que constituyen la vida cotidiana se tensionan y quiebran en estos eventos. Sin embargo, dentro de epidemias y representaciones de esta visión pesimista, en que nos hallamos solos y desprotegidos frente al enemigo invisible de la peste, está incorporada la fórmula para volver a la normalidad a través de actos de propiciación religiosos, control individual de comportamientos y excesos, y vigilancia colectiva. El autor también menciona que las epidemias, al igual que el carnaval, tienen una función regenerativa, ya que al volver al estado de normalidad luego de la crisis, se vive una suerte de nuevo comienzo. La aparición de algunas figuras emblemáticas, la forma en que se describen cuerpos y escenas y el propio ritmo que tiene la narración de la epidemia constituyen elementos que brindan la posibilidad de encauzar un acontecimiento traumático y, sobre todo, que enlazan esa experiencia con otras: “normalizan” la crisis al ponerla en comparación con otras semejantes.

Actitudes, espacios y actores durante las epidemias

Los periódicos constituyen un soporte material privilegiado para el análisis de las epidemias. En ellos circularon notas científicas, discursos políticos, plegarias, rumores, métodos preventivos y escritos de humor. Las diversas notas aparecen mezcladas, yuxtapuestas, abigarradas en las apenas dos o tres hojas que solían tener los diarios de la época. Por varios motivos, sería erróneo separar esa experiencia de lectura en distintas categorías, discriminando el análisis exclusivo de notas políticas, notas de humor, científicas o económicas. En primer lugar, las noticias médicas no deberían separarse de otras similares. Es cierto que los saberes de estos expertos fueron difundidos en los periódicos, y que diariamente se publicaban cartas, discusiones extraídas de las revistas especializadas (sobre todo de la Revista Médico-Quirúrgica), compilaciones de estudios de otros países y notas específicas enviadas por médicos y otros especialistas de la ciudad.

Sin embargo, este conjunto de producciones profesionales convivía con todo un repertorio de formas alternativas de curar: era usual hallar ofertas de remedios y métodos curativos alternativos, así como un conjunto heterogéneo de teorías sobre el contagio y difusiónr en las grandes pestes y epidemias. Hemos mencionado que los médicos diplomados tenían serios problemas para conseguir que se siguieran sus advertencias, debido a que competían con otros especialistas en el arte de curar (curanderos, herboristas, matronas). Esto es evidente en la prensa cuando los propios redactores de las noticias sugieren recomendaciones que, en la mayoría de los casos, eran contrarias a lo que dictaban los diplomados, así como una oferta diversa y amplia de remedios y tratamientos curativos. En segundo lugar, los espacios de sociabilidad de la ciudad vinculados al mundo de la lectura eran amplios y poliformes, excediendo el campo de la cultura letrada. Los periódicos circulaban en fondas, bodegones, cafés, incluso en la vía pública, lo que llevaba a comentarios y reapropiaciones de lo leído. Es decir, su uso y circulación no eran patrimonio de los grupos más encumbrados, y así lo entendían los redactores, que, si bien destinaban espacios para una lectura más acorde a los cánones estéticos de estos sectores, también buscaban informar al lector trabajador, poco instruido sobre política internacional, comercio exterior, Alejandro Dumas o Edgar Allan Poe.

En otras palabras, creemos que la prensa reflejó la forma en que la sociedad porteña representaba las diversas experiencias de la crisis. En las páginas de los periódicos, y también en los discursos de los porteños, no aparecieron elementos puramente “científicos” separados de otros “populares” o “folclóricos”. Tampoco existió una única forma de referirse a la epidemia: un relato de humor o una sátira, al mismo tiempo que bromeaban sobre ella, articulaban una crítica política y expresaban nociones sobre la salud y la enfermedad. Por tanto, si bien la prensa publicó consejos y dio voz a formas de combatir la enfermedad asociados a los círculos médicos y las autoridades municipales, la producción y circulación de estos saberes científicos no fueron patrimonio de esos sectores.

Siguiendo estas premisas, analizaremos tres elementos que aparecieron en todos los periódicos durante las epidemias entre 1867 y 1871. En primer lugar, nos referiremos al dilema que muchos habitantes debieron enfrentar, toda vez que las nociones de honor y honorabilidad chocaban con las formas más habituales de enfrentar una crisis de esa naturaleza. En segundo lugar, examinaremos los textos que construyeron espacios de la ciudad (zonas, calles, áreas) así como un tiempo de la peste (una temporalidad, una forma de vivir el tiempo durante las epidemias). Por último, atenderemos a las escenas descarnadas y trágicas de la catástrofe, otro aspecto presente en todas las formas de expresión que se encontraban en los periódicos.

Asustados, cobardes

y temerarios: reaccionesç frente al miedo

Las epidemias aúnan dos de los miedos colectivos más antiguos: el miedo a la enfermedad y a la muerte. En un sentido convencional, el miedo puede entenderse como una perturbación emocional angustiosa del estado de ánimo ante algún riesgo o daño posible, ya sea real o imaginario. Esta modificación del comportamiento ha sido revisada desde diversos enfoques como la psicología, la filosofía y las ciencias sociales, produciendo un corpus extenso y variado de teorías y enfoques. Sin descuidar aportes de otras disciplinas, tomaremos conceptos y reflexiones de lo que se ha denominado historia de las emociones. Esta corriente historiográfica propone pensar las emociones como resultado de la interacción social, y se separa así de los estudios que destacan los elementos biológicos o psicológicos de su constitución. Así, el significado de las emociones se encuentra vinculado al contexto sociohistórico que las regula desde una normativa moral construida en esa interacción.

Al contrario de lo que proponen las lecturas universalistas de la emoción, que enfatizan los cambios fisiológicos, autores como David Le Breton sostienen que las emociones se adquieren en el proceso de socialización y están modeladas por la cultura. El sujeto tiene un papel activo y está compelido a una negociación permanente entre el lenguaje afectivo y el margen de acción que se le reconoce. Las emociones están ligadas a las convenciones morales y son en definitiva el resultado de una interpretación. Como señala Clifford Geertz, nuestras ideas, valores, actos y hasta nuestras emociones son productos culturales, elaborados a partir de las tendencias, facultades y disposiciones con que nacimos, pero que van más allá de esa forma originaria. La llegada de enfermedades consideradas letales, la proliferación de los casos y la creciente alarma de la sociedad configuran un escenario que adquiere un crescendo de terror y pánico. En Buenos Aires, al igual que en otras partes, una de las reacciones principales de la población consistió en marcharse de los lugares considerados insalubres y, ante el aumento de casos, se produjo una huida hacia los pueblos cercanos.

En este apartado intentaremos dilucidar las relaciones de la sociedad porteña con el miedo, entendiéndolo como una categoría social compartida. Fundamentalmente a través del humor, los relatos más descarnados sobre la epidemia y las notas científicas, es posible recuperar un conjunto de representaciones sobre el miedo que se conectan con el honor, la enfermedad, la salud y la caridad.

Mirando a contrapelo los supuestos que sostienen la broma, el humor nos permite acceder a muchos de los valores y temas que circularon durante la epidemia. En un momento de tanta muerte y violencia, los periódicos abundan en chistes, anécdotas y situaciones diversas con un tono tragicómico que alude, entre otras cuestiones, al miedo y la cobardía. Si bien ciertas formas y tópicos nunca aparecen (por ejemplo, no se hacen chistes obscenos u hostiles), la presencia de este tipo de humor sobre la muerte, la cobardía y la enfermedad durante una epidemia invita a analizar su contenido.

Así, por ejemplo, existía un amplio repertorio de temores –por ejemplo, a ser enterrado vivo o a ser abandonado por los familiares–, pero uno de los que más se repiten en clave de broma alude a la muerte asociada al contagio. Hemos visto que los síntomas de ambas enfermedades eran muy violentos y transformaban y degradaban los cuerpos en pocos días, incluso en el caso del cólera, en algunas horas. El temor a morir repentinamente y en medio de una agonía dolorosa generaba un miedo profundo. Así, en su sección de comentarios y humor, el redactor del diario La Nación publicaba:

—Papá, ¿qué cosa es la fiebre amarilla?

—La fiebre amarilla es un hombre que se asusta, que se mete en la cama, que manda por el médico y que se muere.

Este mismo chiste fue publicado en el diario La República.

Asimismo, durante el cólera, periódicos como La Tribuna y El Nacional otorgaban a la epidemia un nuevo mote, el de julepis morbis, y –estableciendo un desglose de la propia entidad de la enfermedad–proponían medidas tanto para el cólera como para el julepis. Para prevenirse de este último se aconsejaba “conciencia tranquila y averiguar la verdad y no dar crédito a las estupideces que se dicen y a las falsas noticias que algunos timoratos hacen circular”. La Nación también atribuía muchas defunciones al miedo, diciendo que “el miedo es peor que la fiebre amarilla. Todas las muertes se cuelgan a esta y aquel se ríe con toda la boca de su impunidad”. Aparecía entonces un temor vinculado directamente con la muerte, con la imposibilidad de controlarla, con no poder enfrentar de la mejor manera la crisis. La expresión “muerto de miedo” cobraba, en estas circunstancias, un sentido literal. Esta particular forma de entender el miedo no era exclusiva de los redactores, pues en la disciplina médica también circulaban nociones similares. En líneas generales, dos conceptos generados por la medicina para explicar el origen y el contagio de enfermedades nos servirán para comprender la forma en que la sociedad entendía la epidemia. Llamaremos a la primera de ellas el desequilibrio de las emociones. Esta concepción poseía una presencia muy antigua en las nociones de salud y enfermedad, y puede pensarse como un elemento compartido por distintos sectores sociales. En este marco de sentidos compartidos, el cuerpo fue visto, metafóricamente, como un sistema de interacciones dinámicas con su entorno. La salud o la enfermedad eran vistas como el resultado de una interacción entre la constitución particular del sujeto y las circunstancias ambientales. Dos supuestos subsidiarios se siguen de esta concepción. El primero alude a que todas las partes del cuerpo se relacionan de manera inevitable; esto es, que las emociones afectan y modifican el cuerpo, y viceversa. Aquí reside la explicación sobre el desequilibrio de las emociones como una causa determinante: el odio, la tristeza y, sobre todo en tiempos de epidemia, el miedo eran factores que repercutían (a nivel “psicosomático” sería el término actual) en el organismo.

En segundo lugar, el cuerpo era visto como un sistema de ingresos-egresos (ingreso de alimentos, aire; egresos a través de sudoración, excreción), un sistema que necesariamente tenía que permanecer en equilibrio si el individuo buscaba mantenerse saludable. La conformación de un sistema de estas características estaba asociada con una concepción holística del cuerpo, ampliamente compartida tanto entre los círculos especializados como entre la población en general. La mención de medidas como cuarentenas, lazaretos y comisiones de salubridad era frecuente en los escritos, pero ese tipo de medidas formaba parte de otro temario de discusiones, ya que esa vigilancia correspondía a los organismos públicos. Las notas de la prensa recomendaban a los ciudadanos que, ante la imposibilidad de huir, moderaran todas sus actividades. Alimentación, bebidas, sexualidad, trabajo y descanso: todo debía ser mesurado. Al respecto, la Revista Médico-Quirúrgica recomendaba: “La fiebre amarilla existe ya en Buenos Aires […] pero tanto el huir como el quedar requieren que el hombre no se acuerde ni del cielo, ni del otro mundo, ni de lo que pueda acontecer a su familia si muere, ni de nada que pueda abatirse el alma. Es necesario no pensar más que en el momento. […] Conviene hacerse cargo de que se halla uno en frente de una pantera; hay que espiar su vista para tratar de evitar el salto con que amenaza nuestra existencia; si nos sorprende, se acabó nuestra historia; si pasó de lado, podemos clavarle la pica […] el que se acobarda es hombre al agua […] en épocas normales tal vez no sea tan censurable que el hombre sea tímido, gallina y hasta fanfarrón; pero cuando arrecia una tempestad, la cobardía y el alboroto son imperdonables”.

Juan Golfarini, médico que combatió la epidemia en una de las comisiones vecinales creadas a tal efecto en 1871, también publicó una nota en la prensa donde reducía la epidemia a un número acotado de casos (una “peste muy mansa” dirá), y recomendaba no alarmar a la población “pues no debe olvidarse que hay gente que se enferma y se muere de susto y nada más que de susto”.

Estas sugerencias diluyen fronteras entre lo emocional y lo físico, al ser los excesos (en este caso el miedo) un factor de contagio y propagación de la enfermedad. El diario La República bromeaba, en su apartado “Gacetilla”, sobre una historia en la cual el propio redactor del diario caía enfermo de fiebre amarilla y luego se curaba. Al finalizar su relato comentaba: “Ya sabes fiebre amarilla /que yo no te tengo miedo / y que me importa un comino / que mates a Juan o Pedro; / […] al rostro te arrojo el guante / y a luchar a muerte te reto. / […] Yo sé que tú en la batalla / de todo sacas provecho / y atacas al aprensivo / y más al que tiene miedo / y al que en comidas y cenas / comete, imprudente, excesos / […] Si admites mi desafío / condescendiendo a mis ruegos / te suplico que me mandes / un avisito al momento…/ (y me marcho a Ternan y no me ves más el pelo)”.

La idea del miedo como un elemento que incide en la propagación y contagio de la enfermedad se advierte en los estudios médicos. En la prensa, sin embargo, se le agregaban algunas modulaciones. Una de ellas es en la clave del honor. El control de las emociones es también una dialéctica de la honra, de la respetabilidad. Un lenguaje que se conoce y se debe practicar. Así, la enfermedad se personificaba, y al volverse un peligro latente se debía combatir no solo desinfectando las calles y evitando contagiarse, sino en un campo de batalla diferente: la templanza, el control del propio cuerpo. Estudios sobre el honor destacan que el contenido simbólico estaba depositado en el cuerpo, como vector de conductas y comportamientos que delatan las marcas de distinción social y de género. Así, la representación de un enfrentamiento cara a cara con la fiebre amarilla o el cólera entrecruza significados sobre la enfermedad, el honor y las diferentes concepciones de la corporalidad.

Otra de las modulaciones consistió en concebir la epidemia como un desafío moral. Se denunciaba abiertamente que algunos médicos y autoridades huían de la ciudad, o que los enfermos eran abandonados por sus propios familiares. Los periódicos fueron muy críticos con los funcionarios que dejaron sus puestos, como ocurrió con los miembros del Poder Judicial, e incluso el propio presidente Sarmiento fue duramente criticado durante 1871 por su decisión de trasladarse al pueblo de Mercedes.

La cuestión sobre el presidente se agravaba porque aún no se había zanjado el debate en torno a la residencia del Poder Ejecutivo Nacional, y este había quedado provisoriamente en la ciudad de Buenos Aires. La salida de Sarmiento de la ciudad, sin tomarse ninguna licencia de su cargo ni sancionar una medida oficial que le diera formalidad al hecho (como podría haber sido la mudanza completa de la función ejecutiva) generó fuertes críticas, sobre todo en La Nación, La República y La Tribuna. También los médicos iban a ser impugnados por esta falta a su compromiso profesional.

La Tribuna la emprendió contra un médico que “se apretó el gorro” y abandonó a sus pacientes, y comparaba este proceder con el de un soldado que desertaba al iniciarse una batalla. Para el redactor, ambos eran cobardes que deberían ser sometidos a un consejo de guerra. Durante la epidemia de cólera, uno de los casos más resonantes fue el del doctor José Lucena, removido de su cargo por abandonar la asistencia de enfermos. “El cólera no admite espera”, se afirmaba. “Muchos de los enfermos abandonados por el doctor Lucena han muerto por falta de cuidado inmediato […] y esto viene a hacer más odiosa la conducta observada”.

Además de la crítica a los profesionales y funcionarios, una de las escenas más repetidas –destinada a devenir un tópico al momento de describir lo peor de la crisis– será la de enfermos, agonizantes y muertos abandonados por sus propios familiares. Durante el cólera, los periódicos recuperaron experiencias tanto de la ciudad como de los distintos pueblos de la campaña, donde “las personas que son atacadas en el momento son abandonadas hasta por sus mismos deudos huyendo a las vecindades”.

En especial durante 1867 y 1868, la enfermedad se esparció por casi todos los pueblos de la campaña bonaerense. Ello hizo que la huida de los habitantes de la ciudad se replicara en los pueblos a los que arribaban, lo cual tuvo un efecto revulsivo, además de acrecentar las escenas de abandono. Durante la fiebre amarilla se produjeron escenas similares. El diario La República publicaba el 10 de marzo de 1871 una nota titulada “El deber de la caridad” en la cual denunciaba que la mortalidad sería menor si los atacados por la epidemia tuvieran la ayuda de sus deudos. Aquí el pánico y el terror jugaban en otra clave, no ya desencadenando la enfermedad, sino obstaculizando la ayuda a quien la necesitara. Así, se repetía una frase (“esposas que abandonaron a sus maridos”) muy presente en escritos posteriores, al enumerar la ruptura de vínculos de parentesco y consanguinidad: esposas que abandonaron a sus maridos, hijos que abandonaron a sus padres, no atreviéndose a darles una asistencia porque temían contagiarse y preferían dejar al deudo agonizar sin encontrar una mano que le pasara la medicina o cerrara sus ojos.

El artículo continuaba en tono crítico, y afirmaba que “abandonar al enfermo por miedo es algo más que una falta, es un crimen”. Pedía a los ciudadanos que no se escudaran en la indiferencia y el miedo, y que tampoco esperaran todo del “poder oficial”. “Cada habitante está en la obligación de hacer algo por los que sufren”, concluía. Al proponer un conjunto de comportamientos y valores para sobrellevar el conflicto, estas notas permiten entrever no solo cómo se vivió la epidemia, sino cómo se asumía que debería vivirse.

☛ Título: Morir en las grandes pestes

☛ Autor: Maximiliao Fiquepron

☛ Género: historia

☛ Editorial: Siglo XXI Editores

Datos sobre el autor

Maximiliano Fiquepron es historiador, doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde se desempeña como docente.

Su campo de estudio comprende los distintos aspectos socioculturales y políticos de las epidemias ocurridas en la Argentina en los siglos XIX y XX.

Colabora asiduamente en revistas nacionales e internacionales.