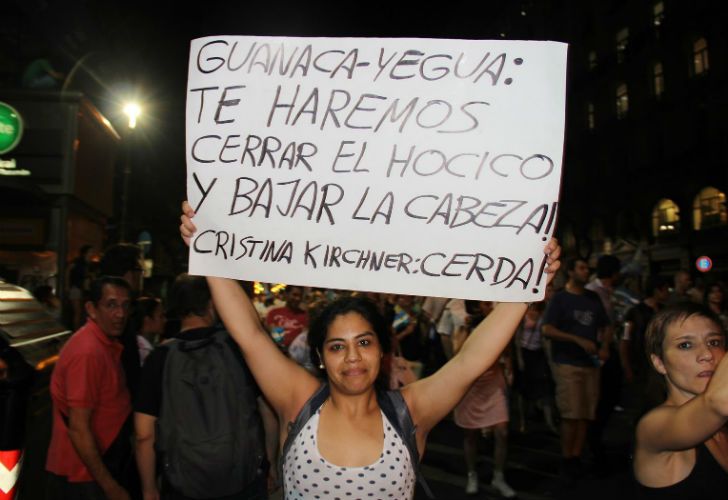

Se ha vuelto habitual usar expresiones como “polarización” o “grieta” para describir las actitudes con que los argentinos planteamos o debatimos los problemas de nuestro país. Es una situación que preocupa, porque discutir desde posiciones cerradas y antagónicas no contribuye a encontrar soluciones que deben ser comunes a todos. Más preocupante todavía es que, tras esas divisiones políticas o ideológicas, se ocultan otras más profundas que tienen que ver con líneas de fractura en nuestra sociedad.

Una inquietud legítima. La polarización y el antagonismo no son fenómenos novedosos en nuestra historia. Sin pretender detallar todos los casos, basta recordar las divisiones que recorren nuestro pasado, desde la de saavedristas y morenistas en nuestros orígenes como nación, hasta la de peronismo y antiperonismo, más cercana a nuestros tiempos. Demasiadas veces los argentinos nos hemos enfrentado, con altos costos para nuestra convivencia. Incluso, no han faltado ocasiones en las cuales, en vez de encarar los problemas con soluciones creativas, se pretendió trazar una barrera física entre un “ellos” y un “nosotros”, como la tristemente célebre y costosa Zanja de Alsina del territorio bonaerense.

Algunos sabios líderes argentinos, tras largos desencuentros, supieron sacar las conclusiones de nuestra historia historia, y en lugar de seguir cavando zanjas se dedicaron a construir puentes. Pienso, por ejemplo, en el abrazo histórico entre Perón y Balbín. Sin embargo, como si no fuésemos capaces de aprovechar esa lección de grandeza, nuevamente parecemos volver a las andadas.

Distintos analistas vienen expresando una legítima preocupación por la manera de interpretar, informar y debatir sobre nuestro presente. Las actitudes ante los problemas aparecen marcadas por la adhesión a una postura grupal predeterminada, cerrada a escuchar otros argumentos y predispuesta a descalificarlos de antemano. Nos mostramos divididos en parcialidades, cada una de las cuales se cree dueña de la verdad y rechaza, “por principio”, cualquier opinión que provenga de “afuera” del grupo propio. Sus integrantes, volcados hacia adentro, se abroquelan en sus creencias y las defienden como un dogma incuestionable: nucleados alrededor de un liderazgo que nadie puede poner en duda, tienen un comportamiento de clan, de tribu cerrada, que a la corta o a la larga actúa de manera poco democrática.

Esto no les gusta a los autoritarios

El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

Cuando una sociedad funciona así, la primera víctima es la política. Con los clanes o sectas no hay intercambio de ideas, ni debate, ni búsqueda de opiniones, mucho menos soluciones comunes.

Desde sus orígenes, en el ágora o plaza pública de las polis, los antiguos griegos descubrieron la política y la lógica para superar los enfrentamientos entre clanes, construyendo una comunidad capaz de integrarlos. En el ágora, los ciudadanos expresaban sus pensamientos propios, como hombres libres, y de todos ellos surgía la síntesis colectiva, a partir de quienes eran capaces de conducir. La conducción, conviene recordarlo, es el arte de guiar a los diferentes, a partir del debate y el convencimiento en un proyecto. En las sectas y en los clanes, no hay conducción, sino un sistema de obediencia, que excluye a los demás y cava una profunda divisoria en el terreno que debería ser común.

Como si no hubiésemos aprendido nada de nuestra historia, más de un dirigente recurre a la polarización y la fomenta, con la mirada puesta en los resultados que pueda lograr electoralmente. Es una herramienta que tanto unos como otros han esgrimido y esgrimen, en una actitud que, más allá de los distintos réditos que les otorgue, resulta de muy corto vuelo y, sobre todo, es contraproducente para resolver los problemas de los argentinos.

Y más grave aún es que esa “grieta” discursiva o de “relatos” ahonda los antagonismos y desvía la atención de la verdadera fragmentación que sufrimos: la social.

La “grieta” más peligrosa. En un país donde uno de cada tres habitantes es pobre; donde de cada diez personas en edad de trabajar, una está completamente desocupada, otras dos sobreviven, en el mejor de los casos, con “changas” y otras tres tienen trabajos “informales” o “en negro”; en una Argentina en la que casi 6 millones de niños padecen pobreza y, entre ellos, más de un millón pertenecen a familias que no llegan a cubrir sus necesidades de alimentación, es demasiado evidente que la sociedad está, más que “agrietada”, fracturada. Es esta “polarización” la que debe preocuparnos ante todo y por sobre todas las cosas.

Es una fragmentación social que, sin duda, no surgió de la noche a la mañana ni es responsabilidad exclusiva de los actuales gobernantes; sin embargo, tengo la impresión de que estamos ante un Estado que no cuida de la sociedad.

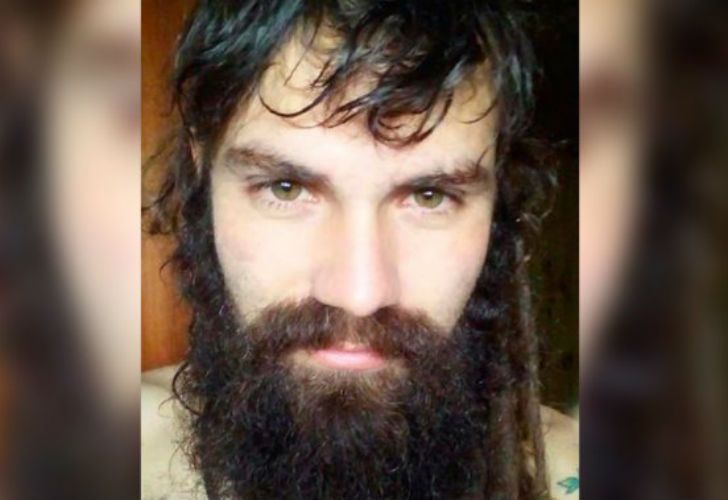

¿Cómo es posible que en la Argentina de 2017, tras todo lo que hemos padecido y luchado para que no sucediera, desaparezcan personas y el Estado sea incapaz de dar siquiera una respuesta?

Me refiero a la desaparición de Santiago Maldonado, desde luego, pero también a tantas otras, que no siempre llegan a las tapas de los diarios, como las de jóvenes mujeres, incluso niñas, en muchos casos víctimas de las redes de trata de personas.

¿Cómo llamar, si no, a los haberes de jubilados y pensionados que apenas representan un tercio de lo que los propios organismos oficiales consideran la “canasta básica” para no ser pobre?

Hombres y mujeres a los que, tras toda una vida de trabajo, se los relega a la miseria, tratándolos como “descartables”. Y como si eso no fuese suficiente, se les recorta la cobertura de salud, limitando los descuentos en los remedios, porque supuestamente “no cierran las cuentas” del PAMI.

¿Qué cuidado tiene el Estado y tenemos como sociedad hacia millones de nuestros chicos?

Las condiciones de pobreza y hasta de indigencia de sus familias no sólo los están condenando hoy a la miseria y la exclusión, sino a una terrible falta de horizonte. Cuando para un niño o un adolescente la perspectiva más “redituable” no es educarse, trabajar y construir una familia, sino convertirse en “soldadito” de los narcos, como ya está ocurriendo en más de un barrio, estamos destruyendo nuestro futuro.

Hoy nos vemos en la necesidad de proteger a nuestra población de uno de los flagelos más antiguos de la humanidad: el hambre. Un reciente informe de las Naciones Unidas alerta sobre su aumento en todo el mundo, como resultado de las guerras y sus desplazamientos masivos de refugiados. Pero en la Argentina, donde no padecemos esos conflictos bélicos, resulta todavía más inadmisible que el hambre y la desnutrición, que hace cincuenta años no eran habituales, se estén convirtiendo casi en un dato antropológico más de nuestra sociedad.

¿Cómo es posible que un país capaz de producir alimentos para diez veces su población, como es el nuestro, no garantice el acceso de todos sus habitantes a este derecho humano esencial?

Estamos hablando del derecho más elemental a la vida, sin el cual todo lo demás resulta letra muerta. ¿Cómo puede ser que como Estado y como comunidad no le demos la prioridad urgente que exige, y todavía aguarde su tratamiento en el Congreso el proyecto de ley de emergencia alimentaria, presentado en agosto?

Ninguno de estos y otros gravísimos problemas de nuestra “grieta” social se resuelve con “relatos” polarizados ni con marketing electoral, “sondeos de opinión” ni “focus groups”. Requieren de política, en el estricto sentido de la palabra: medidas serias y responsables, integradas en un proyecto orientado a resolver las necesidades de la población y de desarrollo del país.

¿Demonizan al sindicalismo? Es indudable que existen sectores de poder que no saben interpretar ni corresponder a las actitudes responsables y prudentes del movimiento obrero organizado, en lugar de buscar consensos, propician discordias, cuando no provocaciones.

Dada mi condición de dirigente gremial, quiero expresarme cuidadosamente al respecto, ya que no se trata de hacer una defensa “corporativa”, sino institucional.

Desde su fundación, en 1930, antes del nacimiento del peronismo, en la CGT, como principal entidad representativa de los trabajadores, conviven distintos comportamientos, lo mismo que sucede en otras organizaciones de la vida nacional. Ciertamente, es condenable cuando hay delitos, lo cual no quiere decir que estamos organizados como una mafia.

Ahora bien, muchos quieren un movimiento obrero “descafeinado”, maniatado o castrado; otros pretenden ponernos hoy en esa situación. Pero eso, simplemente, no va a ocurrir.

En las sociedades modernas, el sindicato es considerado un factor vital de la democracia, ¿puede la atracción poderosa de un titular ignorar el aporte sustantivo que hace el sindicalismo?

Si los problemas son extremadamente grandes y complejos, ¿quién los va a afrontar?

¿Acaso sólo la denuncia o la conmoción de la injusticia social hará que la pobreza desaparezca?

¿Los beneficios de las nuevas tecnologías servirán para brindar más oportunidades o van a concentrar más la riqueza?

Si hay que hablar de decadencia, hay que hacerlo dentro de un contexto más amplio donde figuren los sistemas de información, la justicia, los políticos, el mundo académico y los empresarios.

Si ante esta dificultad algunos sindicatos aumentan su dureza para demostrar que no han perdido su voluntad de lucha, otros tienden a negociar el efecto de encontrar alternativas para sus trabajadores. Son las dos caras de la misma moneda, útiles para lograr los objetivos deseados. Porque los problemas están ahí dolorosamente presentes y no se los puede esquivar.

Se mire por donde se mire, se trata de una perspectiva llena de intereses y además irrenunciable porque está en juego nuestra propia vida institucional

Más preocupaciones. Un motivo más de preocupación es la destrucción del tejido social, que trae aparejada la pérdida de los vínculos de solidaridad, la agudización de los conflictos y crecientes riesgos para la convivencia.

Por muchas décadas, un sólido elemento de cohesión social en la Argentina estuvo dado por la existencia de una cultura del trabajo, basada en considerarlo como un derecho y en reconocer su dignidad como creador de la riqueza y el desarrollo de la Nación.

Hoy, esa cultura y la cohesión que generaba están seriamente deterioradas por un fenómeno que tiene larga data, al menos desde el neoliberalismo de los años 90, pero que no ha sido revertido, sino que se ha agravado. Me refiero a la fragmentación que se observa en el mundo del trabajo, como producto de las mismas causas de la “grieta” social: desocupación estructural, precarización laboral y desvalorización del trabajador, acompañadas por marcadas diferencias en las condiciones de empleo, capacitación, salarios y niveles de vida entre distintos sectores.

El reconocido investigador de la historia del movimiento obrero argentino Juan Carlos Torre destacaba hace poco que en los últimos tiempos venimos perdiendo la relativa homogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo, que por muchos años fue un rasgo distintivo de la Argentina respecto de otros países de América Latina.

Esa homogeneidad estaba dada por la inserción de amplios sectores al trabajo, con garantía de sus derechos laborales, una relativa estabilidad del empleo y la protección dada por la seguridad social. No significaba que no hubiera diferencias, claro que no eran tan marcadas ni permanentes.

Hoy, lamentablemente, asistimos a una fragmentación social que tiene, entre sus más graves consecuencias, una disminución del sentido de solidaridad; por eso, Juan Carlos Torre decía que el papel de la política debería ser “suturar lo que la dinámica social agrieta y separa”.

Esa “sutura” requiere políticas que dirijan el rumbo del país hacia una mayor equidad y justicia social, recuperando el derecho al trabajo y su dignidad. En última instancia, en el trasfondo de la “polarización” de los comportamientos políticos e ideológicos está esa “grieta” social que debemos solucionar, para construir nuestro destino, … el de todos los argentinos.