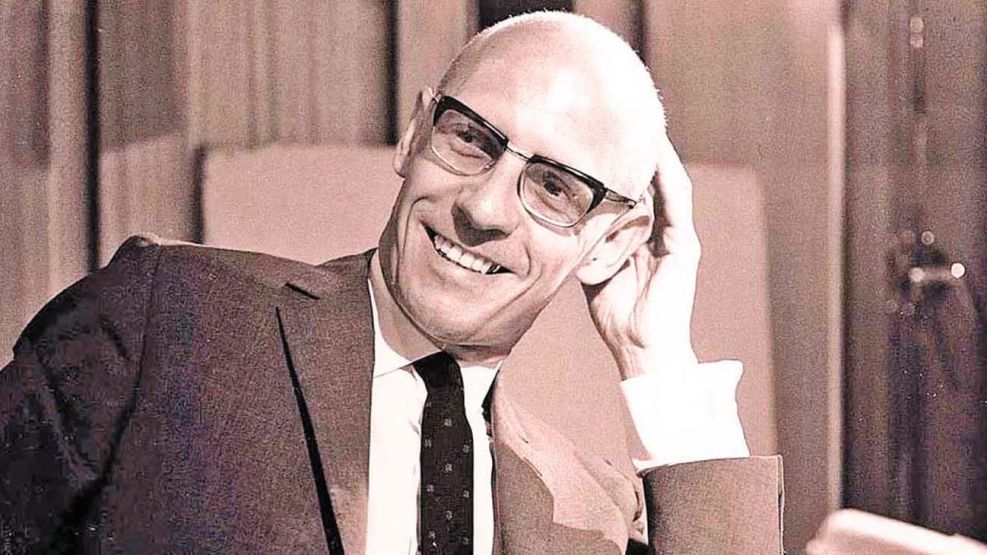

En el pasado, el poder estaba mucho más asociado a la fuerza física y el territorio. Michel Foucault, que lo define como “el poder soberano”, lo relaciona directamente con un elemento como la espada, ya que esta permite ilustrar a la perfección la idea de poder sobre la vida y la muerte que se utilizaba hasta hace no mucho tiempo. Básicamente, quién tenía poder era quién decidía aquellos que vivían y aquellos que ya no. De hecho, y volviendo al tema de Stalin con el Papa, el Sumo Pontífice sí supo tener sus buenas divisiones en su momento.

Tomemos por ejemplo el caso de Alejandro VI, sucesor de Pedro entre 1492 y 1503, que de “Padre” tenía mucho (tuvo ocho hijos reconocidos), pero de “Santo” bastante poco. Roderic Llançol i de Borja (Alejandro VI para los amigos) logró consolidar un temible ejército que comandaba uno de sus hijos, Cesar Borgia. En ese entonces, el papado no sólo contaba con influencia moral o espiritual, sino también con una considerable suma de territorios a lo largo de la península italiana y el sur de Francia.

Como en una especie de TEG global, los Estados en sus distintas formas - Principados, Reinos, Repúblicas, Imperios, etc. - buscaban conquistar distintos territorios, que a su vez permitían engrosar sus ejércitos y brindarles recursos de todo tipo que permitían acrecentar su poder. Sobran ejemplos históricos de guerras con estas motivaciones a lo largo de todo el mundo y por muchos años.

Siguiendo el pensamiento de Foucault, el poder a partir de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ya deja de ser un poder soberano que decide sobre la vida y la muerte, y pasa a ser un poder disciplinario. El objetivo es entonces controlar al sujeto, y volverlo obediente, pero no terminar con su vida, y para eso existen instituciones como la escuela. Concebidas básicamente para disciplinar. Pero a pesar del cambio de la naturaleza del poder, éste continuaba residiendo básicamente en los Estados nacionales. Solo que si antes decidían quién vivía y quién moría, ahora se dedicaban a disciplinar para continuar engrosando y manteniendo ese poder.

Movimiento inverso. El gran cambio, entonces, se produjo en este siglo XXI, cuando se vuelve cada vez más evidente que los Estados nacionales han perdido cada vez más poder, especialmente si lo comparamos con otras instituciones y organizaciones: desde empresas privadas hasta gobiernos locales y supranacionales. De hecho, podríamos decir que el movimiento es exactamente el inverso al que se produjo entre en la era contemporánea. Si entre 1750 y 1970 los Estados Nación fueron incorporando cada vez más prerrogativas frente a instituciones religiosas, familiares o privadas (fuerzas armadas, seguridad, educación, salud y registro civil de la población, entre otras cosas), desde 1970 en adelante se han ido perdiendo muchas de esas facultades, como en un movimiento pendular.

El columnista del “New York Times” y ensayista Thomas Friedman, definió este movimiento en 2005 como un proceso de “aplanamiento de la Tierra”. En su ya célebre libro The World is Flat (La Tierra es plana), el autor norteamericano defiende la idea de que el mundo se va aplanando a medida que las barreras económicas y las fronteras físicas se van desplomando, gracias a la globalización y la hiper conectividad que experimentamos en el siglo XXI.

Lo más curioso -y también lo más cuestionable- del pensamiento de Friedman, es que a diferencia de la mayoría de las visiones que abundan sobre la globalización y sus consecuencias, entiende que se está construyendo a escala mundial un terreno de juego bastante bien nivelado, en el que individuos y empresas de muchos países pueden competir en igualdad de condiciones. Es decir que este proceso también tiende a empoderar a los individuos y las empresas, volviéndose más poderosos en términos relativos frente a los colosales y todopoderosos estados del siglo XX.

Esta mirada generó, desde luego, más de una reacción. Para otra corriente de pensamiento, aquellos que se olvidan de la geografía nunca podrán vencer. Este es el mantra que reza el libro “La venganza de la Geografía” de Robert Kaplan. Para el analista político norteamericano, la geografía es un telón de fondo indispensable para comprender el drama humano de las ideas, la voluntad y el azar. Esta mirada retoma nociones básicas de la disciplina geopolítica, que tuvo su pico de popularidad a principios del siglo XX, cuando los Estados nacionales estaban también en pleno auge.

Pero si bien el pensamiento de Kaplan podría parecer en principio demodé, no lo es necesariamente. ¿Por qué tenemos que pensar en los mapas como una representación de la tierra y no de las personas? Las redes sociales y los flujos de datos masivos nos ofrecen la posibilidad de ver y representar las interacciones humanas como nunca lo habíamos hecho anteriormente. Así, podemos crear mapas basados en las transacciones financieras o en la interacción mediante redes sociales, donde probablemente los grandes centros urbanos del mundo estén más conectados entre sí, que con la periferia rural que los rodea a cada uno de ellos. Así, por ejemplo, mediante el programa Google Flu Trends podríamos trazar un mapa de los brotes de enfermedades controlando el momento y lugar en el que enfermos incipientes realizan una búsqueda de los síntomas de la gripe. Y donde los Estados nacionales también tendrían menos posibilidad de actuar por separado. Como hemos visto durante todo 2020, a pesar de que los países hayan intentado cerrarse, el COVID-19 no respetó fronteras ni limitaciones geográficas, ¿por qué deberíamos hacerlo los humanos?

Difuso. Sin embargo, más allá de este debate, que tiene profundas raíces filosóficas y hasta antropológicas, hay una cosa que podemos identificar con claridad, y que tiene profundas consecuencias para los humanos del siglo XXI: el poder en el siglo XXI es cada vez más difuso, y se ha vuelto más difícil de identificar. Si miramos la arquitectura de cualquier ciudad europea con raíces medievales, vamos a observar cómo claramente el poder en aquel entonces residía en aquellas imponentes y monumentales catedrales que representaban a la Iglesia católica. De la misma forma, al ver el Palacio de Versalles, sabremos del poder de las monarquías en el siglo XVIII, y al ver una pieza de propaganda del régimen fascista en Italia, podremos intuir que el poder residía en el Duce, Benito Mussolini.

Sin embargo, en la sociedad del siglo XXI resulta difícil de creer que un joven millenial vestido de remera con colores sobrios y con toboganes en la oficina pueda concentrar tanto poder como la Iglesia católica en la Edad Media. Y al mismo tiempo, tampoco está tan claro que así sea.

*Autor y divulgador.

Especialista en tecnologías emergentes.