Cada día, cualquiera de nosotros toma muchísimas decisiones, pero ¿cuánto control tenemos realmente sobre ellas? Los influencers están en todas las redes sociales y cada vez son más. Insatagram, por ejemplo, con mil millones de usuarios al mes se posiciona cuarta, detrás de Facebook, WhatsApp y Youtube. Aún así, gracias al diseño ágil, las funciones múltiples y la repercusión inmediata moviliza millones de consumidores.

El trabajo de un influencer consiste en recomendar las cosas de las empresas que les pagan para hacerlo. Ellos ganan dinero y las empresas, nuevos clientes. Un negocio redondo, pero sólo para ellos.

Un micro influencer podría cobrar US$ 250 por anuncio, pero debería tener como mínimo 300 seguidores.Claro, la categoría es amplia y aún con diez mil abonados seguirá siendo un nano influencer para ciertas empresas que buscan gran volumen de ventas. De todos modos, el negocio no siempre funciona. O al menos eso comenzó a pensarse cuando en mayo 2019 la estadounidense @arii, seguida por 2,6 millones de personas, no pudo vender 36 remeras para no perder su negocio. Su sinceramiento en redes cosechó 35.770 likes. ¿Y dónde estaba el resto? Se cree que eran bots (usuarios falsos automatizados) y, por supuesto, ellos no compran remeras.

Esta anécdota desencadenó otro problema: hay influencers que trabajan con comunidades ficticias. En 2018, la agencia española Human to Human (H2H) hizo un experimento para demostrar el fraude que pueden representar los influencers. Contrataron una modelo hermosa, le crearon un perfil –falso- de influencer y un book de fotos, compraron cien mil seguidores por 75 euros (sí, se venden por internet) y 18 euros por cada diez míl “me gusta”. Así hicieron crecer su comunidad de manera artificial y barata. En pocos días, las marcas caían como moscas para contratarla.

Aun así, el negocio crece en todas partes, porque los influencers de calidad son vendedores.

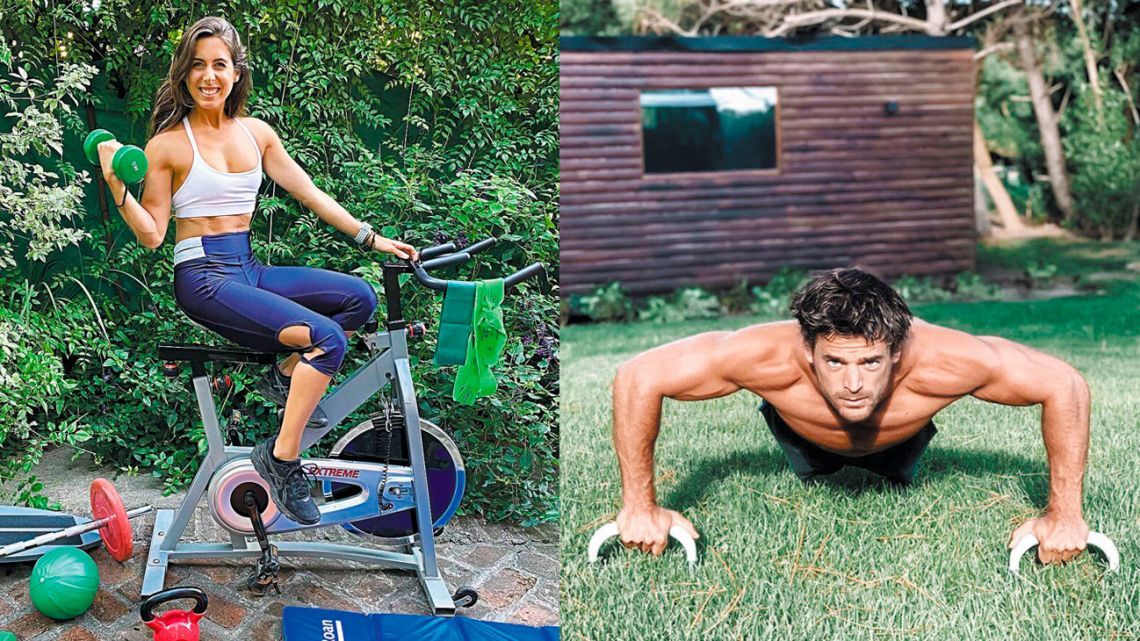

Las empresas buscan influencers de diversos perfiles: los que aman la moda, el maquillaje, la decoración, los autos, la gastronomía, los viajes, los paseos e incluso, el humor o las postales familiares (Cinthia Fernández y Luisana Lopilato). En Argentina se considera a Leo Messi el mayor influencer: tiene 168 millones de seguidores. El ranking mundial lo encabeza Cristiano Ronaldo, con 242 M y lo sigue Ariana Grande, con 206 M. En nuestro país, Tini Stoessel acapara 14,7 M y Marcelo Tinelli, 8 M. La activista ambiental Greta Thunberg cosecha 10, 6 M.

¿Por qué otro decide por uno?

¿Por qué permitir que un influencer cualquiera pese en las decisiones que tomamos? La primera respuesta podría ser: por “los tres cambios de actitud”. Así se llama una teoría pisco-sociológica de 1958 desarrollada por el psicólogo de Harvard Herbert Kelman que aseguró que esto sucede porque hay tres procesos que nos hacen vulnerables a las influencias sociales: la conformidad, la identificación, la internalización.

La primera actitud es la del merodeador: lejos del fanatismo, oye algo y sigue una tendencia, sin demasiada convicción. Cuando ya asoma la inexplicable necesidad de hacer las cosas como los demás, esa presión social es el umbral del conformismo.

Si la opinión de un influencer pesa en otros, ¿por qué no en mí? Es difícil barrer con el viento en contra.

Los consumidores que están en el nivel de identificación ya tienen crédito suficiente para que se los llame “seguidores” con todas las letras. Aquí, los cambios de conducta no tienen que ver con una masa anónima sino sólo con uno, el influencer: hay que parecerse al ídolo. Si Insta Baby cree que lo nuevo son las zapatillas blancas, yo estoy de acuerdo. Afinarán los tobillos, completarán el look y me veré como ella. Seré ella, casi.

Esta línea de pensamiento es darwinista: para ser realmente atractivo hay que llevarlo en los genes, haber pasado por esa evolución biológica. Salud, fuerza, inteligencia son cosas positivas que inconscientemente asociamos con la belleza. Se cree que quien es atractivo también será inteligente, bueno, feliz y su vida sin duda será maravillosa. Por eso quiero parecerme a mi influencer.

El cambio más profundo en este desdibujamiento de la personalidad es la internalización. Valores sociales, normas y costumbres son expresión de una creencia.

Muchos de nuestros patrones de conducta se aprenden durante la infancia, sin embargo, en la vida adulta pueden modificarse, completarse o ser reemplazados por otros. Por ejemplo, de chicos nos bautizaron, porque no teníamos edad ni discernimiento para decidirlos, pero luego, cuando adultos, cambiamos de credo.

Tener en el horizonte la opinión de los demás cuando nos vestimos, comemos, expresamos ideas no es nada nuevo. La diferencia que aporta el siglo XXI es que las redes sociales pueden ser una centrifugadora. Entonces, como usuarios, lo que tenemos que preguntarnos es si realmente nos gustan o necesitamos las zapatillas blancas.

CP