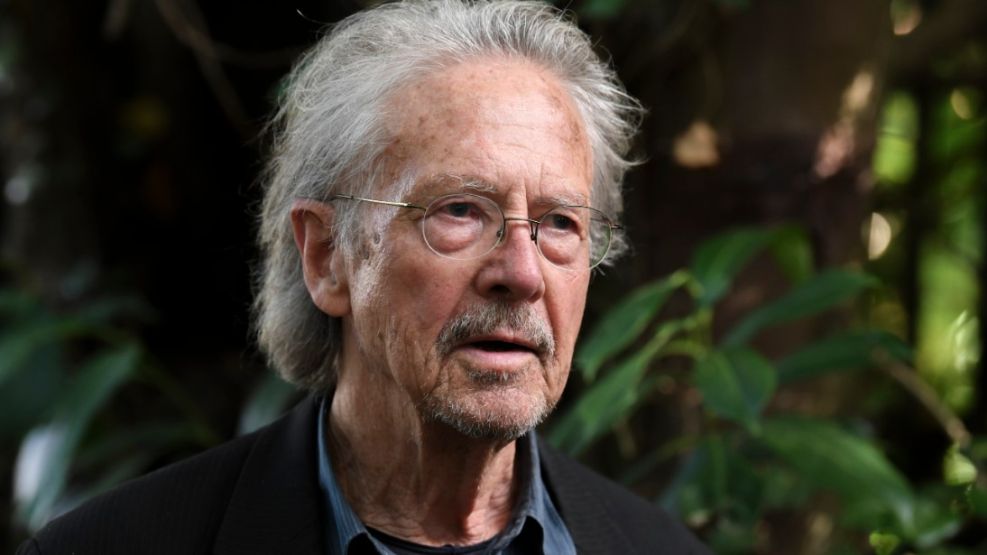

El otro día, poco antes de que se anunciara el Nobel de Literatura, alguien sugirió en Twitter que le podía tocar a César Aira, y Guillermo Piro respondió: “El Nobel de Literatura es un Nobel de la Paz por otros medios, dejen de pensar en literatura”. La frase es brillante, pero resultó falsa. Aunque la Academia Sueca tiene una larga tradición en materia de elegir escritores por su corrección política mucho más que por sus méritos, nadie puede acusar a Peter Handke de ser uno de ellos. Su apoyo a Slobodan Milosevic, el dictador serbio juzgado por genocida en La Haya, lo exime de la inclusión en esa oprobiosa lista. Confieso que intenté entender por qué Handke había hablado en el funeral de Milosevic y leí Preguntando entre lágrimas, uno de los tres libros en los que trata el tema, pero no logré sacar nada en limpio.

Otra sospecha pesa sobre Handke, tal vez más grave. La de ser un representante de la “alta cursilería”, una expresión que el mundo le debe a Constantino Bértolo y que el pensador estalinista gallego les aplica a autores tan prestigiosos como W.G. Sebald. Hace tiempo que no leía la ficción de Handke, pero al respecto recordé que había sido el guionista de Las alas del deseo (1987), de su amigo Wim Wenders, una película que alcanza cumbres de melosidad narrativa y mala fe ideológica pocas veces vistas: Handke&Wenders se proponen nada menos que fotografiar una ciudad de Berlín que ha sido exorcizada por los ángeles de su pasado nazi.

Pero el ménage à trois entre Handke, Wenders y el cine tiene otros episodios. En particular, la novela El miedo del arquero ante el penal (1970), adaptada por Wenders en 1972. Pero también, la relación casi en espejo entre la novela Carta breve para un largo adiós (1972) y la película Alicia en las ciudades (1974), la que más me gusta de Wenders. Encontré una vieja edición del libro y me dediqué a releerlo.

Carta breve para un largo adiós cuenta un viaje de la costa este a la costa oeste de los Estados Unidos mientras el narrador intenta liberarse de la relación pesadillesca con una mujer. Handke describe carreteras, ciudades y moteles, los estados de ánimo deprimentes y los sentimientos oscuros de un austríaco muy poco dado a expresar el afecto.

Dos cosas me sorprendieron gratamente del libro. La primera es el homenaje a John Ford: tras hablar de El caballo de hierro y de El joven Lincoln, termina imaginando un encuentro con Ford en su casa de Bel Air. La deriva fordiana de la novela se enlaza con su carácter de Entwicklungsroman, que trata sobre la constitución de un carácter (y no debe confundirse con Bildungsroman, la novela de aprendizaje). Handke cita a tres escritores en lengua alemana de los siglos XVIII y XIX: Karl Philipp Moritz, Gottfried Keller y Adalbert Stifter. Omitiendo toda referencia a la cultura europea posterior, conecta la lectura de esos autores con la vida, los mitos, la pintura, la música y el cine estadounidenses. Al saltearse el siglo XX y parte del XIX, Handke parece proponer una continuidad entre esa literatura premoderna y la ingenuidad fundacional americana. El secreto es que en esos territorios conectados casi arbitrariamente nos sentimos milagrosamente cómodos. Tal vez haya sido la alternativa que tuvimos en los 70, violencia o cursilería.