Míster Peters era la alegría de esa cuadra de Villa Domínico. En los cumpleaños, en las celebraciones o simplemente un domingo cada tanto, Mr. Peters aparecía por lo de los Zain para hacer su número de ventriloquia.

Entonces la casa de la esquina de Puerto de Palos y Cordero, a cuatro cuadras del cementerio de Avellaneda, se llenaba de niños, hijos de vecinos, amiguitos de los chicos de la casa que admiraban a ese señor de unos cuarenta años desde cuya humanidad surgían, sin que se le movieran los labios, voces y sonidos. A Mr. Peters lo invitaba Jorge Zain, el inefable jefe de hogar, padre de Marta Mabel, nacida en 1944, y de Jorge Cayetano, dos años menor, esposo de Francisca “Yiya” Asís y practicante de oficios variados, difíciles de precisar. Locuaz y carismático, era martillero público pero también un diletante político, un dirigente futbolístico de baja intensidad, un advenedizo lenguaraz. Y, sobre todo, era un estafador a escala distrital, famoso en el barrio y sus adyacencias por su nunca comprobado, pero ostentado título de abogado.

Vestía saco y corbata, andaba de acá para allá con libros debajo de la axila y era, sin esforzarse, el personaje cápita del hogar de Puerto de Palos, espacio al que los Zain se habían mudado en 1949. Antes de llegar allí vivieron en la esquina de Uruguay y Guiffra, en el barrio Villa Pobladora de la localidad de Piñeiro, extremo norte de Avellaneda, a unas cincuenta cuadras de distancia de Domínico, muy cerca del Riachuelo.

Eran los tiempos exaltados del primer peronismo y del crecimiento exponencial en la población de ese pliegue del Gran Buenos Aires, a caballo de la galopante industrialización que, a partir de mediados de la década de 1940, experimentaron la zona y la región. Como casi todas las casas de Villa Domínico, la de los Zain era una típica de estilo criollo, de techos bajos –en la parte de atrás, de chapa–, paredes blancas, herrajes y un tapial bajo que los amiguitos de Jorge y Marta saltaban invariablemente al ingresar. Construida en la ochava de Palos y Cordero, también tenía patio y una parra cuyas hojas servían para nutrir a los mafufos, popular plato árabe que se preparaba en la cocina familiar. También formaban parte del menú tradicional la sfiha, el mejshi y, sobre todo, el kebbe, al horno, crudo o, especialmente, a la parrilla. En los almuerzos tampoco faltaban milanesas, ingrediente criollo de la dieta cotidiana en el Conurbano Bonaerense.

En esa época las puertas de los hogares no se cerraban con llave, o incluso no se cerraban, y muchas veces los hijos de los vecinos compartían espacios como si no existieran las paredes o la vergüenza. La frontera entre lo público y lo privado estaba borroneada, o mejor dicho, unificada por la calle. Los chicos entraban y salían de allí a su antojo, lo que generaba el enojo del abuelo de la casa, Jorge, que solía insultarlos, literalmente, en arameo.

La ventriloquia de Mr. Peters no era la única atracción que ofrecían los Zain en su hogar, una casa en la que también vivían los padres de Yiya: Lola y el ya mencionado Jorge Asís, inmigrantes sirios. Eran cristianos de Oriente, pero como no había iglesia ortodoxa en la zona se convirtieron al catolicismo. Jorge, que cantaba en un templo de Villa Domínico, moriría poco tiempo después de la mudanza a Puerto de Palos. Lola se iba a quedar con ellos para siempre.

La casa tenía televisor, artefacto doméstico revolucionario y diferencial en cualquier cuadra, un lujo burgués en aquel rodeo proletario. No solo eso. Don Zain ya antes había comprado un proyector audiovisual, cumbre del progreso con el que deleitaba a todos sus vecinos, cada vez que emitía películas infantiles animadas o simplemente pasaba fotografías de algún viaje. Para completar la faena, el abogado apócrifo, que integraba la cooperadora de la escuela a la que concurrían sus hijos, repartía golosinas. Era el rey de la cuadra. Seductor y movedizo. Dueño de una frente que, conforme pasaba el tiempo, escalaba sin remilgos por su rostro. Portador de un abdomen que ganaba centímetros y que reflejaba sus ambiciones gastronómicas, cuando caminaba con gesto atildado por Puerto de Palos despertaba, a pesar del declive físico, comentarios entre la platea femenina barrial, con su sonrisa estampada y esa mirada negra tenaz que, si apuntaba a las damas, se demoraba más de la cuenta en apartarse.

Jorgito, su hijo menor, había heredado, en cambio, los rasgos faciales de su madre, Yiya, cuya belleza, árabe y misteriosa, atraía las miradas del barrio. Yiya también resaltaba por su dulzura y abnegación.

Era modista y pasaba largas horas acantonada detrás de su máquina de coser negra. Para completar el parecido estético con la rama materna, era notorio que Jorgito había sido beneficiado con la legendaria fortaleza capilar y el tono azabache de esa afluencia genealógica oriunda del oeste sirio.

A Jorgito los amigos le decían Fatiga, por el estilo de juego remolón que empleaba en los picados de fútbol en las calles de Domínico. No se destacaba por su habilidad, más bien lo hacía por su escaso fervor. Su referente era Dino Sanni, elegante central brasileño de Boca, dueño de un estilo taciturno para jugar. Durante el verano y más allá, hasta bien entrada la noche, la pelota de goma picaba y rebotaba en esas cuadras informes y escasamente transitadas. Circulaban pocos autos por Puerto de Palos, una calle que cortaba cuatrocientos metros al este la avenida Mitre, lo que les permitía hacer uso del espacio casi a su antojo. Su gran amigo de entonces era Antonio “Tito” Ricchezza, apenas tres meses menor. Jorgito había nacido el 3 de marzo de 1946 y Tito en junio de ese año. Vivían a media cuadra de distancia e iban al mismo grado de la Escuela N° 16 José Manuel Estrada, la escuela pública del barrio. Ninguno de los dos descollaba en las tareas escolares. Jorgito despreciaba las matemáticas y la geometría y era lo suficientemente indócil con sus manos como para que las actividades prácticas, en especial el manejo del papel glacé y el “pega pega”, no le resultaran un incordio. Tito pasaba las tardes en la casa de los Zain porque, entre otras cosas que la distinguían en la cuadra, había un metegol. Jorgito jugaba bien. Le encantaba sujetarse a las manijas e imaginar que él era “Pichino” Carone –atacante de Boca–, y gritar sus goles como un desaforado. Tito admiraba, al borde del arrobamiento, a la madre de su amigo, a Yiya, no solo por su belleza sino también por sus aptitudes para el canto. De forma espontánea, Yiya solía entonar tangos, su voz sobre la voz de los cantores que emanaba de la radio. En ese ambiente crecieron Jorgito y Marta. De ese ambiente comenzaría a alejarse, lenta pero inexorablemente, don Zain.

La rutina fue drenando las aspiraciones domésticas de Jorge padre. Para pesar del resto de la familia, su entusiasmo por compartir tiempo y espacio con ellos fue horadándose, hasta convertirse en una aparición nocturna y relampagueante, que acaecía tarde y después de cenar, cuando en la cuadra reinaba el silencio que llegaba desde el cementerio, que solo era profanado por las chicharras del sur.

Esos vacíos comenzaron a mancillar el ánimo de Yiya, que veía cómo su matrimonio comenzaba a desmoronarse. El escaso interés de su marido por la vida familiar contaminó su ánimo, también su carácter. Con un breve pasado de operaria fabril, Yiya se había convertido en modista a tiempo completo. Acaso desesperanzada, comenzó a hacer de su máquina de coser Singer su trinchera contra la adversidad. Se pasaba largas horas sentada y encorvada sobre esa pieza mecánica con la que urdía e hilvanaba su resistencia vital, su manera de sostenerse en el mundo. Con el tiempo, cuando la ausencia de su esposo se hizo definitiva, la Singer fue la plataforma de la que surgieron los modelos textiles con los que mantuvo económicamente a su familia.

Pero antes y después, el espíritu de Zain padre lo impregnaría todo. Así como repartía caramelos, también concretaba breves ilusiones. Dirigente de Boca de tercera línea, a mediados de los años cincuenta solía llevar a Jorge hijo y a sus amiguitos más cercanos (Tito, Jorge Fuentes, Hugo Cuchara, Oscar, entre otros) a la Bombonera. Juntos disfrutaron de la magnífica campaña de 1954, año en el que el equipo que dirigía Ernesto Lazzatti, y en el que brillaban Juan Carlos Colman, back central insuperable, y el wing derecho Juan Carlos Navarro, se coronó campeón.

Esas excursiones a la Bombonera eran verdaderas travesías donde podía pasar de todo. No tanto por los peligros derivados de una muchedumbre euforizada, sino por el afán bufonesco de Zain, quien, ya sea por su interés por burlarse de cualquiera o por un histrionismo de efectos dudosos, gustaba provocar situaciones absurdas e incómodas. Un viejo amigo de Jorgito todavía recuerda cuando el padre le devolvió un cubanito relleno de dulce de leche a un vendedor ambulante, después de habérselo comprado, diciéndole que tenía mal gusto. En el efímero tiempo entre la compra y la devolución, Zain se las había ingeniado para introducir partículas de materia fecal callejera en el diminuto cilindro. Testigo de la procacidad paternal, Jorge hijo se moría de vergüenza.

Ese, también, era Zain padre. Su estilo extrovertido y bromista fue perdiendo encanto, si es que alguna vez lo tuvo, y su vocación por el embauque quedó al descubierto. Sus desdichas económicas eran antológicas tanto como sus deudas y acreedores, la abuela Lola entre ellas, para contrariedad de Yiya. Víctima directa de sus desarreglos, durante años Yiya no podría quitarse de su psiquis el bochorno que sintió el día que, en representación de una empresa a la que su esposo le debía dinero, un empleado tocó el timbre de la casa para colocarle el cartel de remate en el frente. Zain, que para variar no estaba en la casa, había pedido dinero y entregado como garantía la escritura del hogar de Puerto de Palos.

Compulsivo tomador de deudas, no había pagado el préstamo. Dos días después, el padre de la familia se las arregló para que un oficial quitara el cartel, pero el susto y la sensación de amenaza abismal que sufrió Yiya no se le borrarían por décadas. Cada vez que imprevistamente tocaban el timbre de la casa, el relámpago de un pensamiento atroz se pulsaba de forma autónoma y atravesaba su cuerpo.

Como todo personaje manipulador, como todo mentiroso patológico, Jorge padre era capaz del esplendor y la amargura, el pináculo y el abandono. A veces, durante la tarde, parapetada en su máquina de coser, Yiya adivinaba, a través de la persiana entrecerrada de la ventana que daba a la calle, la ominosa figura de un cobrador, alguien que ya se había presentado antes. Entonces guardaba silencio y le ordenaba a su madre y a sus hijos, si estaban, que no se movieran. Era probable que el cobrador o el acreedor de turno rompiera ese silencio inmóvil con un grito lacerante, vergonzoso: “¡Señora, por qué miente si yo sé que está ahí adentro! ¡Usted es tan mentirosa como él!”. Yiya no levantaba la cabeza de la Singer. La perra de la casa ladraba. La escena duraba diez o doce minutos eternos, infames. El barrio entero se enteraba. El barrio entero se apiadaba de Yiya. Jorgito miraba todo. Mentalmente tomaba nota.

Cuando Zain regresaba de trabajar, tarde y mientras todos dormían, Yiya le enrostraba su desvergüenza por hacerles pasar a ella y a la familia esos momentos de zozobra. Lejos de mitigar el daño, y en un disparatado intento de victimización, Zain padre, hediondo de vino, la tildaba de exagerada o incluso de mentirosa y, con gritos e imprecaciones, la acusaba de desplegar un sistemático plan de desprestigio en contra suyo “para hacerme daño, para no dejarme tranquilo”. Desde su pieza, un preadolescente Jorge escuchaba los insultos y las destempladas imprecisiones que se endilgaban uno y otro. También escuchaba a la abuela, que le imploraba a su hija, desde su cuarto: “Scute, Francisca, scute”. Scute, en árabe, quiere decir “cállate”.

La otra abuela de Jorge y Marta, en cambio, aparecía poco, aunque era un personaje conocido de la zona: María Cura de Zain, de oficio curandera. También de origen sirio –de los alrededores de Damasco–, era la sanadora de Villa Pobladora: una especie de chamana. Vecinos y lugareños formaban largas filas en la puerta de su casa para que María los curase de toda clase de dolencias, físicas y de otro tipo. Durante muchos años, Jorge Cayetano, ya padre y convertido en escritor, evocaría ante sus hijos esas imágenes con cariño y relataría, con la cadencia oral que lo hizo célebre, aquel atardecer en el que un policía se llevó detenida a la abuela María por ejercicio ilegal de la medicina. Unos días después, ya liberada –continuaba el Turco–, el oficial regresaría apesadumbrado a la casa de su abuela para pedirle disculpas. Y asistencia médica.

María estaba casada con el abuelo Salvador, también sirio, dueño de un negocio de ramos generales en la fabril Villa Pobladora. Salvador era de pocas palabras, pero fue importante en la educación de Jorgito y Marta.

Existencial, solía elucubrar un pensamiento que su nieto aludió algún tiempo después: “Para que el amor funcione, los contendientes deben ocupar con problemas y zozobra esto –señalando la cabeza–, con ternura esto –indicando el corazón– y con sed y pasión esto –apoyando su mano en el bajo vientre–”.

Jorge, el hijo de Salvador, en cambio, era un sujeto dado a la demagogia y a la oralidad pueril, alguien para quien la política, en principio como espectador, luego como sujeto activo, resultaría un terreno no solo atrayente, sino inevitable. Su personalidad en ese rubro fue una manifestación, o un reflejo, de su carácter: lo suficientemente humedecida de ansiedades y ambiciones como para plantearse ser un político profesional, o al menos poner un número en ese casillero, así como ponía otros en tantas otras quimeras. Había militado en el radicalismo y había sido un antiperonista furioso. Con nueve años, Jorge Cayetano había visto cómo su padre –en un barrio decididamente peronista– colgaba una bandera argentina el día del bombardeo a la Plaza de Mayo (16 de junio de 1955) y salía a gritar, en camiseta y pantuflas, “¡Viva la libertad!”, en el medio de la calle.

La faena de Zain padre no resultó gratuita. En la zona se corrió la voz de la encendida celebración de ese “turco gorila” de la calle Puerto de Palos. Unos días más tarde, Yiya se despertó exaltada, de madrugada, por el repiqueteo de una sucesión de sonidos extraños, una serie de estampidas que llegó desde la calle y que retumbó en las paredes de la casa. Asustada, prendió el velador y sacudió el cuerpo inerme de su esposo, que roncaba hundido en un pozo de sueños. Zain padre tardó unos minutos en reaccionar. Cuando lo hizo, saltó de la cama y salió en calzoncillos a averiguar el origen del estrépito. Abrió la puerta y, bajo la noche invernal de Villa Domínico, comprobó cómo el frente de la casa había sido objeto de una andanada de bombas de alquitrán, líquido que si no era removido de inmediato dejaría manchada la pintura para siempre. Así ocurrió: la pared blanca quedó arruinada por años. Las noches subsiguientes, Zain padre durmió al lado de la ventana con un revólver en la mano. “Por si venían esos negros cabecitas”, argumentaba. Transformado el paisaje político nacional, prohibidos Perón, el peronismo y toda la iconografía peronista, la atmósfera social, sobre todo la suburbana, se transformó y se hizo más densa.

El gobierno de facto del general Pedro Aramburu, quien había reemplazado a los integrantes de la Revolución Libertadora, colocó a un interventor militar en el partido de Avellaneda y nombró, luego como intendente, al Dr. Modesto Ferrer, de prosapia radical. Exiliado Perón, prohibida o perseguida la actividad sindical, una enorme masa de trabajadores vio desvanecida su representatividad gremial y política. Atento y “versátil”, el pícaro Zain atisbó que en ese vacío, y en esa muchedumbre no representada, había una oportunidad.

Para sorpresa de los que lo conocían, Zain comenzó a lanzar críticas a la proscripción y menguó paulatinamente el octanaje de su antiperonismo. Ya no gritaba en nombre de la libertad ni avivaba los nombres de la junta militar o de Jorge Luis Borges, célebre enemigo del PJ. A comienzos de 1959, bajo el gobierno democrático del radical Arturo Frondizi, con un grupo de amigos y vecinos lanzó una agrupación política de tintes nacionalistas que abogaba, entre otras difusas reivindicaciones, por el regreso de Perón al país. Le pusieron de nombre CAN, Cruzada de Acción Nacional. Buena parte del ideario de CAN se nutría de la incandescente energía hormonal de don Jorge Zain, habitada por dosis de imaginación delirante. Esclarecidos, Zain y sus secuaces “descubrieron” que para pacificar el país era insoslayable el regreso de Perón y urdieron un plan para repatriarlo. Como primer paso para llevar adelante esa estrategia decidieron que Zain viajase a Madrid para convencer al expresidente.

Hicieron una colecta para recaudar fondos, pero antes le enviaron una carta al general en la que le presentaban la agrupación y le precisaban sus objetivos. El proyecto incluía la candidatura del falso abogado a senador nacional. Pasados los días, la ausencia de respuesta desde España no atemperó los anhelos de CAN. Ajenos al concepto de desaliento o frustración, mandaron a imprimir cientos de afiches con el rostro de Zain como candidato, y empapelaron las paredes y las carteleras de Avellaneda y adyacencias. Por esos días, las ausencias de Zain en el hogar de Puerto de Palos eran cada vez más frecuentes. A veces duraban días. Subido una mañana a un colectivo de línea que circulaba por avenida Mitre, Fatiga se sorprendió de ver el rostro de don Zain estampado en unos afiches. Ahí estaba al fin su padre ausente. Sonreía, optimista. Proyectaba un porvenir que él, su hermana y su madre desconocían y, por tanto, al que no pertenecían. Fue el modo de enterarse de que su padre aspiraba a una banca en el Congreso. Llegadas las elecciones, CAN cosechó poco más de 1.900 votos. El seudoabogado lejos estuvo de alcanzar el escaño. De acuerdo con lo que años más tarde Asís recreó en su primera novela, Don Abdel Zalim, el burlador de Domínico, todos los integrantes del CAN votaron al menos tres veces. A comienzos de los años sesenta los controles electorales eran más laxos. Siempre según la novela, Zalim, el protagonista de la ficción, inconfundible y mimético álter ego de Zain padre, se enojó tanto con el resultado adverso que, ya de madrugada, gritó e insultó a Francisca (Yiya) y a su suegra. Para su hijo adolescente, en cambio, guardó el apelativo más hiriente que se le podía endilgar a un varoncito de barrio por aquel entonces: le dijo “maricón”.

En aquellos tiempos precámbricos y elementales, una de las formas con las que contaba un padre de familia para “asegurarse” de que su hijo se “hiciera macho” y, por ende, que no “saliera maricón”, era acompañarlo a debutar sexualmente, o facilitarle la tarea. Un rito de iniciación patriarcal, una “cosa de hombres”. Con el estilo expansivo que lo caracterizaba, Zain padre pergeñó meticulosamente el acto iniciático de Jorgito. Para entonces, el chico trabajaba en el estudio de “abogado” que Jorge había montado en una galería sobre la avenida Mitre, en Avellaneda Centro, oficina de la que, naturalmente, adeudaba más de un año de alquiler. Jorge hijo asistía a su padre con algunas tareas y mandados.

La ayuda implicaba, también, cubrirle las espaldas –o las mentiras– ante el requerimiento de clientes y deudores. El modesto espacio interno, compuesto por una antesala con un mostrador habitado por Zain chico, y una oficina privada con paredes de madera, donde se sentaba el “doctor”, se convirtió en un laboratorio de formación existencial para el joven, el lugar en el que cursó un posgrado acelerado en evasivas, eufemismos y condición humana. Al observar a su padre, escucharlo hablar y mirarlo mientras perseguía a sus interlocutores, Jorgito comprendió las ilimitadas posibilidades del lenguaje y descubrió los rudimentos básicos de la extorsión oral y emocional. Fue un teatro de operaciones en donde puede hallarse el germen de ese estilo teatral característico del Asís adulto, filo que la venta callejera, oficio que desarrollaría durante más de una década desde comienzos de los años sesenta, iba a perfeccionar. En silencio, el chico era testigo de cómo, en menos de diez minutos de conversación, los clientes o los acreedores pasaban de la furia a la conformidad sin que mediara más que una promesa hueca que Zain esgrimía con falsa, pero irresistible empatía. El famoso verso.

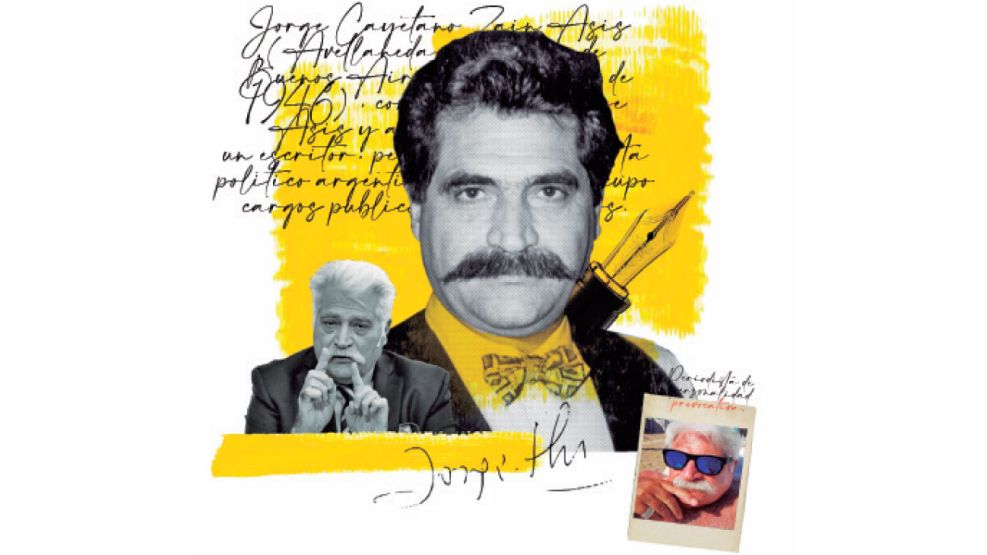

☛ Título: Turco

☛ Autor: Pablo Perantuono y Fernando Soriano

☛ Editorial: Planeta

Datos de los autores

Pablo Perantuono (Buenos Aires, 1971) trabajó en Clarín, Crítica y Río Negro y en las revisas Noticias y Brando, además, colaboró en Coolt, La Nación, Orsai, Rolling Stone, Página/12 y Gatopardo.

En la actualidad se desempeña como editor jefe de la revista digital La Agenda.

Fernando Soriano (Avellaneda, 1978) trabajó en el diario Clarín; colaboró en las revistas Anfibia, Rolling Stone y La Agenda.

Actualmente escribe en Infobae, es columnista en el canal de noticias C5N y coconduce Un mundo extraño en Radio con Vos.