En el verano de 1877, recién llegada de Nueva York, la aristocrática Mary Conway se aprestó para viajar a Paraná, donde estudiaría castellano durante cuatro meses. Entretanto, el gobierno le asignaría la provincia donde trabajaría en los siguientes tres años. Los viajes desde Buenos Aires hasta el interior, de pocas horas o de dos semanas de duración, solían hacerse en tren, en diligencia o en un barco de lujo con camarotes, comedor y amplias cubiertas. A Mary Conway le tocó viajar en diligencia, vehículo al que describió como “un calamitoso artefacto tipo Black María (el vagón negro de prisión, sin ventanas), tirado por cuatro caballos de desgraciado aspecto”, en una carta a su hermana.

Una vez instalada en Paraná, Mary Conway se dedicó a estudiar español seis horas por día, además de asistir a clases como oyente. Cuatro meses después estaba lista, o al menos eso creía, ya que un maestro de Paraná le había dicho que su acento era tan impecable que podía ser confundida con una argentina. Sus alumnas, por su parte, se ahogaban sofocando la risa por sus errores: “Cierta vez me impusieron la penitencia de comer sola en mi habitación durante dos días, porque no pude contener la risa cuando al leer la Biblia en español, dijo ‘invernácul’ en vez de ‘tabernáculo’”, contó una de ellas.

Finalmente fue destinada a la provincia de Tucumán, a más de mil kilómetros de Buenos Aires en la peligrosa ruta hacia el norte. No podía haberse escogido una maestra peor calificada y con menor vocación misionera que Mary Conway para ese destino. Educada para brillar en bailes y salones de la alta sociedad, era difícil que pudiera apreciar la exuberancia y belleza de las selvas subtropicales, de los valles Calchaquíes o de la sierra de Aconquija. Era más probable que pusiera los ojos, como William Stearns, en el “despreciable lodo y las sucias chozas de paja” de los suburbios de la legendaria ciudad de San Miguel. William Stearns, a cargo de la dirección de la escuela Normal de Tucumán, carecía de la fortaleza y el coraje que había mostrado su hermano en Paraná.

En un principio, al saber que su destino sería Tucumán, Mary Conway se había alegrado, porque desde el año anterior se habían extendido las vías férreas hasta la ciudad. Un viaje de diez horas no parecía un exceso, en comparación con los trayectos en diligencia, de dos o tres semanas. Pero si su tren carecía de retrete, como el que tomó su colega Frances Allyn en la misma época, tuvo que haberse detenido varias veces, las mujeres por un lado de las vías, los hombres por el otro, en las llanuras pastosas y sin arbustos de la región. Por otra parte, el tren no podía protegerla más que la diligencia del polvo y la tierra de los caminos. A menos que se encerraran en los compartimientos, cosa imposible por el calor del norte en esa época, los cuerpos de los viajeros se cubrían de una tierra pringosa, de pies a cabeza.

“Aquí los niños más pobres van completamente desnudos o apenas con una camisa andrajosa, y aun aquellos de clase media, sin lavarse ni peinarse y vestidos con ropas que consideraríamos apropiada sólo para los mendigos”, escribió William Stearns a un hermano que vivía en Estados Unidos. Para cuando llegó Mary Conway, el director había prohibido la entrada a los chicos que no concurrieran “decentemente” vestidos. “La escuela tiene fama de estar muy por encima de cualquier otra de la ciudad, y antes que perder la oportunidad de enviar a sus hijos aquí, los padres han preferido comprarles ropas nuevas”. La descripción de William Stearns del pavimento de Tucumán, cubierto de “cáscaras de naranjas, restos de cañas de azúcar y otros desperdicios” no difiere mucho de la que hizo la maestra Jennie Howard en 1883 sobre el pavimento de Buenos Aires: “Generosamente sembrado de restos de animales y otros desechos”. Las costumbres provincianas que repugnaban tanto a William Stearns horrorizaron a Mary Conway tanto como los casi treinta y ocho grados de temperatura (“el sol cae verticalmente, no hay un soplo y se respira jadeando”). Se quejaba a menudo de la escasez y carestía de las frutas y verduras en invierno, pero sus resquemores le impedían disfrutar aun de las de estación: “A menudo tenemos pastel de locro en la cena, pero todavía me resisto a probarlo”. En invierno sólo comía duraznos envasados en Estados Unidos.

Para referirse al “water closet”, escribió Mary Conway a su hermana, “en español no existe palabra […], por la razón de que carecen de ellos. Lo llaman ‘el lugar’. Las familias ricas usan bacinillas, que las sirvientas transportan con toda naturalidad y vacían en la calle. Yo misma he visto mujeres, en apariencia de buena posición, sentarse en el cordón de la vereda, a la vista de la iglesia”. Pese a todas las incomodidades, sus relaciones sociales funcionaban bien: “El señor y la señora Stearns son muy buenos conmigo Estamos en muy buenos términos”.

Sin dudas Mary Conway anhelaba dejar Tucumán, y no desconocía los medios para lograrlo. Su compatriota Agnes Trégent, contratada por las damas de beneficencia de Buenos Aires para dirigir una escuela privada, “ha sido tan buena conmigo que me siento obligada a darle un poco más de atención. Ella, teniendo la posición que tiene, va a ser de gran ayuda para mí”. Mary Conway se refería a la amistad de la señora Trégent con Juan María Gutiérrez, el intelectual de la generación del 37, ex rector de la Universidad de Buenos Aires y padre del nuevo ministro de Instrucción Pública, José María Gutiérrez. Su colegio privado de Buenos Aires era un éxito, pero la señora Trégent necesitaba una ayudante de su talla. “La señora Trégent, siendo sólo una conversa, no se siente competente para enseñar la religión católica”, opinaba Mary Conway, que era una católica practicante pero no podía dejar Tucumán con el contrato aún vigente.

“Más adelante no voy a necesitarla tanto como la necesito ahora”, le había escrito la señora Trégent. “Además, no puedo tomar a una maestra para que esté conmigo hasta que usted pueda venir y luego despedirla”. Las maestras argentinas, perjudicadas en sus intereses, amenazaban la prosperidad del colegio de Trégent: “La gente aquí es tan intrigante que las jóvenes maestras de inglés que ella tenía hace unos meses tomaron a algunas alumnas y les están dando lecciones privadas a la mitad del precio de la señora Trégent”, reveló Mary Conway. Ella misma admitía que sus colegas locales se quejaban: “Con sus vestidos, pelo, cosméticos y joyas, las maestras norteamericanas han cautivado completamente al ministro de Instrucción”. Protestaba porque sus compatriotas “gastan sus sueldos íntegros en vestidos, y de este modo adquieren, sin duda, una ventaja sobre las mujeres del país, que aunque ricas en sedas y encajes, no tienen ese peculiar estilo, que es tan encantador y tan característicamente americano.

Cuando su contrato por tres años en Tucumán estaba por llegar a término, la situación se complicó por la posibilidad de ser transferida a Mendoza. “Qué ansiosa está ella de tenerme, y cuán encantada estaría yo de ir, si pudiera dejar el puesto del gobierno honorablemente, pero..”, escribió Mary Conway, preocupada, a su hermana.

En ese momento, entonces, las vinculaciones políticas de su amiga intervinieron en su favor: “El doctor Cantilo, un amigo personal de Gutiérrez, que es un íntimo amigo de Mrs. Trégent, me dijo que él va a encargarse de que yo no sea enviada a Mendoza”.

Pero no solo los tráficos de influencias ayudaron a sus propósitos. Antes de las campañas de saneamiento, las plantaciones de caña de azúcar de Tucumán funcionaban como un virtual criadero de mosquitos, los transmisores de la malaria. En sus cartas, William Stearns se quejaba de que el paludismo volvía a los habitantes “haraganes, soñolientos, incapaces y débiles”. Cuando él mismo contrajo la enfermedad, su estado de ánimo se nubló por completo: “Hoy estoy más deprimido [La calle] es fangosa y está sembrada de cáscaras de naranja, restos de caña de azúcar y otros desperdicios [Un par de gauchos] van descalzos, cubiertos con vastos ponchos y blancos calzones con flecos en la parte inferior. Son individuos soñolientos, de negro pelo lacio y despreciable suciedad. Uno lleva una guitarra bajo el brazo. De ahora en adelante, la guitarra será para mí símbolo de barbarie. ¡Los horribles sonidos que este instrumento puede emitir!”. Su amargura se justificó plenamente cuando, al finalizar su contrato, murió su hijito de un año. Con el paludismo agravándose pese a las dosis diarias de quinina, en 1876 regresó a su país con su hermano y la familia sobreviviente.

A su vez, Mary Conway también enfermó de paludismo en junio de 1878, un motivo idóneo para viajar sin dilaciones a Buenos Aires. Cuatro meses después la recibió Agnes Trégent en el espacioso edificio de la escuela, en la calle Reconquista y a solo cuatro cuadras de la casa de los Hale, sus compatriotas millonarios.

Los médicos porteños le desaconsejaron el regreso a Tucumán, de modo que permaneció junto a Agnes Trégent, encantada: “Estoy con licencia por enfermedad, pero me encuentro muy bien y trabajo mucho”.

Bajo el gobierno de las dos maestras, la escuela se insertó en los círculos más refinados de la sociedad argentina. Gracias a los oficios de las damas de la beneficencia, las familias pudientes de Buenos Aires y los alrededores primero, y de las provincias más adelante, mandaban a sus hijas a la escuela, o aspiraban a mandarlas. De una forma u otra, la American School se puso de moda.

En esos meses de euforia y a solo seis de la incorporación de Mary Conway, inesperadamente la directora Trégent sufrió una hemorragia cerebral y fue recluida en su habitación. Con recelo de que los padres retiraran a sus hijas al enterarse de la enfermedad de la directora, Mary Conway mantuvo a la paciente en secreto. La atendía por las noches y daba clases durante el día, en un régimen extenuante que concluyó cuando, al mes, la señora Trégent murió. La causa de la muerte que difundió la historiadora Alice Houston Luiggi fue parálisis cerebral. El Registro Oficial, sin embargo, dictamina una “dementia paraletica”, lo que podría explicar, aunque solo en parte, el sigilo de Mary Conway ante las familias. La ignominia que rodeaba a la paretic neurosyphilis, la explicación médica de la naturaleza de la enfermedad, heredada o no, impide tener más datos.

Si el Departamento Histórico-Artístico del Cementerio de la Recoleta no me hubiera verificado por correo la causa, no aseveraría que Agnes Emma Trégent murió de sífilis el 3 de abril de 1879, a los cuarenta y cinco años (“Causa de muerte demencia paralítica. Sección 13ª-47-1/3 (ubicación catastral)”). El caso es que la señora Trégent tuvo que haber sufrido los síntomas de la demencia paralítica, que aparece durante la fase terciaria de la sífilis y ataca los centros nerviosos: delirios, alteración de los reflejos pupilares y temblores, trastornos motores, de la memoria, confusión y por fin, demencia. Pero Mary Conway no habló al respecto. Su mesura sentimental lleva la atención hacia los cuidados que le prodigó a su colega. ¿La cuidó, como dijo, o la custodió? La fuente más fidedigna, su hermana Katherine Conway, dejó un vacío en este punto. Según sus cartas familiares, Mary Conway gastó el dinero fruto de cuatro años de ahorro en las cuentas impagas de la escuela, pero esta es su versión y no hay otras como para atestiguarla o desmentirla.

Inmediatamente después de la muerte de Agnes Trégent se presentaron ante Mary Conway el presidente Avellaneda y Manuel Quintana, que sería presidente veinte años más tarde. Preocupados por el futuro de la educación de sus hijas, le pidieron a Mary Conway que continuara con la escuela. En ese momento la Escuela Americana era la única que podía proporcionar a las niñas de la sociedad el perfecto conocimiento de un idioma extranjero; es posible que se haya hablado de algún tipo de colaboración financiera. Las opciones habituales eran enviar a las niñas bien a educarse en conventos o, si no más económica, sin dudas más arriesgada y engorrosa, contratar a una institutriz privada extranjera. No era posible esperar de las escuelas normales la enseñanza de las reglas de etiqueta anglosajonas. Ni hablar del espinoso problema de la religión. Si Mary Conway había sido una piedra en el zapato para la Escuela Normal de Tucumán, este puesto parecía calcado sobre su fotografía.

Sus alumnas la adoraban y temían: “Mary Conway era grande en todos los sentidos: muy alta, hermosa, digna, culta y con bellas maneras… nuestro amor hacia ella estaba lleno de respeto e incluso de un gran miedo”, dijo luego Victoria Avellaneda, hija del presidente, que fue su alumna desde los once hasta los quince años. Cuando Victoria hacía travesuras, en vez de castigarla le decía: “¡Victoria no! ¡Derrota!”. (“Ella sabía llevar a los niños. Jugaba con mi nombre, lo que me avergonzaba”). Ya fuera que hiciera uso del dinero de las damas de la beneficencia o del suyo propio, Mary Conway dejó a la escuela sin deudas. Para febrero de 1880 la American School estaba en lo más alto.

Ya no era necesario poner avisos en el Herald para atraer alumnas extranjeras. La señorita Conway estaba encantada con sus alumnas argentinas, mucho más dóciles que sus compatriotas, según decía. No admitía protestantes, porque implantaba una rigurosa enseñanza católica romana. Pero además exigía que el alumnado proviniese de los círculos más encumbrados; sus costos eran los más altos de la ciudad, aunque hizo algunas concesiones con niñas de familias pobres de buena cuna. La admisión al colegio, que tenía una ambientación suntuosa heredada de la Sociedad de Beneficencia, era muy estricta, al punto de que no contaba con más de sesenta alumnas. Mary Conway se ufanaba de impartir las mejores normas anglosajonas de educación, ya que las exigencias en cuanto a modales y comportamiento eran severas. Declaraba que el objetivo de su escuela era preparar a las niñas para la única carrera posible: el matrimonio. Si les daba instrucción intelectual, se explicaba, era para que pudieran acompañar a sus maridos, pero también se esforzaba, según contaron luego las alumnas, en inculcarles la consideración con sus sirvientes.

En los círculos allegados a la escuela se hablaba de su gran erudición europea, pero no la había adquirido en Europa sino en Buenos Aires, bajo una presión clandestina y febril. Todas las mañanas, a las seis y treinta, recibía al profesor Frecker, un inglés director de una exclusiva escuela de varones, que la dejaba a las ocho para presentarse en su establecimiento. Durante años, según escribió a Katherine, después de haber terminado con las clases estudiaba desde las nueve de la noche hasta las dos de la mañana. Se instruyó en latín, matemática, francés, teoría de la música e italiano. No creo que la señorita Conway haya podido mantener un ritmo de cuatro horas y media de sueño diarias durante años. Pudo tratarse de una exageración, pero sin dudas se dedicó a estudiar con esfuerzo, ya que su gran orgullo, decía, era poder reemplazar a todas las maestras, de cualquier asignatura. Más adelante, el profesor Frecker también le enseñó griego y hebreo.

Cuando Mary Conway lo conoció, al parecer William James Frecker se daba a la bebida, y su escuela, dirigida a los hijos varones de las familias patricias, iba barranca abajo. Casi un desclasado, impulsado a un autoexilio de Inglaterra por razones misteriosas, terminó en Buenos Aires para dedicarse a la enseñanza. Conoció a Mary Conway cuando ya era un aficionado al alcohol y no tardó en proponerle matrimonio. “¿Quién ha oído jamás que un borracho se reforme realmente?”, escribió ella a su hermana con crudo pragmatismo. “Además, amo demasiado mi independencia para renunciar a ella”. El profesor parecía estar muy enamorado. Ella lo rechazó pero le contrapropuso, si dejaba de beber, cenar juntos todos los domingos y mantener su amistad. Todo indica que él respetó su palabra y ella, además de cumplir con la suya, usó su influencia, que era mucha, para enviarle alumnos.

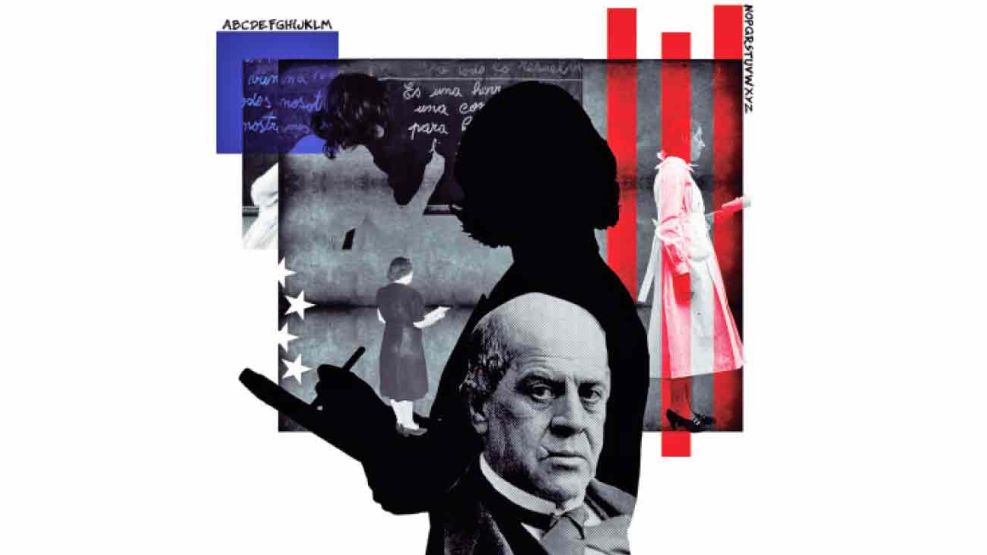

Una foto que podría ser de alrededor de 1880 muestra a la señorita Mary Conway con un rostro redondeado y arrogante, vestido de cola con frunces, seda negra brillante, pesada cadena de oro, un anillo refulgente y un peinado delicado. “Soy tan conocida, que una carta para ‘Señorita Conway - República Argentina’, me llegaría. Me gustaría que me vieras en la ópera, elegantemente peinada, ataviada con traje de cola, de terciopelo negro, adornado con encajes españoles, rodeada de hermosas jovencitas de dieciséis a veinte años vestidas de rosa, blanco y marfil. Tras ellas sus padres, de rigurosa etiqueta. Ocupamos tres palcos, y yo paso de uno a otro Frecker se pone en ridículo, con sus anteojos de teatro constantemente fijos en mí”.

La profecía de Sarmiento a Mary Mann: “La gente rica de Buenos Aires no reparará en gastos cuando se trate de sus hijas”, parecía cumplirse. El 4 de Julio de 1885 la maestra recibió canastas de flores, estrellas, herraduras y anclas de camelias y violetas, “como una ‘prima donna’. Tantas que envié siete a la iglesia, cinco al convento irlandés y las más comunes a los hospitales”. Entre los círculos elegantes estaba de moda enviar y recibir de regalo tortas colosales, centros de mesa y pirámides de dulces. La noche de ese 4 de Julio la escuela reunió a sesenta personas a la mesa y fue tal la abundancia de los regalos recibidos que al día siguiente Mary Conway mandó al orfelinato irlandés “vituallas suficientes para una comida y dos abundantes meriendas, y aún guardé golosinas y fruits glaces para el postre de cuatro días acá en casa. Tarjeteros, abanicos, candeleros, tinteros incontables, son los regalos habituales”. Regalos mucho menos habituales eran las joyas: “El reloj y la cadena dorados que le envié a Kattie son muy buenos. Yo los tuve por años. Me los dieron cuando estaba de luto por la señora Trégent”.

La señorita Conway tenía un gran ascendiente sobre sus alumnas. En 1949 Julia Clark de Navarro la recordaba “con terror en nuestros pequeños corazones”, un terror que no impedía, o más bien contribuía, a una especie de reverencia: “Nosotras observábamos cada gesto suyo y todos eran bellos. Estaba siempre sentada en un sillón o sofá, no caminaba. Nos enseñaba a vivir en el mundo: nunca nos corregía, hablaba con voz suave, si nosotras gritábamos ella se tapaba los oídos con las manos…. Y nos inculcaba el deseo de ser como ella”.

Las reglas de modales eran inflexibles, aunque en ocasiones contradictorias: las niñas tenían prohibido cruzar las piernas; jamás se podían reír a carcajadas; debían mantener el torso erguido; nunca, jamás, debían cortarse los vegetales blandos con un cuchillo; el pañuelo no se usaba en la manga, debía estar impecablemente doblado y colocado en el bolso. Algunas veces, sin embargo, las conminaba a llevarlo en la mano como un objeto decorativo, blanco como la nieve, para hacer con él graciosos ademanes.

☛ Título Las señoritas

☛ Autora Laura Ramos

☛ Editorial Libros del Zorzal, 2021

Datos la autora

Laura Ramos es escritora y periodista. Escribe para Página/12, La Nación y la revista Ñ de Clarín, donde entre 1998 y 1991 escribió unas columnas dominicales de gran impacto.

Entre sus obras se destacan Buenos Aires me mata (llevada al cine en 1997), Ciudad Paraíso, Diario íntimo de una niña anticuada, Corazones en llamas (en coautoría, con once ediciones y más de sesenta mil ejemplares vendidos) y La niña guerrera, que reúne nueve biografías de mujeres feministas.