El poderoso desarrollo de las ciencias promete develarnos los misterios del universo. El no menos prodigioso crecimiento de las técnicas nos augura que seremos capaces de gestionar con precisión los portentosos resultados de ese develamiento. Ciencia y técnica quedan así asociadas de manera definitiva como los dos únicos metavalores de la (pos)modernidad líquida, aquellos en los que podemos fiar nuestras esperanzas más ciertas de un futuro mejor.

Todo, absolutamente todo, está ahí para ser descubierto, sacado a la luz, puesto en evidencia, objeto de nuestro dominio y control, casi sobrehumanos. Es la era del superyó científico-tecnológico, que erradica todas las sombras y oscuridades del pasado atávico, es solo futuro, pura ansia de conquista del porvenir.

Se trata de la confianza ilustrada en el progreso indefinido reeditada en el siglo XXI, doscientos cincuenta años después, como en un feliz aniversario de incalculables consecuencias y notorias proporciones. La promesa parece haber sido cumplida, y más que satisfactoriamente. Una luz espléndida ilumina el mundo, ahuyentando los crepúsculos. Todo está en orden ahora.

El predominio epocal de la ciencia y de la técnica coloniza también la intimidad, especialmente en lo referido a las tecnologías: somos una era tecnofílica, propensa a adquirir toda cuanta nueva tecnología sea puesta a nuestra consideración, sea situada al alcance de nuestro disfrute. Aunque sea a precios exorbitantes.

Que la ciencia y la técnica posean dimensiones planetarias implica que tienen vocación omniabarcativa, que todo quieren someterlo a sus designios y veleidades. Nada de lo humano les es ajeno. Para ellas, como para Leonardo Da Vinci, el mundo está escrito en caracteres matemáticos y solo hay que desentrañarlo para su dominio absoluto.

No hay misterios. Lo inexplicable es solo lo que todavía no se ha podido explicar, no lo que no pueda explicarse en modo alguno. El nacimiento, el amor, el dolor, la muerte… son descartados y relegados a la condición de fuente de inspiración literaria, fantástica.

El triunfo universal de la ciencia y la técnica preconiza un mundo sometido al control de innumerables sistemas expertos, esos que nos dicen qué hacer y cómo hacerlo. Es la obliteración de la libertad personal, del libre albedrío, entregado a una causa más grande y de gestión más eficaz. El objetivo es la eficacia, no la libertad, y todos los medios deben ser puestos al servicio de ese fin, empezando (y terminando) por el sí mismo, la conciencia del yo, que queda así subsumida en un proyecto que la excede y regula pormenorizadamente.

La ciencia y la técnica se han convertido en la ideología (tal como afirma Jurgen Habermas), en el paradigma dominante de la época y a cuya sombra se desarrollan todas las disciplinas del saber, pero no en cualquier tipo de paradigma, sino en uno que tiene su razón y medida en la eficacia. Posiblemente por eso la ciencia y la técnica contemporáneas apenas deliberan acerca de los fines y sí se expiden, y abundantemente, sobre la cuestión de los medios, cuyo único valor consiste en ser precisamente eficaces, en lograr lo que se han propuesto: el medio justifica el fin, y esto hasta el extremo de que se pierde de vista su carácter de mediación, se lo naturaliza.

Conejillos de indias. Si puede hacerse, debe hacerse: es el imperativo categórico de los tiempos en los que elegimos vivir. Científica y tecnológicamente, pero debe hacerse, no hay excusas que merezcan ser tenidas en cuenta para retrasar el progreso. Sin embargo, estas omnipotencia y omnipresencia de la ciencia y de la técnica no son inocuas, de ellas no salimos indemnes por completo.

Todos somos objetos de investigación científica y experimentación tecnológica, el mundo entero es un magnífico laboratorio planetario compuesto por miles de millones de unidades de análisis, con carácter preventivo e inmunológico, pues el sistema está en estado de constante alerta ante eventuales amenazas a su integridad. “Homo homini virus”, sostenía Baudrillard.

Todos somos potenciales causas de enfermedad para todos los demás. Sin saberlo, ni intuirlo siquiera, vivimos en un imperceptible estado de cuarentena constante, tanto más imperceptible cuanto más profundo y duradero. Toda socialización es sinónimo de profilaxis, de temor al extraño, una forma tenue de la hostilidad, de ausencia de hospitalidad.

El extraño es el más virus de todos, el que más debe ser investigado, el que debe ser sometido a vivisección, aquel cuyo potencial dañino debe ser desconstruido, neutralizado, esterilizado incluso. La ciencia y la técnica no pueden permitir que nada escape a su férreo control, a su dominio imperial del mundo pues, en efecto, lo dominan imperiosamente.

Este régimen imperial de la ciencia y la técnica lo es en tanto que aspira a sojuzgarlo todo, a someterlo a su poder, a ponerlo bajo su mando y tutela. Es un dominio ilimitado no tanto porque llega hasta los espacios más recónditos, que también, sino por cuanto carece de límite, de medida: es inconmensurable, desde los espacios siderales hasta lo más íntimo, las tecnologías del yo de Foucault.

Nada en la realidad queda exento de supervisión, todo debe ser escrutado minuciosamente para que la ciencia y la técnica se conviertan en la medida precisa del mundo, en su marca. Si la regla de oro de los antiguos era haz a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo, la nueva regla es opera tan científica y técnicamente como te sea posible (y lo demás se te dará por añadidura).

La ciencia y la técnica se convierten en una ética, un principio regulador del comportamiento humano: la bondad consiste en conducirse científica y técnicamente con nuestros semejantes, consecuencia de un primer mandamiento: sé científico y técnico tú propiamente. El “conócete a ti mismo” del Oráculo de Delfos es ahora conócete en tanto que producto de la ciencia y la técnica.

En efecto, no hay conocimiento posible al margen del científico y tecnológico, y sus sucedáneos experimentales. Todo debe ser objeto de experiencia, de medición, de cálculo preciso. Y cuanto no, adquiere el precario estatuto de lo no existente, lo ininteligible. La ciencia y la técnica se han convertido en una era numérica, un tiempo de lo cuantificable que deja desprovisto de sentido todo lo que no lo es..

Este carácter de desprovisto de sentido es categórico, inapelable. Lo que no puede ser reducido a número queda convertido en espíritu, en fantasma y, por lo tanto, en algo irreal, carente de materia, algo dotado de una condición meramente espectral, esto es, irrelevante para la ciencia y la técnica en cuanto la ciencia y la técnica solo atienden lo real, lo comprobable empíricamente.

La ciencia y la técnica han configurado un ecosistema perfecto, regulado, predecible y en el que los extraños no tienen cabida alguna. Es una cierta forma de absolutismo ligero, de totalitarismo con pretensiones democratizantes, por paradójico que esto resulte: en el siglo XXI, al menos en la mayoría de las democracias occidentales, la ciencia y la técnica son la clase media del progreso.

Las clases bajas, los así definidos como extraños, están condenados a no progresar, sobre ellos recae una interdicción que es impiadosa y definitivamente científica y tecnológica: habitar en las periferias del sistema, en sus extrarradios, de manera física y simbólica. Este extrañamiento opera en virtud de la presunción de que son virus que pueden afectarnos a todos y poner en riesgo el nivel de vida que tan trabajosamente hemos alcanzado. Es lo que ocurre en Europa y en Estados Unidos con los inmigrantes. Y aquí con los pobres.

Una sociedad científica y tecnológicamente construida no puede aceptarlos pues es por completo incapaz de procesar la diferencia que representan (mucho menos la semejanza, todavía más desafiante). Es la aporofobia, la fobia a los pobres o desfavorecidos, término acuñado por la filósofa española Adela Cortina y aceptado oficialmente en 2018 por el Diccionario de la Lengua Española.

Para la comunidad científica y tecnológica en la que vivimos, los virus plantean un desafío inmenso: su neutralización, el conjunto de procesos destinados a evitar que prosperen. Su prosperidad es inversamente proporcional a nuestro pretendido progreso. Pero no hay políticas públicas eficaces para erradicar la pobreza, porque la política se ha vuelto también científica y tecnológica, está en manos de tecnócratas y científicos sociales, por completo incapaces de pensar paradigmas alternativos.

Detectar el virus es el primer paso para erradicarlo. Se trata de un proceso delicado y miniaturista pues la extirpación del virus puede llevar consigo como daño colateral la extirpación de quien no lo sea. Se trata de buscar, ante todo, consumidores defectuosos, los incapaces de beneficiarse de las innumerables ventajas de la sociedad de consumo, que es la dimensión económica de la ciencia y la técnica. El reinado del consumo es la continuación de la ciencia y la técnica por otros medios.

Vivimos en una nueva y prometedora era de la inocencia, todo es progreso, no hay culpa en tanto que la culpa pertenece al pasado y el progreso al futuro. Solo son culpables los virus, culpables por su propia existencia como tales, y a los que únicamente cabe exonerar si mutan hacia otro organismo social que no sea el nuestro, si emigran, si huyen.

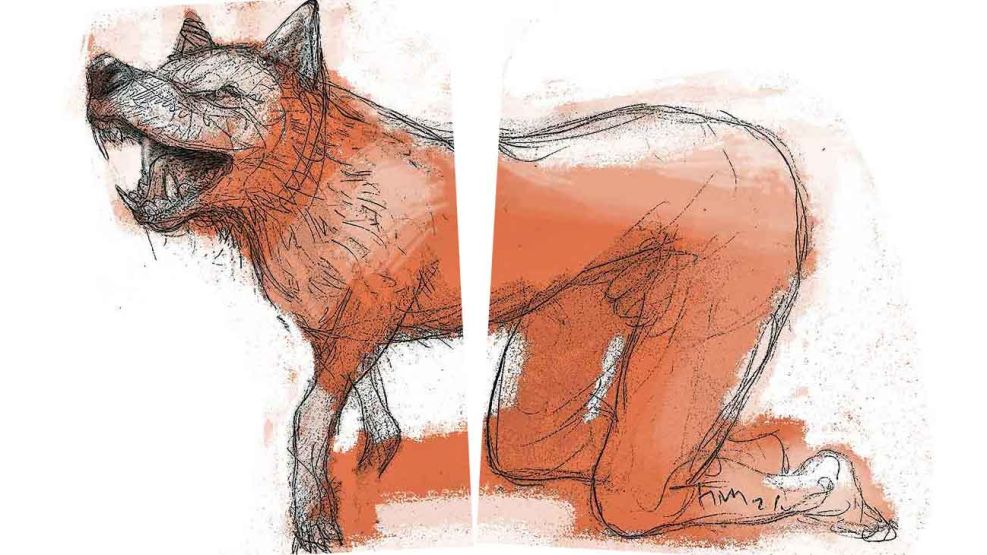

“Homo homini virus” es la versión (pos)moderna líquida del “homo homini lupus”, “el hombre es un lobo para el hombre”, que escribieron Plauto y muchos siglos después Thomas Hobbes en su Leviathan. De esta (auto)concepción de la condición humana no cabe esperar nada bueno, nada venturoso. Por el contrario, “homo homini res sacra”, “el hombre es una cosa sagrada para el hombre”, sentenció Séneca. Resulta una imagen no solo más reconfortante sino sobre todo más fecunda: incluir a los desterrados, a los deportados, a los enviados al ostracismo, para tener así de verdad un mundo en común.

*Profesor de Etica de la Comunicación. Universidad Austral.