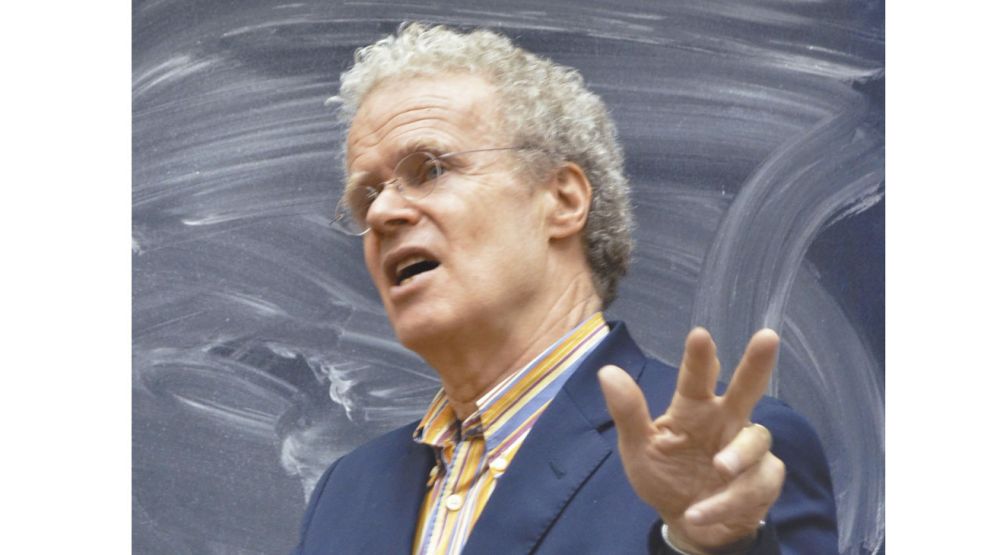

Tres años atrás, el autor de Construyendo utopías reales se despidió de sus amistades diciendo: “Me muero como elegí”, casi como en la canción de Silvio Rodríguez. Ante el cáncer de hígado, había decidido maximizar energías para seguir escribiendo hasta el final y despedirse de su familia y seres queridos. No se quejaba: “Fueron 72 años maravillosos”, escribió. “Me queda una cantidad limitada de tiempo en esta maravillosa forma de polvo de estrellas. No siento ningún terror. No tengo ningún miedo”. El 23 de enero de 2019 moría Erik Olin Wright.

El cambio ya empezó. Sociólogo destacado, Wright decía que “el mundo no está preparado para ir hacia una forma alternativa basada en la solidaridad, la igualdad y la democracia, nosotros debemos preparar al mundo para eso”. Con esa convicción se dedicó a estudiar “utopías reales”, como las “empresas recuperadas” de la Argentina, convertidas en cooperativas de trabajo.

Wright creía que la humanidad ya camina hacia formas de organización social diferentes, pero no por gobierno o revolución alguna, sino por las formas concretas que seres humanos a lo largo y a lo ancho del planeta desarrollan desde hace tiempo. Basaba esa convicción en datos, en evidencia, y en un análisis riguroso que, para que se comprenda mejor, conviene citarlo:

“Si se piensa en quinientos años atrás, no ocurrió que un grupo de comerciantes, banqueros y artesanos se sentaron alrededor de la mesa y dijeron: ‘Odiamos el feudalismo, ¿cómo podemos destruirlo?’. No. Construyeron alternativas al feudalismo en las ciudades, en pequeños espacios, donde pudieron, y luego expandieron esos espacios y lo hicieron en colaboración con segmentos de la clase feudal, que encontró ventajoso permitir que el capitalismo surgiera y se desarrollara a pesar de que en el largo plazo su surgimiento y desarrollo socavaría las bases del feudalismo. Mi visión en pos de transformar el capitalismo tiene ese carácter”.

Crecen desde el pie. En su libro Construyendo utopías reales, en un contexto global donde crecen sin freno las desigualdades –tanto socioeconómicas como en relaciones de poder–, aborda la aparente paradoja del título con una estrategia bien “analítica”: salta sobre la dogmática obviedad de que cualquier propuesta de repensar lo establecido será tachada de “utopía”.

Ese trabajo sienta las bases para un conjunto de alternativas, documentado, fruto de un relevamiento sistemático de “utopías” existentes, llamadas a convertirse en hitos del pensamiento social del siglo XXI. Lejos de un planteo ingenuo, su optimismo de corte gramsciano se basa no solo en la voluntad sino sobre todo en la inteligencia. Un optimismo “esencial si se quiere transformar el mundo”.

Las experiencias que relevó van desde empresas recuperadas (como las que vino a conocer y estudiar en la Argentina) hasta los presupuestos participativos; desde las redes de software libre o Wikipedia –donde miles de personas que no se conocen trabajan gratis para poner conocimiento en manos de todos– hasta los millones de voluntarios que en el mundo trabajan sin que la noción de “utilidad” tenga relevancia; desde huertas comunitarias con las que sobreviven comunidades aborígenes hasta ideas practicables como la renta básica universal. Todos horizontes hacia otro mundo de “igualdad social, libertad genuina y desarrollo de potencialidades humanas”.

Para Erik Olin Wright ese mundo diferente está construyéndose ante nuestros ojos, aunque no estemos atentos a esa trabajosa construcción que, como la pared de Zitarrosa, “crece desde el pie”. No desde arriba.

Capitalismo. Wright es un pensador clave del marxismo analítico, corriente nacida como reacción al cerrado dogmatismo del pensamiento marxista, a lo que calificaban como “bullshit marxism” (“bullshit” equivale a “boludeces”). El grupo postulaba un “Non-bullshit marxism”, que deja de lado categorías filosóficas imposibles de comprobar empíricamente, así como elementos dogmáticos y metafísicos del propio Marx. Entre los más destacados de ese grupo se encuentran Gerald Cohen, John Roemer, Jon Elster, Adam Przeworski y Philippe van Parijs. En la Argentina, Roberto Gargarella y Rubén Lo Vuolo han trabajado en esta corriente.

Wright entiende al capitalismo como una economía de mercado combinada con una estructura social en la que existen al menos dos clases enfrentadas. Cualquier sistema económico, capitalista, estatista o cooperativista, siempre será “de mercado” en tanto en él se coordinan intercambios voluntarios, ofertas, demandas y precios. Es que el mercado preexiste al capitalismo. Y de hecho existen mercados en los que los medios de producción están en manos del Estado o son gestionados por los propios trabajadores. Lo que caracteriza al capitalismo es el modo en que los propietarios del capital ejercen su poder a través de las empresas y el sistema económico.

Y si hay capitalismo, hay anticapitalismo. En él Wright identifica dos tipos de motivaciones: intereses de clase (el capitalismo daña los intereses materiales de mi clase social) y valores morales (el capitalismo ofende valores morales que nos parecen importantes).

Pero, aunque muchas personas tienen (o creen tener) sus intereses de clase bien definidos, la complejidad del capitalismo actual hace que no estén tan claros. Es lo que llama “posición contradictoria de clase”: personas que sin ser propietarias de medios de producción participan de la explotación de otras (un gerente de empresa), o por el contrario, personas que poseen medios de producción, pero no explotan a nadie (pequeños propietarios o productores autónomos), y eso requiere repensar a qué llamar “clase trabajadora”. Será entonces aquella que no posee medios de producción y no es autónoma en su trabajo.

Tampoco se dieron la pauperización y homogeneización de la clase obrera que preveía el marxismo clásico, lo que produciría la toma de conciencia anticapitalista. Más bien pasó lo contrario en cualquier país medianamente desarrollado (más allá de las cíclicas crisis).

Rumbo. ¿Puede haber un anticapitalismo sensato cuando las opciones que se presentaron como alternativas superadoras fracasaron económicamente o terminaron siendo pesadillas autoritarias que violaron derechos y libertades de los ciudadanos? ¿No es gracias al capitalismo que disfrutamos de confort, smartphones, Netflix, lavarropas, internet, y todo aquello que nos permite vivir como jamás en la historia se había soñado? Sí, pero también caracterizan al capitalismo el fracaso en desterrar la pobreza, el agravamiento de las desigualdades, la amenaza cierta de destrucción del planeta y la creciente desesperanza para millones en todo el mundo.

Para Wright, “uno de los objetivos de la transformación y emancipación sociales es crear un mundo en el que sea más fácil para la gente ser amable y generosa”. ¿Cómo hacerlo en un contexto en el cual “quejarse del capitalismo es como hablar del mal tiempo: te hace sentir bien, pero, no cambia las cosas”? Allí es donde enarbola un gramsciano “optimismo del intelecto”, para explorar alternativas realizables: las “utopías reales”, construcciones teóricas sobre cómo podrían rediseñarse las instituciones sociales para generar cambios hacia una sociedad más igualitaria, pero siempre usando como insumos experiencias concretas.

En su análisis hay tres grandes poderes fácticos: el económico, el estatal y el social, y señala que la alternativa consiste en reforzar el poder social, entendido como la capacidad de movilización, cooperación voluntaria y acción colectiva. Se trata de “expandir y profundizar ese componente”, algo parecido a una puesta en valor de la antigua idea de subordinar el poder económico al poder social, tan rica en las izquierdas del siglo XIX hasta que las experiencias autoritarias mixturaran el poder estatal y el social, en las experiencias trágicas de los “socialismos reales”.

En otras palabras, “socialismo” no es sinónimo de “estatismo” (todo un dogma en los autoritarismos de izquierda), sino que se trata de profundizar la democracia, desde una posición fuertemente participacionista, y no desde una concepción elitista, como la que caracteriza tanto a populistas como a liberales y republicanos clásicos, quienes creen que la sociedad es como un niño pequeño que debe ser guiado y conducido, y nunca sus opiniones o decisiones tenidas en cuenta.

Para Wright, por el contrario, se trata de democratizar la economía en cada lugar donde sea posible hacerlo. Desde otro lugar, es la misma idea que el socialismo introdujo en la discusión pública hace ya unos 200 años. Jean Jaurès la había formulado de esta manera: “La democracia es el mínimo de socialismo y el socialismo es el máximo de democracia”. O como el concepto técnico de socialismo que postuló Durkheim cuando definió así a toda doctrina que reclama “la incorporación de las funciones económicas en los centros directores y conscientes de la sociedad”.

Tres estrategias. Así, la forma de trascender el capitalismo es a través de un proceso creciente de democratización. Y la democracia no es un simple procedimiento de selección de candidatos, ni se agota con la vigencia de ciertas libertades. Para Wright las democracias actuales son apenas primeras aproximaciones a una sociedad verdaderamente democrática, que lo será cuanto sea más humana e igualitaria.

Ve tres tipos de estrategias de transformación social, ensayadas parcialmente en el pasado por diferentes tradiciones de la izquierda: la rupturista, la intersticial y la simbiótica. La primera implica una ruptura total de las instituciones vigentes; la segunda sugiere la construcción de nuevas instituciones en las hendijas del sistema: así nacieron las cooperativas y los sindicatos. La tercera supone aprovechar las instituciones vigentes para producir cambios cuantitativos que terminen impulsando cambios cualitativos. Una estrategia de “adaptación evolutiva”, en cuyo desarrollo se puede utilizar al Estado para solucionar problemas e incrementar el poder social, y sobre todo, combinar las tres estrategias cuando las situaciones lo ameritan. Por ejemplo, la cuestión del cambio climático, el desastre al que nos conduce la actual forma de producción de energía, no admite otro tipo de estrategias que no sean de ruptura.

Un proyecto que pretenda tener éxito debe combinar esas estrategias, que por separado no funcionan. A esa combinación virtuosa la llama “erosión”. La evidencia histórica no da motivo para pensar que el capitalismo será demolido o transformado de un día para otro; nada en la historia natural ni en la historia humana sucede de ese modo. La modificación de cualquier estado de cosas pasa por diferentes transformaciones, a veces por acumulación de cambios graduales, a veces con saltos o rupturas, pero siempre en dilatados y trabajosos procesos. Como en el ejemplo que citamos antes: en el paso del feudalismo al capitalismo no hubo una revolución que arrasara con lo anterior; no fue otra cosa que un proceso de erosión. Las imágenes de la toma del Palacio de Invierno, o la caída de la Bastilla, son potentes y simbólicas. Pero son solo eso.

En cualquier caso, no hay garantías de éxito. Nadie puede determinar por anticipado el alcance de ninguna de las vías ni de su combinación. Pero esto no es algo exclusivo de la ciencia social o del socialismo, sino que la contingencia e incertidumbre de cualquier escenario posible se aplica también al sistema hegemónico vigente.

Adiós consciente y coherente. “Parece bastante mezquino quejarse después de haber vivido 72 años en esta extraordinaria forma de existencia que pocas moléculas en el universo llegan a experimentar”, dejó escrito en su nota de despedida. “De hecho, utilizar la palabra ‘experiencia’ es maravilloso. Los átomos no tienen experiencia. No son más que materia. Todo lo que soy es materia. Pero organizada de forma tan compleja a varios niveles, que es capaz de reflexionar sobre sí misma y lo extraordinario que ha sido estar vivo y consciente de estar vivo”.

“Me encuentro en este rincón privilegiado de lo humano que ha conseguido, contra todas las probabilidades, no vivir una existencia de miedo y sufrimiento por las crueldades de nuestra civilización, que nunca ha sentido el miedo por el hambre, por su seguridad física, que siempre ha tenido los recursos necesarios para sacar adelante a su maravillosa familia”. En el prólogo de Construyendo utopías reales, había explicado: “Decidí aprovecharme de este privilegio extraordinario, no para llevar una vida de autoindulgencia sino para crear significado para mí y los demás intentando hacer del mundo un lugar mejor”.

En su carta de despedida también dijo: “Creo que mis intentos obstinados por revitalizar la tradición marxista y hacerla más relevante para la Justicia y transformación sociales están asentados en un entendimiento científicamente válido de cómo funciona el mundo de verdad”. Y coronaba la carta: “No estoy feliz por morir, pero sí profundamente contento con la vida que he vivido, y que he podido compartir con todos ustedes”.

*Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodístico-cultural El Miércoles, en Entre Ríos.