Hace un mes, el 13 de abril, a los 89 años falleció Mario Vargas Llosa, uno de los más destacados escritores hispanoamericanos. Una breve lista de algunas de las distinciones obtenidas por él da una clara idea del reconocimiento logrado por el autor: Premio Nobel de Literatura (2010), Premio Cervantes (1994), Premio Príncipe de Asturias de las Letras (1986), Premio Rómulo Gallegos (1967), Premio Biblioteca Breve (1962).

No pretendemos aquí extendernos sobre la obra y vida del escritor, porque esa tarea ya fue realizada en múltiples medios periodísticos en las últimas semanas. En esta nota proponemos algo distinto: examinar algunos rasgos del “boom de la literatura latinoamericana” (fenómeno literario al cual el nombre de Vargas Llosa está incuestionablemente asociado), así como recordar algunas reflexiones suyas sobre éste.

Con referencia al término “boom”, proviene de la terminología del marketing norteamericano para designar una brusca alza de las ventas de determinado producto. Si bien en distintos centros urbanos de América Latina ya se había producido en ese sentido un “boom” de ventas de artículos de tocador o electrodomésticos, lo sorprendente fue su aplicación a un producto como el libro, que anteriormente se encontraba al margen de ese tipo de desarrollo.

Por otra parte, en cuanto a las características del “boom de la literatura latinoamericana”, aunque se escribió mucho sobre él, debe señalarse que ello no quiere decir que se presente con características firmemente establecidas, con una uniforme perspectiva por parte de la crítica y de los mismos escritores. En efecto, no hay una unanimidad de opiniones con respecto a elementos esenciales como autores, fechas, rasgos comunes, papel de los medios masivos y de las editoriales en su difusión.

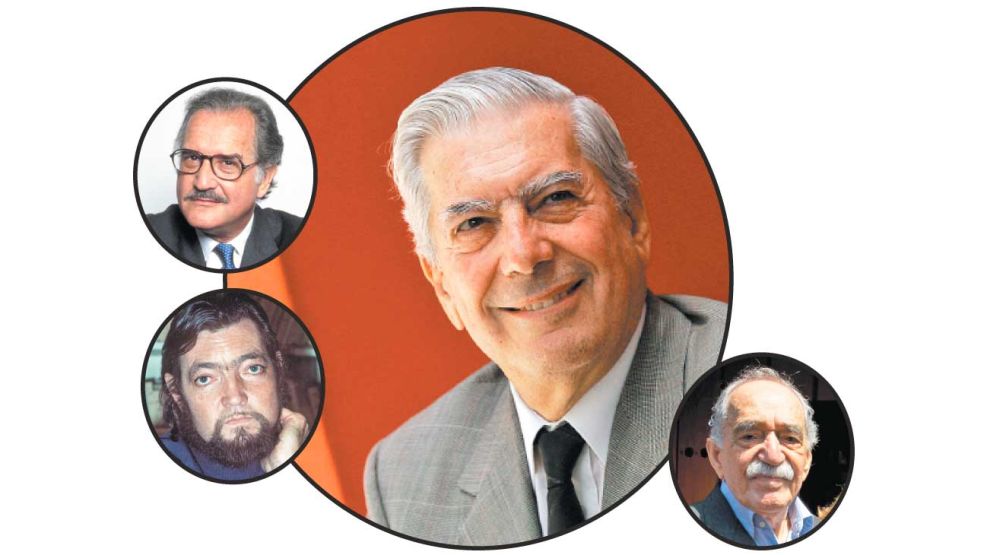

En lo que se refiere a los autores que pertenecerían al “boom”, aunque el listado varía notablemente según quién lo realice, hay algunos nombres que parecen ineludibles, entre ellos el de Vargas Llosa. Al respecto, el escritor chileno José Donoso, al que algunos lo incluyen dentro de dicho movimiento, en su obra Historia personal del boom (1972), sostenía: “Si se acepta lo de las categorías, cuatro hombres componen para el público el gratín del famoso boom, el cogollito, y como supuestos capos de mafia eran y siguen siendo los más exageradamente alabados y los más exageradamente criticados: Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa”. Con un criterio similar, el crítico literario uruguayo Ángel Rama afirmó con tono satírico en su artículo “El ‘boom’ en perspectiva” (1981) que éste es “el club más exclusivista que haya conocido la historia cultural de América Latina, un club que tiende a aferrarse al principio intangible de solo cinco sillones y ni uno más, para salvaguardar su vocación elitista. De ellos, cuatro son, como en las Academias, ‘en propiedad’: los correspondientes a Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. El quinto queda libre para su otorgamiento”. Puede verse que los cuatro nombrados parecen ser siempre tenidos en cuenta, aunque recordemos que según las distintas miradas suelen añadirse diferentes nombres.

Por otro lado, sobre esta temática, Vargas Llosa señalaba en el Coloquio del Libro (Caracas, 1972): “Lo que se llama boom y que nadie sabe exactamente qué es –yo particularmente no lo sé– es un conjunto de escritores, tampoco se sabe quiénes, pues cada uno tiene su propia lista, que adquirieron de manera más o menos simultánea en el tiempo, cierta difusión, cierto reconocimiento por parte del público y de la crítica”.

Además, en cuanto a las fechas, debe destacarse que tampoco hay un acuerdo sobre ellas. Si bien en general se sitúa al “boom” en los años sesenta y setenta del siglo pasado, es un arco temporal bastante laxo. Según el citado Ángel Rama, una fecha de inicio posible sería 1964, para lo que se basa en un curioso indicador: las cifras de ventas de obras de Julio Cortázar antes y después de esa fecha. Éste había publicado Bestiario (1951), Las armas secretas (1959) y Los premios (1960) con tiradas que oscilaban entre 2.500 y 3 mil ejemplares, sin llegar a reeditarse ninguna de ellas. Pero, a partir de Rayuela (1963), se inicia un ciclo distinto, ya que no solo las sucesivas ediciones de esta obra alcanzan desde los 10 mil hasta los 25 mil ejemplares, sino que también se reeditan con importantes tiradas sus textos anteriores. Para el crítico uruguayo, ello sería un claro indicio del momento de la notoriedad alcanzada por uno de los autores claves del “boom” y, por extensión, de todo el movimiento.

Asimismo, con referencia a la generación del “boom”, la mayoría del cuarteto nombrado estaba compuesto por jóvenes, porque García Márquez (nacido en 1927), Carlos Fuentes (1928) y Vargas Llosa (1936) eran treintañeros al iniciarse los años sesenta y solo Cortázar (1914) pertenecía a un momento previo. Pero un rasgo singular del “boom” fue que, a partir del éxito de los nombrados, escritores de anteriores generaciones también obtuvieron una renovada difusión entre el público. Un caso ejemplar de ello es el de Leopoldo Marechal y su obra más famosa, Adán Buenosayres. Ésta había aparecido en 1948 cosechando escasos lectores, pero en 1966 la editorial Sudamericana la reeditó con una tirada de 10 mil ejemplares y con la misma tirada la volvió a publicar en 1967, 1968 y 1970.

Por otra parte, en cuanto a los elementos comunes que vincularían a las obras del “boom”, debe destacarse que tampoco hay consenso más allá de que las obras de éste se restringen a la narrativa. Esa falta de elementos comunes en los autores del “boom” fue destacada por Vargas Llosa, quien en el evento señalado opinaba: “No se trató en ningún momento de un movimiento literario vinculado por un ideario estético, político o moral. (…) Se advierte ya distancia respecto a esos autores como cierta continuidad en sus obras, pero es un hecho, por ejemplo, que un Cortázar o un Fuentes tienen pocas cosas en común y muchas otras en divergencias”.

Continuando con lo referente al papel cumplido por las revistas de actualidad y las editoriales en la difusión de los autores del “boom”, tampoco existe acuerdo. No es que haya dudas sobre que estos influyeron, sino en qué medida lo hicieron. Sin entrar en tal debate, no cabe duda de que aquellas revistas que se desarrollaron en los años sesenta siguiendo el modelo de publicaciones norteamericanas como Time o Newsweek cumplieron un papel destacado. Ellas prestaron una atención a libros y autores de una manera similar a la que antes se dedicaba solo a figuras políticas, deportivas o del espectáculo. Un caso ejemplar de ello fue la revista argentina Primera Plana, aparecida en 1962, que mucho contribuyó a la difusión de los narradores latinoamericanos.

Por otro lado, sobre las editoriales, en los años sesenta, varias de América Latina y alguna de España comenzaron a incluir en sus catálogos a autores latinoamericanos en una proporción mayor a la que venían haciendo con anterioridad e incluso encararon concursos internacionales con atractivos premios, contribuyendo así a la difusión de muchos escritores. Un caso ejemplar en este sentido fue la editorial española Seix Barral, que premió obras como La ciudad y los perros (1962), de Vargas Llosa, o Cambio de piel (1967), de Carlos Fuentes.

Precisamente, sobre la importancia de las editoriales en la difusión del “boom”, Vargas Llosa comentaba en 1972: “Los editores aprovecharon muchísimo esta situación, pero ésta también contribuyó a que se difundiera la literatura latinoamericana lo que constituye un resultado a fin de cuentas bastante positivo. Lo que ocurrió a nivel de la difusión de las obras sirvió de estímulo a muchos escritores jóvenes, los ha llevado a escribir, les ha probado que en América Latina existe la posibilidad de publicar”.

En suma, el “boom” ha sido un fenómeno complejo, sobre cuyas características se han formulado muy diversas apreciaciones, tanto por parte de los críticos como de los propios autores involucrados. En este sentido, más allá de recordar algunas cuestiones fundamentales sobre el fenómeno del “boom”, hemos querido rescatar aquí las opiniones de Mario Vargas Llosa sobre éste.

*Licenciado en Letras (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA), IG@carloscampora01