Escribir es un sacrificio sensorial. Deponemos los músculos, los poros, en función de los dedos que movilizan toda la significación. Abandonamos los abrazos reales, el viento en la cara, en la búsqueda del sentido que se configura a medida que las palabras se nos presentan como hallazgo, pero a la vez pérdida. ¿Cómo estarse quieta el tiempo suficiente para que advenga el texto necesario, el texto que necesita de mí (de mis dedos), en lugar de dejarme caer en el pasto brillante de una tarde fresca? ¿La felicidad de una frase basta para compensar el encierro? Las pantallas –ipad, computadoras, celulares, televisores, etc.– reverberan a nuestro alrededor, a la espera de una mínima desconcentración que nos sustraiga de la tarea. La cita con la palabra parece ociosa, como si ella (la palabra) se contornease seductora, mostrando una partecita de su poder significativo, pero también su insuficiencia.

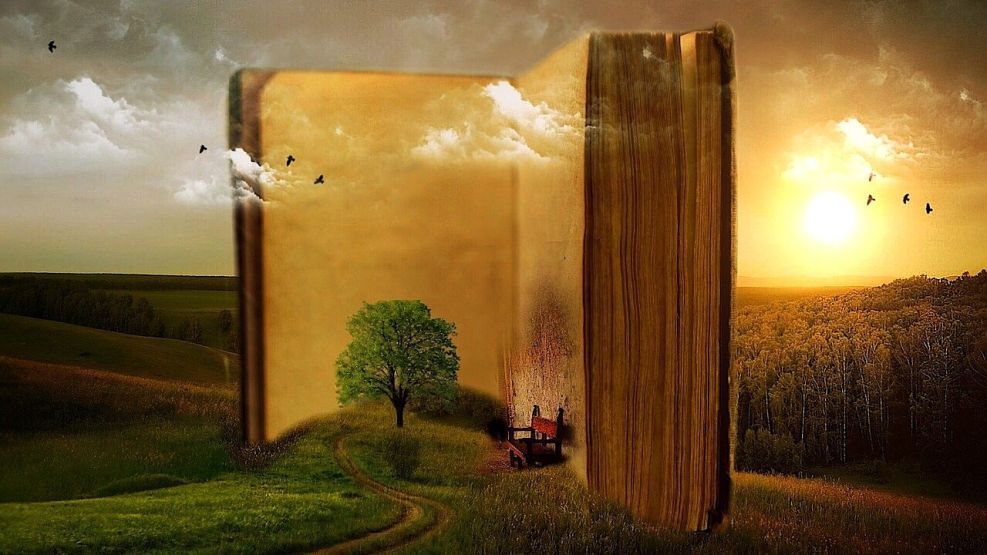

La fórmula más exacta para describir el mar nunca será la que alcancen los ojos sumergiendo la mirada entre las olas; un sabor que nos extasía, difícilmente adquiera un gusto semejante por escrito. El efecto de un felino, su presencia, sobrepasa los versos que les dedica T.S. Eliot. Y sin embargo… Usamos la misma palabra para hablar de lo sensorial (los sentidos) que para referir el significado de las cosas (dar sentido). ¿Escribir es darle sentido a lo que sentimos? Como dice Marcelo Cohen en una novela genial, existe la “testarudez de escribir” y “la dicha de leer”. Con ésta última vuelvo a ese libro y me reencuentro con la alegría de sus frases visionarias. Una tras otras, a lo largo de más de quinientas páginas. El título de la novela remite a la ambigua felicidad de la tarea del escritor: Donde yo no estaba.