Nadie es más falible que un periodista desbordante de certezas. Instalarse en el cómodo sillón del que todo lo sabe, o de quien cree saberlo todo, es más nocivo para la opinión pública (léase el ciudadano de a pie, ávido por recibir información certera, veraz, confirmada, sin fisuras aunque cuelguen de ella opiniones diversas), que la duda.

Un periodista que debe ser uno de los más citados en los medios cuando se trata de buscar caminos hacia la verdad en este oficio, Augusto Delkáder Teig (hoy con 69 años) dijo en los años 80: “En caso de duda, haz periodismo”. ¿Disipa la duda el hacer periodismo? No, por el contrario, acentúa un componente de la identidad genética del periodista (en verdad, debiera serlo de cada humano) indispensable para el buen ejercicio de la profesión. La duda no es jactancia, sino todo lo contrario: es la certeza de que siempre quedará un resquicio entre lo que se pretende decir desde el oficio y lo que verdaderamente fue, es, o será.

“Periodista es alguien que le dice a la gente lo que le pasa a la gente”, es otra frase célebre, pronunciada por el fundador del diario La Repubblica de Italia ante estudiantes de una escuela de periodismo madrileña. “En periodismo, tanto la duda sobre lo que se dice como la pregunta como fórmula para saber qué pasa están en crisis, si no están desterradas. Desde mi punto de vista la facilidad creada por las redes sociales para opinar de pronto de todo lo que ocurre ha entrado de lleno en la propia esencia del periodismo (la duda, la pregunta) destrozándolo hasta hacerlo irreconocible”, escribió el célebre Juan Cruz.

En estos tiempos en los que la verdad se esconde tras los pliegues, de grietas y maniobras, operaciones mediáticas o políticas, es bueno estar atento a esas palabras.

Todo esto viene a cuento de lo que quisiera transmitir a los lectores de PERFIL en este 24 de marzo, nuevo aniversario de aquél de 1976 que sumió en el dolor, la brutalidad, la muerte, el destierro, la tortura, el infame aprovechamiento del poder de las armas y el dinero para solaz de poderosos y sufrimiento de las mayorías.

En estos últimos días, un puñado de cartas –cuyo tenor, por desagradable, es preferible omitir– han planteado nuevamente la relativización de lo sucedido con la Argentina a partir de aquel 24 de marzo, cuestionando la simbólica cifra de 30 mil de-saparecidos (un símbolo que mantiene su valor para afirmar la memoria y clausurar el olvido) e insistiendo en que aquello fue una guerra. No lo fue, y en esto las certezas superan a las dudas de manera aplastante: hubo un Estado (y sus funcionarios instalados de facto) que ejerció un poder omnímodo sin respetar las normas básicas de la convivencia jurídica y social; y hubo organizaciones de militantes políticos que llevaron sus acciones más allá de la legalidad.

Aquél pudo actuar, como se recuerda en otros casos (Italia, por ejemplo) con la Ley en la mano e imponiéndola con respeto a sus límites; estos debieron contar con los deberes y beneficios que esa misma Ley otorgaba, sometiéndose a los mandatos de la Justicia.

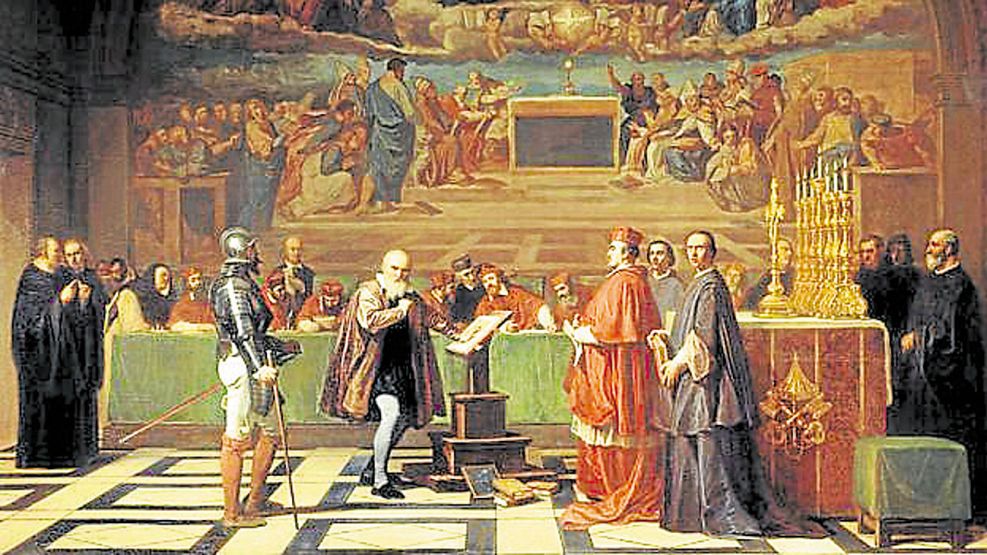

Preguntarán los lectores el porqué de estas palabras. Porque en algunos casos, la duda tiende a desaparecer porque la eliminan la ciencia, la historia, los testimonios, los documentos): no hay dudas de que la Tierra es esférica y gira en torno al Sol, y sin embargo, quienes lo definieron así hace siglos debían someterse a tribunales ignorantes y mortíferos.

No hay dudas de que jamás debió existir el 24 de marzo de 1976, que jamás deberá existir otro igual y que memoria, verdad y justicia son mucho más que palabras.