Cada semana en estos últimos meses me preguntaba en qué andaría Leopoldo. Me decía que debía llamarlo, teníamos una charla pendiente para actualizarnos. Su número era uno de los pocos que todavía sabía de memoria. Entonces pensaba que había tiempo por delante, que ciertas amistades no se diluyen, y como si la macrisis redujera la existencia a la supervivencia y transformara cualquier tipo de sociabilidad en un exceso –como prender una estufa–, fui posponiendo este llamado y muchas otras cosas en la vida que no viene a cuento enumerar.

Es la primera vez que experimento la muerte de un amigo querido. Intentar definir esa ausencia es imposible. Porque es una ausencia ilógica, bastarda, que se va volviendo natural con los días y dejando lugar a la nostalgia, que es la mejor de las tristezas. Cuando hay nostalgia, hay aceptación, y las imágenes crudas se animan en recuerdos.

Si no hubiera sido por Leopoldo Brizuela, no habría conocido ni el laberinto de La Plata, ni la literatura de Sara Gallardo o de Djuna Barnes. Cuando tuve mi primer auto, empecé a ir para allá regularmente, casi siempre los domingos. Enseguida memoricé el camino y la salida que debía tomar en la rotonda de entrada a La Plata para avanzar derecho por la avenida 532 hasta la calle 8. El cruce de las vías del tren, las dos estaciones de servicio a los lados de un boulevard sin árboles que anunciaba la cercanía de la casa del autor de Inglaterra, una fábula. Justo en la esquina de la calle 8, se formaba un triángulo de calles con el camino Gral. Belgrano, lo cual volvía peligroso el acceso a la casa de Leopoldo, ubicada a mitad de cuadra. Había varios timbres y yo nunca sabía bien cuál tocar. A veces Leopoldo abría desde el garaje, repleto de libros, o desde la puerta principal, anticipándose. Si abría desde la puerta principal, yo entraba y saludaba a su madre, que vivía en planta baja, y presenciaba la euforia de los perros ante un nuevo visitante. Si abría por el garaje, subía a su casa por una escalera lateral, no sin antes recibir en préstamo un libro que casi siempre era un regalo encubierto.

Arriba hablábamos de literatura, del carácter de sus perros, de alguna cantante, de la vida en general, y después salíamos a comer por ahí. Leopoldo siempre conocía algún club social barato o alguna de las cervecerías que empezaban a abrir en el centro, aunque casi no tomaba alcohol. Ibamos en auto; me viene su voz diciendo ante la profusión de diagonales “no, no, seguí”, “no dobles en esta”, “acá doblá”, y su sonrisa al llegar al lugar indicado. Luego su pregunta, al entrar: “Es lindo, ¿no? Se come bien y barato”.

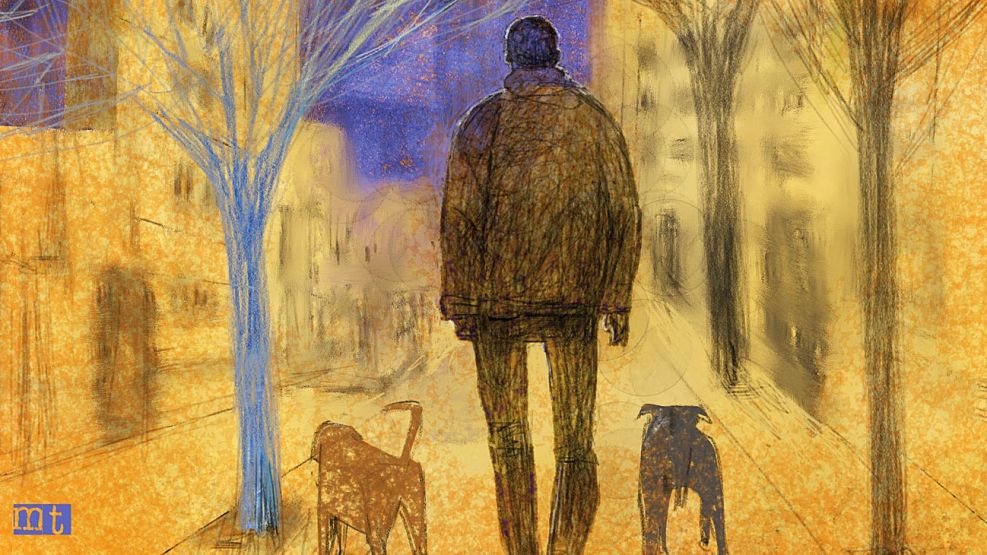

Recuerdo que después de comer en general lo acercaba a su casa. Otras veces lo acompañaba a pasear a los perros en el descampado de la Av. 532, en pleno invierno, y me despedía en ese momento. A través de la ventanilla, en esa especie de desierto urbano, lo veía perderse en la niebla. Me parecía obvio que pasear a los perros casi a medianoche era una excusa para pensar en soledad al final del día.

La última imagen que guardo de él, sin embargo, es diurna, junto a Ari, su pareja, un mediodía soleado, ambos asomados a un balcón, al contrafrente, después de almorzar. Desde ahí se veía el jardín de la planta y los perros expectantes antes la felicidad de sus amos. Esa imagen de plenitud es la que lucha ahora por volverse recuerdo y vuelve menos dolorosa su partida.