Hay algo desde el inicio que obliga a Kafka a ejercer el derecho a escribir. Quizás el único del que dispone y está dispuesto a hacerlo, aun contra sí mismo.

La carta que le escribe a Max Brod: “No puedo escribir; no he escrito ni una sola línea que dé por buena; en lugar de eso, he tachado cuanto he escrito… Todo mi cuerpo me previene de cada palabra; cada palabra mira primero alrededor antes de permitir que la escriba; las frases se me quiebran literalmente, veo su interior y entonces debo interrumpirlas de inmediato”. Por eso hasta fracasa el escrito sobre el cuerpo, porque esa inscripción “Sé justo” en la piel del condenado, como sucede en La colonia penitenciaria, rompe los mecanismos de la máquina.

Es inexorable entonces que “una mano aferre a la otra en el momento de tomar la lapicera”.

Es necesario ejercer ese derecho antes de que sea tarde y que su escritura se interrumpa. Vive poseído por esa prisa, desde el mismo momento en que escribe por primera vez.

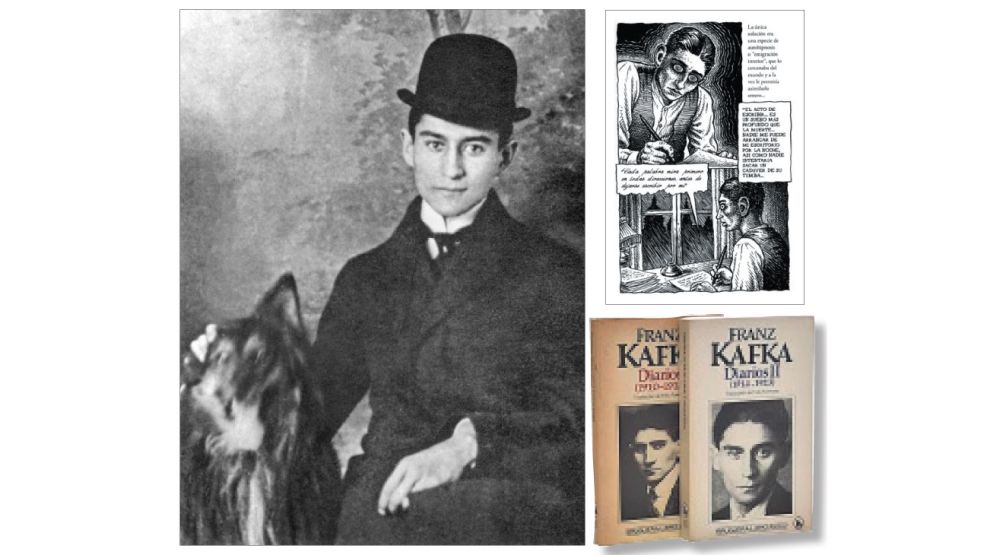

Cito una anotación del diario del 30 de noviembre de 1914: “No puedo seguir escribiendo. He llegado a la frontera definitiva, ante la cual quizá tenga que volver a estar sentado durante años, para luego volver a comenzar una historia nueva, que volverá a quedar inacabada”.

Como si escribir el diario “no fuera literatura”, aunque haya esbozos de relatos que serán cuentos: El fogonero, La condena. El humor de Kafka, la caricatura: el artista del hambre; el dolor: La carta al padre.

El diario, diría Monsieur Teste, lo escribe contra la idea de que no va a poder escribir. Esa escritura deshabitada que ni siquiera habita en sí misma, sino en su extremaunción, en su jadeo final.

Kafka viaja como Xavier de Maistre alrededor de su cuarto. Se desplaza por la habitación, mira por la ventana, podemos decir, espía, llega hasta la puerta. Es su frontera definitiva.

No mira, sino que espía. No se anima a golpear la puerta de la cocina: “Y como espío desde lejos, no distingo nada, solo oigo el suave tic tac del reloj (o quizá creo que lo oigo) como si llegase desde los días de mi niñez”.

Está ante la revelación: “¿Qué ocurriría si ahora alguien abriese la puerta y me preguntase algo? ¿No parecería entonces yo mismo ser alguien que quiere guardar su secreto?”.

Antes las puertas del malentendido siempre estamos ante “una confusión cotidiana”. El relato que lleva ese título comienza con estas palabras: “Un suceso cotidiano, su resultado, una confusión cotidiana”.

La confusión, una cuestión de iniciales de nombres propios: “A tiene que concertar un importante negocio con B, que vive en H. Una serie de confusiones hacen que A y B nunca se encuentren en H. Se desencuentran. Le aconsejan a A que espere, pero temiendo por el negocio se pone en camino hacia su casa. Una vez en su casa se entera de que en realidad B había llegado bien temprano (inmediatamente después de la partida de A) y hasta se había encontrado con A en la puerta de calle, le había recordado el negocio, pero que A había dicho que en ese momento no tenía tiempo, que debía partir urgentemente”.

Hasta ahí, la confusión parece el chiste judío de Cracovia y Lemberg.

Entonces, a pesar de lo incomprensible de A, “B se había quedado allí, para esperar a A. Hasta había preguntado varias veces si A no había regresado, pero todavía se encontraba arriba en la pieza de A”.

Entonces: “Feliz por poder hablar con B y aclararle todo. A sube corriendo la escalera”.

Este recorrido kafkiano comienza con la afirmación ante Felice: “Me llamo Franz Kafka”, después en el intermedio en el registro de un hotel en lugar de escribir su nombre y apellido, escribe Joseph K. Finalmente, las letras reducidas a iniciales F., Felisa, M., Milena, el señor K. podría ser su “doble”. Del minimalismo de una habitación pequeña a la grandiosidad de un castillo, el espacio sigue siendo el mismo.

Es posible que al espacio kafkiano: habitación, ventana, puerta, haya que agregar: pasillos y escaleras. Cito este pasaje del diario que condensa la libertad, la salida del encierro: “Hoy me emociona ver escaleras. Ya a primera hora, y luego varias veces, he disfrutado contemplando desde mi ventana el trozo triangular visible de la barandilla de piedra de la escalera que, a la derecha del Puente Checo, baja hasta la explanada del muelle”.

Las peripecias, confusiones y pesadillas de A prosiguen: “Está ya casi arriba cuando tropieza, tiene un desgarramiento de tendón y, casi desvanecido por el dolor, incapaz hasta de gritar, solamente gimiendo en la oscuridad, oye –sin poder distinguir si a gran distancia o muy cerca de él– que B, dando enérgicos trancos, baja la escalera y desaparece definitivamente”.

George Steiner escribe en Lenguaje y silencio: “En el alfabeto del sentimiento y la percepción humana, esa letra pertence ahora invariablemente a un solo hombre”. Repito lo que escribí una vez: “No olvidemos que los pasaportes de los judíos que eran enviados a los campos los sellaban con una K, de Kozentration”.

Hay múltiples interpretaciones de esas inicial K en su obra. En su historia familiar y el destino de sus tres hermanas: Elli, Valli y Ottla fueron asesinadas en campos de concentración durante el nazismo.

Kafka escribe en su diario, después de haber pasado una semana de habérselo entregado a Milena: “Soy una memoria que se ha vuelto viva, de ahí también mi insomnio”. Sí, su “memoria viva” ya no nos dejará dormir porque su literatura habita en la pesadilla.

“Solo la escritura está desamparada, no habita en sí misma, es broma y desesperación”; esas palabras retornan en el final. Basta recordar lo que decía un escritor tan lejano a Kafka como Joyce: “La historia es una pesadilla de la que no podemos despertar”. Quizá la escritura desamparada habita en la pesadilla.

Sí, un oxímoron: la escritura se ampara en un desamparo. No todos los escritores logran inventar un universo. Kafka lo hace. Joyce escribió que las tres armas del artista son: el exilio, el silencio y la astucia.

Podemos citar las últimas palabras del diario de Kafka: “El único consuelo sería: ocurre quieras o no quieras. Y lo que tú quieres solo proporciona una ayuda imperceptiblemente pequeña. Más que consuelo es esto: también tú tienes armas”.

Cuando escribe: “El problema de las sirenas no es su canto sino su silencio”, ya dispone del silencio.

Las armas de “este artista del hambre” son el silencio, al que se agrega: “Solo la escritura está desamparada, no habita en sí misma, es broma y desesperación”.