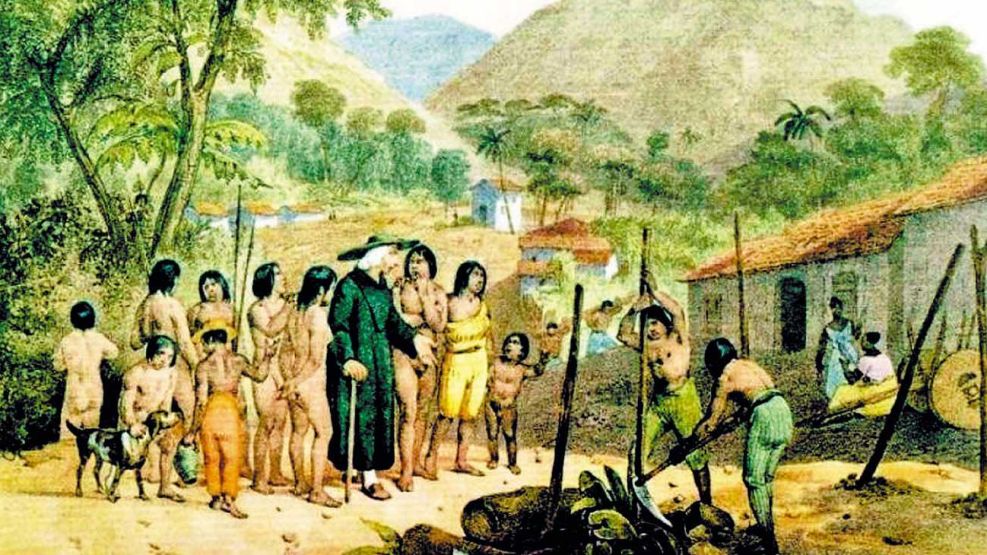

Donde más se aproximó la utopía religiosa de la cristiandad hispánica a un acabado sistema de gobierno y organización social fue, entre los siglos XVII y XVIII, en Paraguay, en las misiones jesuíticas con los guaraníes: un Estado teocrático, han escrito muchos, un Estado ético-cristiano. No es cuestión de evaluar sus pros y sus contras: la tradición católica las exalta, aquella iluminista las demuele; esto explica ya bastantes cosas. En todo caso es útil examinar su espíritu, contenido, efectos: jamás como en aquel caso, en efecto, encontramos aislados, como en un laboratorio, los elementos que, unidos entre ellos, forman la genealogía del “populismo jesuita”.

A partir del primero: el unanimismo. En las misiones, autoridad política y religiosa se fundían, ley y fe eran todo uno. Economía, familia, comercio, moral: todo era tributo a Dios. El fin no era el buen gobierno o la prosperidad material sino el estado de perfección, la salvación de las almas, el “hombre nuevo” invocado por los Padres de la Iglesia.4 Y para que el mundo externo no resquebrajara la homogeneidad del pueblo, para que la historia no contagiara su pureza moral, había que excluirlo: por lo tanto la autarquía de las misiones; la autarquía que reencontraremos en los “populismos jesuitas”.

El orden de las misiones funcionaba “a guisa de mecanismo” y era jerárquico: los padres jesuitas eran la cabeza del organismo, una casta un poco humana y muy divina que educaba al pueblo y lo disciplinaba a través de la fe. Sólo a los guaraníes más devotos y confiables les cedían el encargo de velar sobre las costumbres morales de todos los demás. Hételos así regulando en el detalle la vida de las misiones, la pública y la privada, la moral y la material: cómo construir las ciudades y cómo comportarse, cuáles productos cultivar y cuáles danzas permitir; para “ahuyentar al egoísmo del corazón de los hombres” había que “hacer desaparecer las diversidades individuales, formar una raza homogénea”.

Unánimes y jerárquicas, las misiones eran comunidades corporativas: cada grupo tenía su función específica, cada función implicaba precisos deberes; todos juntos formaban un cuerpo donde cada uno tenía su lugar, también los “últimos”, sustraídos así al peligro del abandono: en ello consistía la “justicia social”, futuro tótem de los “populismos jesuitas”.

Sobre todo ello se recortaba el Estado ético con sus muchos instrumentos: escuela, trabajo, religión, ritos, liturgias, coros, teatros; usaba la religión para los fines del Estado y el Estado para los fines de la religión. La justicia se basaba en la confesión del pecado. El delito no era “ilegalidad” sino “culpa moral”; el castigo, incluso el más extremo, era la “penitencia”: la comunidad “reeducaba” a la célula enferma que no se uniformaba, o bien la expulsaba. La flor en el ojal del Estado jesuita era la educación de los niños, desde la más tierna edad. Entre todas las artes que les enseñaban, la predilecta era la militar, la más adecuada para inculcar las más preciadas virtudes de la cristiandad hispánica: disciplina, obediencia, espíritu de sacrificio, heroísmo, vocación de martirio; virtudes, veremos, caras a los “populismos jesuitas”. Si era necesario, los religiosos daban el buen ejemplo guiando a la guerra al ejército de la misión.

¿Y el enemigo? ¿El demonio tentador? ¿El dinero, el vicio? Para salvar almas y cuerpos, para extirpar la hierba mala del egoísmo y nivelar las condiciones de cada uno, los misioneros prohibieron la propiedad privada, madre de todo pecado: abolida la concupiscencia, borrada la competencia para destacarse, las almas puras de los guaraníes podían volar ligeras al Reino de los cielos. Moneda y comercio privado fueron limitados, trabajo y vivienda comunitarias incentivados: comunismo evangélico.

Cualquiera sea el juicio sobre las misiones, son obvias progenitoras de los “populismos jesuitas”. No sólo anticiparon sus trazos, sino también los efectos. Aquello que los jesuitas más apreciaban en los guaraníes era “el espíritu de imitación”. Disciplina y obediencia eran las virtudes más cultivadas; independencia e innovación las más desalentadas; “el árbol del conocimiento no podía crecer en el paraíso jesuítico”. Faltó así el estímulo para producir, crear, mejorar; tales pulsiones eran pecados de egoísmo que ensuciaban las almas a los ojos de los religiosos y de Dios. Fagocitado por la comunidad, a la que se le demandaba su sustento, el individuo no tenía ningún estímulo para el trabajo. Al conocer las misiones, los españoles se persuadieron que los guaraníes fueran “tan serenos frente a la muerte porque la vida nunca les había ofrecido ningún cambio”; la “perfección” del Reino no contemplaba el progreso. ¿La pobreza preservaba la virtud? ¿Salvaba a las almas del vicio? Viva la santa pobreza, advertían los jesuitas. Los jesuitas del Paraguay quisieron cambiar y mejorar la naturaleza humana. Pero la “naturaleza” se vengó: “cuerpo sin médula”, las misiones“se aflojaron sobre sí mismas”; educados en la “minoridad perpetua”, los súbditos no se volvieron ciudadanos y los menores, hombres. La pretensión de crear el Estado perfecto desembocó en la construcción de “una obra artificial” privada “de fuerza motriz interior”, incapaz de sostenerse sin “la dirección del artífice”. El único motivo de su obediencia, decían los jesuitas de los guaraníes, “es la religión”.La revolución es como una religión, gritarán a coro los “populismos jesuitas” incitando al pueblo a abrazar su fe.

La gran encrucijada. Cuanto se ha visto hasta ahora, se dirá, no era tan peculiar: así eran, mutatis mutandis, las sociedades de la edad de lo sagrado, unanimistas, jerárquicas, corporativas; y así los Estados, en todas partes abocados, en cuanto les fuera posible, a catequizar y moralizar al pueblo. Sin embargo, mientras los jesuitas edificaban en Paraguay el Estado cristiano, en los Reinos protestantes de Europa del Norte germinaban las primeras semillas de las grandes revoluciones científicas y filosóficas destinadas a mutar el curso de la historia. De corazón pulsante de la historia global, la cristiandad hispánica estaba cayendo a los márgenes; del Mediterráneo católico, la llama del cambio estaba llegando al Mar del Norte protestante y así en las Américas, del Sur al Atlántico Norte. Nada mejor que las misiones ilustraba por qué tales revoluciones eran impensables en el universo ideal jesuita; por qué Isaac Newton no habría jamás hallado terreno fértil para sentar las bases de la ciencia moderna, Adam Smith del progreso económico, John Locke del liberalismo político. Sus teorías estaban en la mirilla de los jesuitas: heréticas, deístas, materialistas. Se comprende: exaltaban aquello que ellos combatían, o sea libertad de pensamiento, nuevas tecnologías, prosperidad económica, experimentación científica; aquello que en Paraguay era pecado, para ellas era virtud. Lo sagrado cedía así el paso a la ciencia, las doctrinas especulativas retrocedían frente a los conocimientos “útiles”, que tendían a mejorar la vida de los hombres más que a salvar su alma. En breve: el corazón religioso de la filosofía natural se estaba abriendo a una visión más secular del mundo. La España católica estaba pronta a ofrecer aguerrida resistencia; la América hispánica aún más.

No todo el clero católico ni todos los jesuitas europeos, se sabe, fueron en realidad extraños a tanta fibrilación intelectual: varios iluministas se formaron en sus escuelas.10 Pero fueron excepciones a la regla: el iluminismo, para dar un nombre unívoco a una galaxia irregular, se volvió su enemigo jurado. ¿Cómo podía ser de otro modo? Erosionaba el unanimismo introduciendo el germen del pluralismo; rompía jerarquías sociales inmutables; minaba el corporativismo en nombre del individualismo. Y promovía el progreso material, la incipiente fuga de la “santa pobreza”, que para los jesuitas era prenda de pureza moral. Entonaba finalmente un canto fúnebre del Estado ético abriendo el camino a la separación entre Estado e Iglesia, política y religión, ciudadano y fiel. Era un peligro mortal: entonces, para la cristiandad hispánica; luego, para el “populismo jesuita”.

Si ello explica la denodada resistencia al iluminismo en España, aun más lo ilustra en la América hispánica, laboratorio cristiano protegido por el océano. ¿Cuáles condiciones habían favorecido en Europa el nacimiento de la República de las Letras? ¿De la densa red de intelectuales y científicos, filósofos, físicos e inventores, ¿que impulsó la ola iluminista? Los factores clave fueron el pluralismo y la competencia. El pluralismo religioso introducido por la Reforma se tradujo en pluralismo político en diversos Estados; los perseguidos en un Reino eran acogidos en otro, las ideas prohibidas en un lugar eran promovidas en otra parte, aquello que en una universidad era herético en otra era protegido. Pluralismo y competencia fueron fraguas de pensamiento crítico e innovación, creatividad y libertad. Y bien: ninguna de tales condiciones existía en la América hispánica.

El unanimismo religioso y político inhibió la libertad intelectual y el progreso económico. Como en las misiones jesuitas, la imitación derrotó a la experimentación, la obediencia a la originalidad, el conformismo a la libertad, la fe a la razón.

En el siglo XVIII, entonces, una gran encrucijada se abrió frente a la cristiandad hispánica. ¿Qué hacer? ¿Medirse con la historia o aferrarse a la fe? ¿Abrirse o cerrarse? ¿Obstinarse en perseguir la utopía cristiana o afrontar el mar abierto del cambio? Los Borbones extrajeron las consecuencias: para frenar la declinación y competir con las potencias en ascenso, la religión debía ceder terreno y dejar campo a reformas administrativas, económicas, militares. También en América, donde las nuevas ideas sedujeron a las élites criollas, a las que más que la salvación moral les importaba el libre comercio y el espejismo del progreso. La expulsión de los jesuitas en 1767 y la supresión de la orden en 1773 sancionaron el traumático pasaje de la edad de lo sagrado a la edad secular.

¿Todo concluido, entonces? ¿Las bisagras sobre las cuales giraba la cristiandad hispánica fueron arrolladas y enterradas por la cepilladora iluminista? ¿La historia desmembró el plan de Dios? ¿El padre putativo de los “populismos jesuitas” murió entonces y su paternidad por lo tanto es una fantasía histórica? Ciertamente no. Es verdad que para la Iglesia en general y para los jesuitas en particular comenzó una larga travesía del desierto y que ellos quedaron expuestos a los vientos liberales que erosionaron los pilares materiales y espirituales del orden cristiano. Pero ni la utopía del Reino ni el imaginario redentor perecieron. Menos que menos en América, adonde aquellos vientos llegaban amortiguados y era más sólida la coraza del unanimismo cristiano: sus raíces calaban muy a fondo en el terreno para ser erradicadas; debilitadas sí, extirpadas nunca. Para nutrirlas estaba pronto a saltar el resorte del revanchismo católico.

Si las que atentaban contra la cristiandad hispánica eran ideas y valores de la herejía protestante, si las élites criollas la traicionaban desposándolas, hétela prestándose a devenir, idealizada, el símbolo de la identidad extraviada, del Reino perdido. El “populismo jesuita” estaba todavía lejos sobre la línea del horizonte, pero sus ingredientes comenzaban a ensamblarse: frente a la élite liberal, corrupta por el egoísmo y contagiada por el individualismo, se erguía el pueblo cristiano, pobre y moral, libre de tentaciones y custodio de la identidad eterna de la patria; el Mal y el Bien. Lejos de desplomarse, el ideal que había inspirado la Ciudad de Dios de los jesuitas en Paraguay comenzaba a transmutarse en mito identitario, en recuerdo de una edad de oro destruida por los bárbaros protestantes y materialistas y sus caballos de Troya: los ricos, la burguesía, el demonio.

*Historiador italiano. Fragmento de su libro El populismo jesuita.