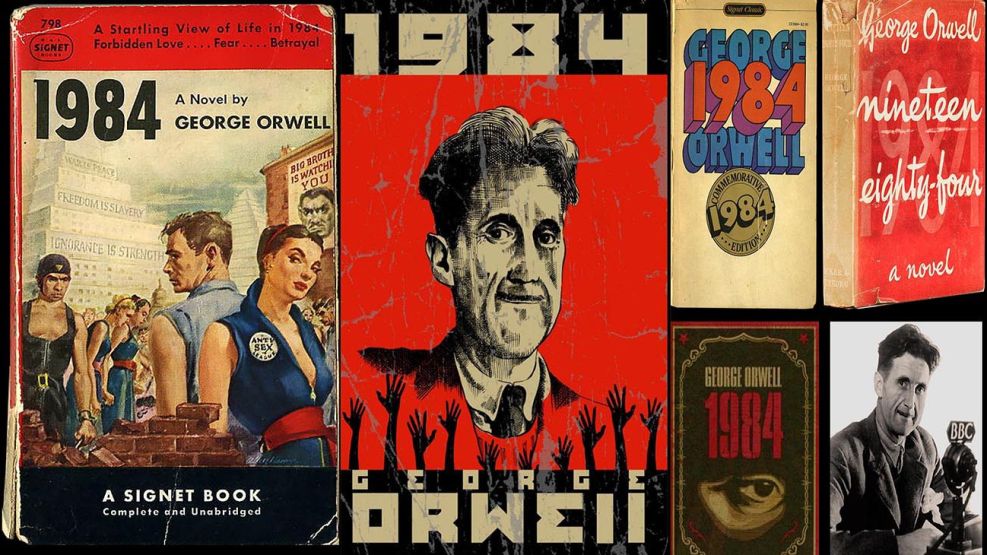

El 8 de junio de 1949 George Orwell presentaba al mundo la primera edición de 1984. Un clásico de literatura perdura, ese es el único secreto: nunca pierde actualidad, sin importar la época en que haya sido escrito, cada vez que se lo lee, podría decirse que acaba de nacer.

Y todo parecido con la realidad, es pura coincidencia, esto es fundamental. Así sucede con Edipo Rey, Macbeth, El extranjero, La pena de vivir así, La Nona y El coronel no tiene quien le escriba.

Así sucede también con 1984, la obra cumbre de George Orwell, siempre joven. No él, sino su obra. Porque a Orwell le pasó lo mismo que a Winston Smith -protagonista de 1984-, que a los 39 años parecía de 55. La vida se le cayó encima como un piano pesado, enfermó de desilusión, se agrió su carácter y envejeció antes de que le llegara su hora.

Aunque el aniversario de la primera edición de 1984 sea el tema excluyente de estas líneas, baste evitar que caiga en el olvido otro tanque inoxidable, Rebelión en la granja (o “cómo destruir el ideal de la revolución del proletariado soviético con una simple fábula”).

El futuro con las manos atadas

Geroge Orwell describió cómo el ser humano se desdibuja(ba) en un estado que le quita(ba) la justicia y la libertad. No estaba solo; otros intelectuales recorrían también idéntico camino. Su contemporáneo Albert Camus, en Francia, por ejemplo.

Hijo de una birmana y de un funcionario británico que administraba el opio de la India, George Orwell, que en realidad se llamaba Eric Blair, nació en India en 1903, cuando ese país era parte del imperio colonial británico.

Orwell se crió en un ambiente de estrecheces. Con una hermana mayor y una menor, no vio a su padre hasta los 4 años de edad. Como en las épicas de la superación personal, fue siempre tan buen alumno, que sus profesores lo recomendaron para que pudiera ingresar a colegios de excelencia, becado.

Así pasó por St. Cyprian, en Sussex, y luego por Eton College, en donde conoció a un adolescente de bien que luego sería su editor en los momentos en que urgía un salvataje económico.

A pesar de haber sido escritor (Sin blanca en París y Londres; Los días de Birmania; La hija del clérigo; Politics and the english language; Rebelión en la granja, 1984; etc), ensayista y crítico literario (Horizon), periodista (BBC) y corresponsal de guerra (New English Weekly), ser maestro le permitía llegar a fin de mes.

Fue empleado de una librería de textos usados en el barrio londinense de Hampstead y, cuando no vivió con sus dos sucesivas esposas o pasó largas temporadas con sus padres, alquiló una casita modesta en Notting Hill o renunció a una última morada más digna, por una inevitable estadía final de tres años en hospitales.

George Orwell, profeta en su tierra

Perdido en sus idealismos, probó tanto con el camino militar, combatiendo en Birmania, como con la salida marxista. En 1936, se enroló para luchar en el frente de la Guerra Civil Española, junto a la izquierda marxista “con la idea de ‘matar fascistas’ porque alguien debe hacerlo”, avisó. “Es una idiotez”, le advirtió su amigo el escritor Henry Miller, pero no lo escuchó.

Y de todo se decepcionó. Tanto, que desconcierta que, militante juvenil y arrepentido del comunismo, en 1949, cuando su obra cumbre 1984 aparecía en sociedad, entregó a una empleada del Foreign Office británico una lista de intelectuales que había que rescatar de los cantos de sirena de Iósif Stalin. En la lista había varios famosos y Charles Chaplin estaba entre ellos.

Sorprende menos saber que mucho después de su muerte, tomó dominio público que el servicio secreto británico lo espió diariamente durante doce años.

1984 y Gran Hermano

Debía sospechar que lo espiaban, a juzgar por el mundo de espionajes que a su turno describe 1984, una sociedad distópica en la que hay telepantallas que registran cada parpadeo de ojos, tanto en la vía pública como puertas adentro.

1984 acuñó un nuevo sustantivo propio “Gran Hermano”: “El Gran Hermano te vigila”, se recordaba por todas las calles de Londres. Y ese rostro gigante y omnipresente de un bigotudo “de facciones hermosas y endurecidas” siempre estaba, infalible y todopoderoso, aunque poco se sabía de él.

Ni siquiera se sabía si Gran Hermano, el líder de la nación, había existido, pero adolatrarlo era esencial para sostener un estado compuesto por el Partido Interior (6 millones de jerarcas que eran el cerebro del sistema), el Partido Exterior (las manos del Estado, los empleados que vivían de él), y los Proles, una masa amorfa que constituía el 85% de la población y que, si estaba disconforme, podrían provocar la única catástrofe que se temía: el fin del Estado.

Había que dominarlos y contentarlos ¿Cómo? Haciendo poco y nada, con mucho tiempo libre y eximidos de las telepantallas que espiaban a los demás.

Los Proles cantan, viven al aire libre, se aman, son al fin de cuentas los que gozan de cierta libertad. “A los Proles se les puede conceder la libertad intelectual, porque no tienen intelecto”, los lapida George Orwell en 1984.

La profecía del último hombre

Y a los otros, además de espiarlos se los adoctrina. Porque si Gran Hermano dijo que para sostener esa estructura social “2 más 2 es cinco”, nadie lo discutirá. Y si alguien se atreve, se lo “vaporiza”, es decir, desaparece del mapa y nadie reclamará por él, ni siquiera su familia, su primer enemigo.

“De ti no quedará nada, ni un nombre en un papel, ni tu recuerdo en un ser vivo”, le advierte O’Brien a Winston Smith, que ilusamente y aún bajo tortura todavía creía que era “el último hombre”, el encargado de poner en jaque a esa maquinaria infernal.

Winston, el héroe (¿o antihéroe?) de 1984 creía que el Estado totalitario podrá controlarlo todo, pero “dentro de tí no pueden entrar nunca…” Y sí... también en la mente podían entrar…

En 1984, además de adoctrinarla, a la población se le enseña a odiar con “dos minutos de odio” semanal en los que, a voz en cuello, la ira se descarga contra un enemigo común, Emmanuel Goldstein, al que básicamente había que blasfemar. La grieta los une y los sostiene.

En esa sociedad del futuro, 1984 –Orwell escribió su novela en 1948- “no existe más que un interminable presente en el cual el partido tiene siempre la razón”.

Y el mega Estado funcionaba con cuatro brazos y tres slogans que abrazan sus contrarios:

- Ministerio de la Verdad, encargado de borrar la historia, reescribir cada noticia, controlar los entretenimientos y la educación.

- Ministerio de la Paz, cuya única misión era impedir que la guerra cesara –el ímpetu bélico canalizaba la libido sexual-

- Ministerio del Amor, que controla las leyes y el orden.

- Ministerio de la Abundancia, que fabricaba estadísticas mentirosas e irrelevantes para tapar la escasez.

- “La guerra es la paz”

- “La libertad es la esclavitud”

- “La ignorancia es la fuerza”

Y George Orwell lo sabía, cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia.

“Si un hombre fracasa en conciliar igualdad y libertad, fracasa en todo”, había escrito Albert Camus, pero también lo podría haber escrito George Orwell.

Ambos escritores nunca llegaron a conocerse, a pesar de que era una promesa que se debían. Una vez iban a encontrarse en París y no llegaron a hacerlo, a pesar de que la vida reunió sus espíritus, y también la muerte. Ambos eran tuberculosos, fumaban como escuerzos y murieron a los 46 años.