En su relato El proveedor de iniquidades Monk Eastman, Jorge Luis Borges describe a aquel puntero de un barrio neoyorquino de fines del siglo XIX: “Era caudillo electoral de una zona importante, y cobraba fuertes subsidios de las casas de farol colorado, de los garitos, de las pindongas callejeras y los ladrones de ese sórdido feudo. Los comités lo contrataban para organizar fechorías, y los particulares también”. En la película de Martin Scorsese Gangs of New York –inspirada en la misma fuente, el libro de Herbert Asbury– el personaje del caudillo, interpretado memorablemente por Daniel Day-Lewis, en vísperas de una elección proclama algo así: “No hay nada en contra de que la gente vote. Otra cosa es quién cuenta los votos”.

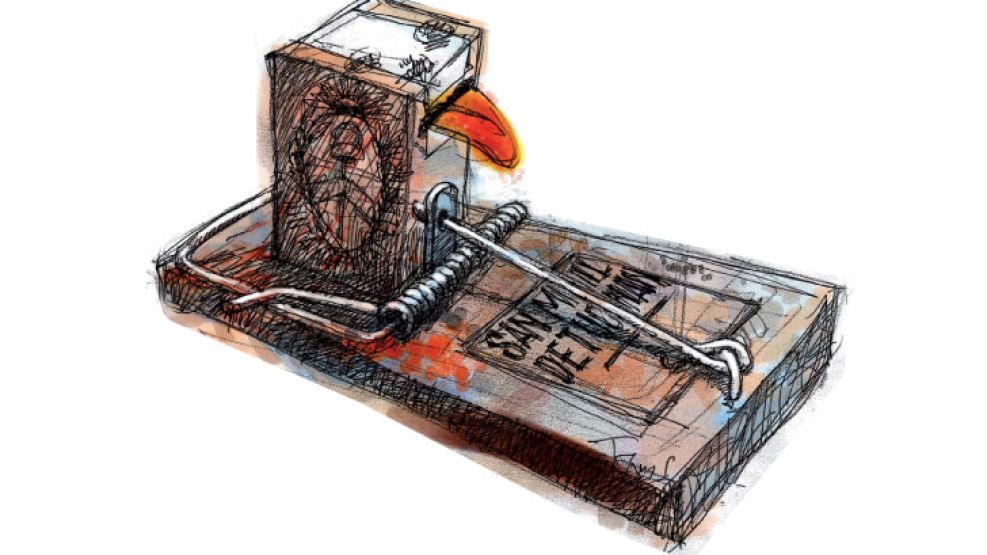

Quién cuenta los votos es uno de los núcleos centrales de un proceso electoral, en Nueva York como en Buenos Aires y en gran parte del mundo, desde que comenzó a extenderse el principio de la democracia electoral. En la Argentina fue uno de los grandes temas desde la Ley Sáenz Peña; y sigue siéndolo. Tucumán, estos días, lo dramatiza casi cinematográficamente.

De hecho, no se trata sólo de contar los votos. El proceso entero, desde los primeros eslabones, es complejo y requiere coordinar numerosas acciones que involucran a distintos actores. En todos los eslabones de la cadena deberían asegurarse reglas claras y transparentes, igualdad de oportunidades para todos los candidatos, libertad de elegir sin coerciones para todos los votantes. En Tammamy Hall en New York (que la historia de Asbury y el relato de Borges sitúan a fines del siglo XIX y la película de Scorsese tres décadas antes) se cometían tropelías que eran bien conocidas en nuestro país. Ellas siguieron formando parte de las prácticas electorales en la década del 20, y en la del 30 –década que carga con el epíteto de “infame” precisamente por esas prácticas– y siguen vigentes en nuestros días. Esta semana ése sigue siendo un gran tema.

Hoy las miradas se centran en Tucumán. Pero más allá de matices, el problema esencialmente es argentino, no tucumano. Sus raíces están en la tenue delimitación entre el ámbito del Gobierno y el de la política partidaria, y en un sistema de votación anacrónico –la lista “sábana”–, que en algunos casos se torna aún más arbitrario con inventos como la ley de lemas. Ninguna fuerza política puede arrogarse, ni ser inculpada, por la paternidad de esas prácticas ni por mantenerlas vigentes. De hecho, cuando esos problemas son esgrimidos como instrumento de una contienda electoral particular –como sucede ahora en Tucumán–, se tiñen de política circunstancial y las posibles soluciones se diluyen.

Las PASO –otra curiosidad argentina– aparecieron porque las “inequidades” de las internas partidarias habían superado los límites. Para los que ven la madre de todos los males en la tradición peronista, es bueno recordar lo sucedido en Chaco en la interna radical en 2003, o la instauración de la Ley de lemas en Santa Fe en la década del 90, o Santiago del Estero prácticamente siempre, o el coleccionista de libretas de enrolamiento de los muertos en Tucumán, en la década de 1980 –también un radical–. En esos mismos años, Tucumán produjo el prodigio de un gobernador que en las encuestas de opinión alcanzó una imagen positiva del ¡cero por ciento! Se suele recordar al intendente conservador de Capilla del Señor, que cambiaba la urna real por otra que él había llenado en su casa, episodio relatado por Félix Luna; lo interesante de esa historia es que los radicales terminaron teniendo más votos en la urna fabricada por el intendente tramposo que en la verdadera, lo mismo que el gobernador Alperovich esgrime ahora como justificación del reparto de bolsas de comida en la capital de su provincia.

Renovación y cambio. Este sistema electoral argentino es insostenible. Hay que cambiarlo, y para que el cambio sea una fuente de legitimidad de quienes resultan electos es preciso que sea negociado y acordado con amplio consenso, que la neutralidad de los organismos que administren, controlen y garanticen la rectitud de los procesos electorales esté asegurada absolutamente. Un problema argentino, en la política y también en otros ámbitos de la vida social –como el fútbol, para mencionar otro tema muy actual–, es la confusión permanente entre la esfera de lo público y la de lo privado. Es, propiamente hablando, un problema “argentino” y no de tal o cual corriente política o social. La opacidad de los procesos electorales, la muchas veces ambigua definición de atribuciones de quienes disponen de la capacidad de tomarlas, la corrupción, el nepotismo en la función pública, son todas manifestaciones de ese núcleo problemático esencial. No podrá ser resuelto si no es bajo condiciones del “velo de ignorancia” de John Rawls: las reglas deben establecerlas quienes no conocen de antemano si su aplicación futura los beneficiará o perjudicará personalmente.

La elección finalmente pasará, el ganador con toda probabilidad será aceptado por todos y las decisiones del nuevo gobierno y su capacidad de gestión ocuparán un primer plano. En estos días los contendientes están tomando posiciones con vistas a su campaña electoral. Los dos candidatos más competitivos –Scioli y Macri– van explicitando sus propuestas en algunos temas importantes. Massa, el candidato que los sigue –y los persigue, porque no abandonó la carrera–, con pocas posibilidades de ganar y por lo tanto arriesgando menos, se va definiendo más decididamente y se muestra algo más jugado, tal vez imaginando su posible rol como árbitro de los difíciles votos del medio indispensables para obtener el triunfo en la primera vuelta. Esos votos del medio definirán la elección y, según se ven hoy las cosas, se está produciendo una convergencia hacia el “medio”. Aunque el fragor electoral pueda eclipsarlo, la Argentina se encamina hacia un consenso sustancialmente mayor que el de los últimos años. Será una buena oportunidad para mejorar la calidad del sistema electoral, entre otras muchas cosas.