La naturaleza puede ser solo un concepto, una referencia al mundo fuera de las ciudades, alusión a los territorios o paisajes en los que los animales respiran en su propio reino; o la naturaleza es lo que abraza, amenaza o eleva al humano.

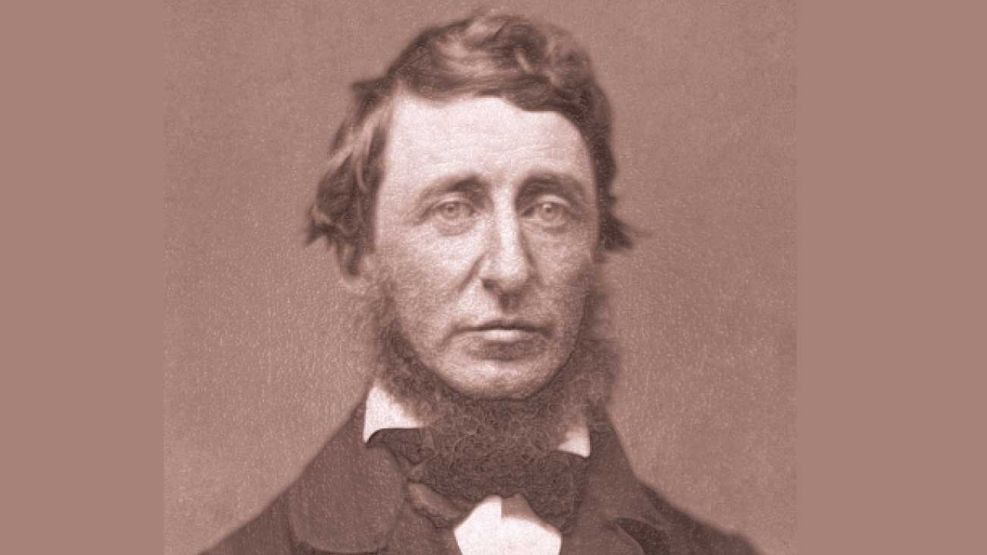

Un pensador que caminó entre estas últimas dimensiones del mundo natural es, sin dudas, Henry David Thoreau, un especial pensador, referente hoy del ecologismo o del anarquismo.

El interés contemporáneo por su obra se renueva con el libro de Jane Bennett La naturaleza de Thoreau. Ética, política y lo salvaje, publicado recientemente por Adriana Hidalgo editora, en traducción de Felisa Santos.

La mente de Thoreau vibra dentro de los bosques. Nació en Concord, Massachusetts, donde vivió en el siglo XIX. Thoreau piensa desde la presencia de plantas, animales, árboles y los espejos líquidos de los lagos, como el lago Walden, al que le dedicó su obra quizá más resonante. Su pensar, hoy, interpela al complejo tecno mundo actual. ¿El sapiens solo puede entenderse desde sus ecosistemas de dispositivos, conexiones digitales, laptops, celulares e inteligencia artificial, o debe asumir que también siempre es, y principalmente, un modo o variación de la naturaleza, única matriz de la vida? Al fin de cuentas: ¿se puede vivir sin aire, sin el rayo generoso del sol, o el agua que limpia o sofoca la sed?

Jane Bennett potencia el ensayismo de Henry David Thoreau (1817-1862) al ponerlo en relación con las resonancias reflexivas de Donna Haraway o Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, Franz Kafka o Gilles Deleuze y Felix Guattari.

Jane Bennett es una filósofa y teórica política, profesora en la Universidad de Johns Hopkins; es autora de The Enchantment of Modern Life (Princeton Universty Press), o de Materia vibrante. Una ecología política de las cosas (Caja Negra); ha orientado sus intereses también hacia revistas, y escritos sobre Whalt Whitman.

La poética contemplativa y la prosa disruptiva de Thoreau se opone a la política asociada al concepto de “Ellos”, en términos de Bennett. “Ellos” es la vida reducida a la política y los negocios y a una existencia conformista, segura de sí; pero en contraste, “... tal seguridad no es tal para Thoreau. Pues es solo bajo condiciones de incertidumbre que se puede formar la individualidad”.

En Thoreau desaparece esa “seguridad de sí” que solo repite normas. Entonces, esa in-certidumbre empuja al pensador a buscarse por el caminar al aire libre, entre árboles, rocas y ríos, como “ejercicios prácticos” para devenir individuo; es decir, para un hacerse desde lo que Foucault llama “artes de sí mismo y las tecnologías del yo”, fundadas en el modelo ético socrático-estoico, y no lejos tampoco de la micropolítica de Deleuze y Guattari.

Thoreau representa a quien vive más allá de la política convencional, del juego de la lucha por el poder y la manipulación de la opinión pública para concitar apoyos y consensos. En Thoreau, lo político gira hacia “la relevancia política de los estados de ánimo”. ¿Qué estados de ánimo? El ánimo de lo salvaje como un encontrase con las cosas reales, y un despegarse de la masificación y un trascender lo ordinario.

¿Y por qué Thoreau busca lo salvaje, según Bennett? Porque “muestra cómo lo salvaje puede inspirar la voluntad de afirmar la vida y apreciar mejor las cosas vivientes”.

El sociólogo alemán Max Weber habla del mundo moderno como lo “desencantado”, lo cual significa que en la naturaleza ya no habitan “poderes misteriosos”, y todos los fenómenos naturales, en principio, “pueden ser dominados mediante el cálculo”.

En las antípodas de esta posición, para Thoreau el mundo no está desencantado, en él arde “una potencial vida incalculable”; vida no exenta de violencia, crueldad y degradación, pero que, aun así, no pierde el “encanto”.

En Thoreau, el bosque no es solo lugar de reencuentro con lo externo, sino también con el mundo interior, siempre amenazado de olvido.

En el lago Walden, rodeado de plantas, ramas, insectos y el vuelo de las aves, Thoreau permanece, solo, poco más de dos años, en una cabaña construida por sus propias manos.

Pero su retiro a la vida solitaria no es una decisión de ermitaño. Se trata de un experimento con una duración exacta: dos años, dos meses y dos días. El lugar elegido para su cabaña no está muy lejos de Concord, a una sola milla, y nunca deja de visitar a sus amigos. En el tiempo de su alejamiento social se dedica a escribir, a cultivar sus propios vegetales, a estudiar la naturaleza; por eso, en su tiempo, nunca es visto como un pensador heterodoxo o radical, sino como un naturalista.

Thoreau construye su propia cabaña como quien, con troncos de madera y clavos, busca ajustar sus propios resortes íntimos. La casa hecha de árboles como amoroso acto de recogimiento de un sujeto que vuelve sobre sí; sin ese volver sobre sí, se pierde el poder de la reinvención: “Solo una vida sujeta a examen es digna de ser vivida; solo vale la pena ser un yo poderosamente sacudido”, sentencia Bennett; es decir siguiendo a Thoreau, “sacudirse”, reinventarse; la mera teorización abstracta no agota la fuerza del pensamiento que se encuentra a sí mismo: “Nunca nada fue tan poco familiar y deslumbrante para un hombre como sus propios pensamientos”, agrega el Thoreau que privilegia la meditación y el conocimiento interior.

Esta forma de pensar lo conduce, inevitablemente, a un desdén por la política estadounidense de su tiempo. La política busca encauzar las voluntades, orientar la mente desde el Estado y el gobierno; y el choque con las orientaciones impuestas por ese gobierno es, por ejemplo, su rechazo a pagar más impuestos para financiar gastos de guerra, como el esfuerzo bélico que Estados Unidos emprende, en 1848, al batallar con México para arrebatarle un inmenso territorio.

Thoreau se resiste. Es prisionero una noche por desacato. Luego escribe su célebre ensayo Desobediencia civil (originalmente Resistencia al gobierno civil), donde anuncia sin ambages: “No me interesa demasiado el gobierno, y le dedicaré el menor número posible de pensamientos”. Desprecio por la política, los negocios, la competencia de los “Ellos”; por eso: “Mejor dirige la vista de tu ojo hacia adentro... sé experto en cosmografía hogareña”. Si hay una política digna, desde la posición claramente radicalizada de Thoreau, esta solo puede ser una “política de la disidencia”.

Y como “artista del yo”, Thoreau encuentra en la amistad una intersubjetividad mucho más enriquecedora que la relación entre ciudadanos. Pero bien sabe que el lazo amical es un ideal, no una realidad asequible porque “quizá no haya nadie lo bastante caritativo, desinteresado, sabio, noble y heroico para una verdadera y perdurable amistad”.

Y siempre la proximidad a lo salvaje, nunca debe olvidarse, es el problemático foco del brillo personal en Thoreau.

Y vincularse con un otro demanda la mediación del lenguaje, pero en el hablar o el escribir no es posible librarse completamente de los sellos de las convenciones; por lo tanto la palabra, aun dicha desde lo íntimo, se aleja de lo salvaje, por lo que son mejores las “técnicas del yo” que involucran las energías somáticas del caminar, el trabajar, la tierra, la agrimensura y el “guardar silencio”, que acerca a “una intimidad más elevada” y a una “inteligencia que excede el lenguaje”; y siempre la naturaleza es “igual de gloriosa que la experiencia –humana– más íntima”.

Así, la naturaleza de la que se habla aquí nunca es una generalidad abstracta o la mera idea del mundo externo. Para Thoreau, la consistencia física del mundo es materia real y viva, la lujuria de las diferencias, la porosidad de los detalles de todo lo que nos rodea como silenciosa escuela de otro modo de percepción.

Thoreau declara que durante medio día estuvo debajo de un árbol, sin interrupciones, en su alabado bosque, con el único propósito de “hurgar con ojo microscópico en las grietas de la corteza o las hojas o los hongos que estaban a mis pies”. El transparente ejemplo, según Bennett, de una “microvisión centrada en los detalles”. Este “microvisionar” es una forma de disciplina para ver lo que hay por ver en una suerte de “visión sensorial”. Y ese ver es “un pasear del ojo”, no un simple mirar.

Como Nietzsche, Thoreau quiere romper las amarras de todo conformismo y mediocridad; ambos “buscan resucitar las sensibilidades paganas como contrarias a las cristianas”. Sin embargo, el filósofo que habla a través de Zaratustra desconfía de la interioridad, de ese mundo interior en Thoreau como un “alma” o “núcleo viviente”; además, el repudio a todo lastre cristiano en el autor de El anticristo es más claro y visceral que en Thoreau.

En su incursión en el reino de los árboles, para Thoreau, “el personaje más imponente” es el monte Katahdin, que el filósofo descubre durante un viaje en 1846 que narra en Los bosques de Maine, bajo el título de Ktaadn.

No es una hermosura recóndita lo que encuentra en el monte Katahdin, sino una lección: en el monte no detecta nada edénico sino la aspereza de lo “salvaje y espantoso”, no una Madre Tierra amable, sino una “materia, vasta, terrible”, un ejemplo de la “sólida tierra”, del “mundo real”.

El aspecto de lo salvaje que anodana e intimida en Katahdin es semejante al Cáucaso donde Prometeo es encadenado, el titán que le roba el fuego a Zeus para regalárselo a los humanos y fundar la civilización; o el otro griego trágico, Esquilo, bien pudo también haber “visitado un sitio como este”.

El monte Katahdin es, en definitiva, como sugiere Bennett, el hallazgo por Thoreau del “afuera en su forma más salvaje”; el acoso de la picadura de los mosquitos es también otro signo que confirma la naturaleza real, ajena a toda idea paradisíaca.

Y lo salvaje, lo distinto al orden de la civilización, convive también con el universo. Estar arraigado en la tierra cobija en el humano sensible el deseo de elevarse hacia el cielo. El salvajismo de la naturaleza en el bosque es acompañado por los cielos y constelaciones, pero Thoreau manifesta estar “entristecido por la monotonía y aparente pobreza de los cielos”. El cielo no lo impresiona como el exuberante bosque.

Quizás esta depreciación del cielo es una visión entendible en un hombre del siglo XIX, pero no en quien hoy escruta las estrellas mediante poderosos telescopios en el desierto de Atacama o en el espacio exterior.

Thoreau encuentra uniformidad en el cielo como en la sociedad, por eso Jane Bennett postula que el mundo que propone el autor de Walden no es tanto la superioridad jerárquica del universo que todo lo contiene sino un “heteroverso”, una mejor palabra para sugerir “cómo elementos heterogéneos se intersecan e influyen recíprocamente y cómo este conjunto de intersecciones no forma un todo unificado o autosuficiente”.

Es decir, el heteroverso describe mucho mejor la gran diversidad en el tejido de cielo y tierra que late en el universo.

Y para Thoreau la naturaleza es obra artística. Y su arte es paradojal: en ella, aun cuando sea invierno es primavera; es un lugar para ser enterrado; y allí los hombres “reirán de la muerte y de la tumba”.

Heidegger observa que la realidad es al menos parcialmente producto de nuestras preconcepciones, las cosas no son ajenas a las significaciones proyectadas por nuestras interpretaciones. Pero en Thoreau, la naturaleza no es producto de preconcepciones sino un modelo de humanidad en el que se es primero “un habitante o una parte de la naturaleza” antes que “un miembro de las sociedades”.

Thoreau adhirió al trascedentalismo, un movimiento de aspiraciones ideales y metafísicas bajo la influencia del idealismo y el romanticismo alemanes. En Norteamérica su portavoz más enérgico es Emerson, el pensador, poeta y ensayista también de Concord, íntimo amigo de Thoreau.

En Emerson está la marca kantiana y, por tanto, avala, como el pensador alemán, que la mente, con sus propias formas, intuye la experiencia; estas formas son los “trascendentales”; pero en Thoreau predomina la tendencia a la percepción de la materia circundante, porosa, de vivaz sensorialidad.

Su trascendentalismo no puede entonces ceñirse a las intuiciones de la mente misma sino al “movimiento del trascenderse, traspasar, remontar vuelo, cruzar líneas, embriagarse, ir más allá, elevarse, volar”.

Una excitante fuga hacia un sentimiento de elevación que hace recordar el modo como otro trascedentalista norteamericano expresó este “trascender”: Herman Melville, en su Moby Dick, imagina a un marino que sube a la parte más alta del palo mayor para escudriñar el horizonte y atender a cualquier novedad en el mar, como la aparición de las ballenas a cazar; y entonces, ante la contemplación de la inmensidad oceánica, el hombre de mar se siente arrobado, embriagado, proyectado a una majestuosa vastedad.

Esta embriaguez trascendental es parte de un movimiento ascendente de la imaginación, pero Thoreau aclara que ese imaginar es un aspecto indispensable de una “reelaboración del yo”. Las fuerzas de la sensibilidad y la imaginación, en comunicación con lo salvaje americano, son las que, mejor que la educación política o ciudadana, pueden tornear a un individuo lúcido y diferenciado.

Thoreau escribe un relato sobre América, la América aún salvaje, con manadas de bisontes haciendo retumbar las praderas, o los bosque como laberínticas selvas de maderas y animales. Así, escribe: “Creo que Adán en el paraíso no estaba en términos generales en una situación tan favorable como el hombre de los bosques apartados de América”; es decir, el primer hombre de la narrativa religiosa judeocristiana resplandece más encendido como un “Adán en lo salvaje”. El “nuevo Adán... no vive en un jardín sino en lo salvaje, no en un orden perfecto sino en un mundo que convoca a los humanos a cambiarlo”. América, así, adquiere los tonos de un mito.

Lo escrito a partir del libro reseñado y los textos de Thoreau cribados por la reflexión de Bennett podrían transmitir una doble impresión: primero el mundo de Thoreau es solo literatura que expande la sensibilidad, pero que poco o nada aporta al verdadero mundo humano, que lidia con graves y apremiantes conflictos.

Y, como consecuencia de lo anterior y como segunda impresión: las “técnicas del yo” de Thoreau, técnicas para ser, serían la clara marca de un “individualista”.

Sin embargo, para Bennett, la figura que mejor calza al “pensador del bosque” de una América todavía prístina y salvaje no es la del individualista sino la del “transeúnte”: “el transitar es la versión de la individualidad que actúa a través de la naturaleza”.

El camino de Thoreau no sería así solo un desprecio irresponsable de la sociedad de los “Ellos”, la de la existencia real de la mayoría, sino el derecho a reivindicar una experiencia más profunda de la vida, el de un transeúnte o caminante que se abre al mundo diverso y a una espiritualidad que valoriza la materia del hogar Tierra que la civilización erosiona y violenta; el primer hogar que la civilización no puede negar en su estar allí, antes que nuestra arrogancia.

El hogar Tierra en su estar ahí, mucho antes que nosotros, como el mar profundo que está antes que todos los barcos.

*Esteban Ierardo es filósofo, escritor, docente; su último libro es La red de las redes, Ediciones Continente; su página cultural es La mirada de Linceo: www.estebanierardo.com.