Debajo del sujetador plástico que obstinado en la frente sostiene el casco reglamentario, habitan ojos de un sujeto deshumanizado; minúsculos, adormecidos, bailotean en frenético soliloquio dentro de un cuenco gelatinoso carmesí; los surcos anchos del rostro duro, las manos deshilachadas, sí, también. El moflete está inflado por prepotencia del acullico que lo acompaña a enfrentar la oscuridad para que entonces el miedo resulte menos espantoso. Hace casi treinta horas que palidece allí un poco, próximo a la veta que esculpe pico-pala en un rincón estrecho del corredor minero. Sin comida, apenas una botellita con agua. Sofocado por el hipo, efectúa espasmódicos movimientos mecánicos, de forma lateral y también hacia adelante y hacia atrás sin abandonar la posición de cuclillas. De súbito, retira la vista de las visitas que allí se amontonan y con movimiento elástico vuelve al cincel. Se llama Manuel, y toda su vida cabe ahí, en ese instante. Tiene 24 años aunque aparenta 70. Es probable que no llegue a los 30, pero los 50 dólares que recibe por los cuatro kilos de material provechoso que extrae por semana le alcanzan para alimentar a los seis hijos que tuvo con cuatro mujeres distintas. La humedad sepulcral de la atmósfera se adhiere a la piel como un cuerpo sólido. Serpentear el tendido arterial claustrofóbico; ofrendar a la Pachamama alcohol 96°, junto a un puñado de hojas de coca; esnifar por dos horas el polvo denso que los condenados inhalan durante años hasta secar el pulmón con silicosis, antes de morir de cáncer; hacer explotar con desdén pavote musculosos cartuchos de dinamita, y ya. 75 pesos bolivianos el tour, e incluye guía, traslados, casco con luz, botas, mamelucos plásticos y la posibilidad de encontrarse con un minero de verdad, como Manuel. Fin de la historia.

Afuera, detrás de la torre alta de la iglesia principal, se extiende ajironada la ristra de nubes grises tironeadas por los cerros que componen los flancos externos de la Villa Imperial. El aire es limpio, prístino. Dieciséis los grados de temperatura; en ocasiones intensas ráfagas arremolinadas levantan polvareda y entonces más vale cubrirse el rostro con lo que sea. El chirrido de los carros que escupe la mina llega tibio hasta los oídos de los gringos que asistimos a la excursión al Cerro Rico. Hablamos de una montaña que se eleva en perfecto triángulo hasta alcanzar los 4.800 metros sobre la ciudad. Mazacote marmolado con la plata parida por los dioses, carancheado por españoles angurrientos que lamieron hasta los huesos que hoy alimentan a trabajadores explotados como Manuel. (Una leyenda harto difundida en la comunidad cuenta que con las paladas de plata que los invasores extrajeron de la colina podría haberse construido un puente desde allí hasta España; la misma leyenda sostiene que con los cadáveres de los fallecidos en su interior, también.) Porque en la anatomía política del colonialismo, no solo de expropiación material de la naturaleza se nutre el proceso, sino también de sometimiento de culturas, mentes, cuerpos en tanto sujetos-cuerpos-fuerza-de-trabajo (deshumanizar, qué joder), redefinidos como objetos y medios de producción al servicio de la continua valorización del capital.

En busca de El Dorado. La historia del extractivismo en la región no se reduce a Potosí –el yacimiento de plata más importante de la historia–, tampoco a Manuel. Una fenomenal maquinaria humana puesta al servicio de la apropiación de generosos volúmenes de recursos naturales, subordinada a lo que más tarde se llamaría globalización. Porque solo interrumpido por escasos paréntesis temporales, desde la llegada del europeo al continente, los altos precios de materias primas se mantuvieron a escala planetaria, provocando primero ilusión extática, mas luego adicción en el conquistador codicioso, que en su afán de exprimirlo todo, en muchos casos emprendió una búsqueda (infructuosa y mortífera), desplumando corredores selváticos, para llegar hasta El Dorado.

Los orígenes de la leyenda son diversos, confusos; podría ser un lugar, una deidad e incluso una persona física, como retratan algunos cronistas. En La conquista y descubrimiento del reino de la Nueva Granada, publicado en 1636, Juan Rodríguez Freyle relata una ceremonia llevada a cabo por los muiscas, pueblo afincado en el centro de Colombia desde aproximadamente el año 800 d.C. Allí, cuando el jefe de la comunidad moría, se daba inicio al protocolo de sucesión para escoger al “líder dorado”, que debía someterse a un dilatado proceso que culminaba, como en una puesta de Zeffirelli, con un gran acto final, deslumbrante, en el que presentándose desnudo –tan solo abrigado con polvo de oro– remaba en una canoa por la laguna de Guatavita. Los sacerdotes, forrados de oro, realizaban ofrendas de materiales preciosos que arrojaban al agua (en el sentido del potlatch del que hablaba Marcel Mauss). Porque dentro de la cosmovisión muisca, el oro, o más precisamente la tumbaga –aleación de oro, plata y cobre–, era muy venerada, no solo por el precio material sino por su poder espiritual, su conexión ancestral con lo divino y la habilidad para mantener el balance cósmico y la armonía dentro de la sociedad. Ningún punto de comparación con la visión europea.

Riachuelo dorado. En ocasiones los milagros ocurren; también en La Boca. Fundación Proa, en conjunto con Americas Society y el Museo Amparo, inauguró esta semana El Dorado. Un territorio, una sofisticada exhibición de piezas contemporáneas puestas a dialogar con el mito de El Dorado. Procedentes de distintos países de Latinoamérica, instituciones públicas y privadas, y colecciones particulares, las obras –videos, esculturas, instalaciones, performances–, leídas en conjunto, sortean la narrativa del oprimido para afincar, allí donde se imprime el delicado encuentro entre culturas desintonizadas, la expresión corpórea del rescate de sabidurías, de orfebrería de los pueblos originarios.

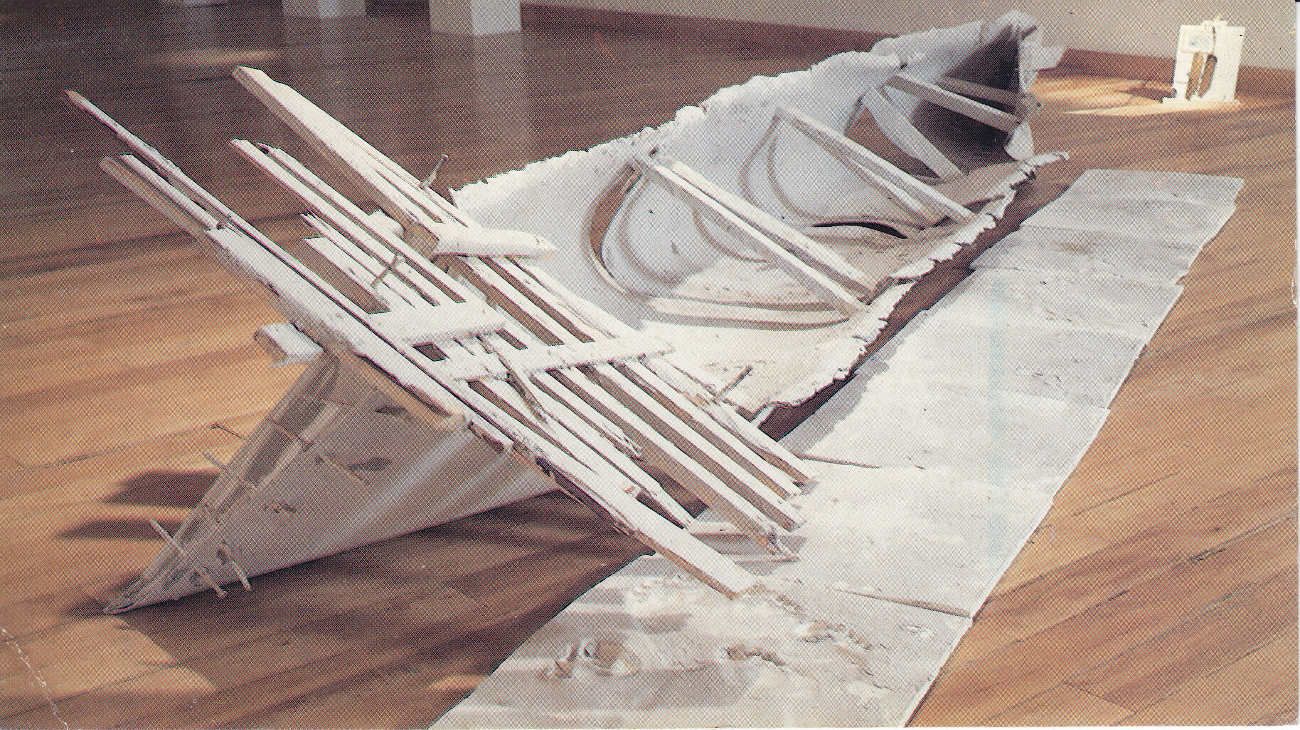

La muestra, articulada como un viaje exploratorio hacia El Dorado, se inicia con Patrón mono, la videoinstalación de Carolina Caycedo que el año pasado engordó las pantallas en Times Square y surfea la exuberancia material del lecho del río Cauca; la ilusión del viaje y la avaricia descansan en la balsa de Clorindo Testa y el barco de Víctor Grippo, en convivencia con Turismo/ El Dorado, de Fernando Bryce.

En la siguiente sala, las generosas paredes blancas amplifican el contraste que fecundan piezas de Mathias Goeritz y Stefan Brüggemann, en las que el monocromo arrincona con mensajes envueltos de enigma y fantasía; capas eclesiásticas del siglo XVIII bordadas con hilos de oro –cedidas por el Museo Fernández Blanco, que también aportó, entre otras piezas, monedas fabricadas con la plata de Potosí, halladas en la base de la pirámide de Plaza de Mayo cuando se trasladó a su ubicación definitiva–, la obra de Laura Vinci que, desde lo alto, pareciera encenderse por imposición de la fuerza cinética. El periplo continúa y coloca al visitante frente a las 700 moscas de plata que Andrés Bedoya tabajó con la plata misma de Potosí. El cacao anida en las sutiles figuras confeccionadas por Santiago Montoya, los tubos de cobre cortados y tejidos de la peruana Ximena Garrido-Lecca. Pero como no solo de metales preciosos se alimentó el conquistador, en la última sala los protagonistas son la papa, el ají, el maíz, el tomate. El guatemalteco Benvenuto Chavajay Ixtetela busca sintetizar con Elote de balas (2016) –hecho con el hueso de la mazorca cubierto por balas doradas– el estruendo de una guerra civil que, en el contexto de Guerra Fría, sometió a Guatemala entre 1960 y 1996 y cobró la vida de más de 250 mil personas. En el otro extremo de la sala interpela la fotografía de Martín Chambi –ampliada para la exposición– en la que una familia de cultivadores peruanos posa sobre la fenomenal cosecha de papa. La artista tucumana Evi Tártari hace telas y cortinas de chala para destacar la relevancia del choclo en su territorio. Siguen los tubérculos. Un mapa de época traza la ruta de la papa, desde América hacia el mundo; están la papa de Víctor Grippo, la batata de Iván Argote. El viaje hacia El Dorado termina con la recreación del pago de la deuda externa argentina con choclo, señera performance de Marta Minujín realizada en 1985 en Nueva York, junto a Andy Warhol.

A modo de coda. Desde Aristóteles, que había proclamado “la naturaleza ha hecho todas las cosas específicamente al servicio del hombre” hasta los postulados de Descartes (los humanos son “los dueños y señores de la naturaleza”) o del botánico Carl Linneo en 1749 (“todas las cosas están al servicio del hombre”), la perspectiva antropocéntrica floreció durante siglos para definir la relación entre humanidad y naturaleza. Hoy, a más de 500 años de la invasión europea a América, los efectos sociales y medioambientales de los extractivismos son demoledores y nos arrinconan, así sin más, a raspar lo que quede en el Antropoceno. Las amputaciones ecológicas se propagan por las canteras como reguero de pólvora; la megaminería a cielo abierto, la explotación petrolera, los monocultivos, son ejemplos que expresan un modo de participación concentrada en el desarrollo del capitalismo mundial. Como advertía Fannon en 1968: “La explotación capitalista y sus monopolios madereros, mineros, pesqueros y ahora petroleros constituirán el poder político en el área”.

Hacia 1799, en su paso por el lago Valencia, en Perú, el monumental polímata Alexander von Humboldt (que entre tantas cosas había trabajado como inspector de minas) advertía sobre la alteración del ecosistema. En una de sus notas, reunidas en Personal Narrative (Longman, 1814), sostiene: “Cuando los bosques se destruyen, como han hecho los cultivadores europeos en toda América, con una precipitación imprudente, los manantiales se secan por completo (…) en vez de aumentar poco a poco el nivel de los ríos mediante filtraciones graduales, durante las lluvias abundantes forman surcos en las laderas, arrastran la tierra suelta y forma esas inundaciones repentinas que destruyen el país”.