No hay imagen o relato que abarque por sí mismo lo que el Colegio Nacional de Buenos Aires ha significado en el contexto de los últimos 150 años de historia nacional. Esta institución universitaria, un referente en el proceso de formación de jóvenes en la Argentina, desde la Generación del 80 hasta Montoneros, ha sido descripta como “una isla de mérito en un país en el que corren otros aires”; o bien, como “la última gran institución cultural argentina”.

“El Buenos Aires”, o “la institución que formó a cuatro jefes de Estado y a dos premios Nobel”, fue fundado en 1863 por el entonces presidente Bartolomé Mitre. Los cuatro mandatarios que ingresaron al CNBA con posterioridad a esa fecha en realidad fueron tres (Carlos Pellegrini, Roque Sáenz Peña y Marcelo T. de Alvear). El cuarto no fue egresado del CNBA porque se escapó del edificio entonces situado en la calle Moreno durante su primer año de cursada: se trataba de Agustín P. Justo, quien se graduó en una institución también formadora de elites, pero de otro cuño: el Colegio Militar.

Mitre ideó un colegio para “formar a los futuros hombres de gobierno” en el que tuvieran cabida tanto los hijos de los porteños sin “linaje nacional” como los de los provincianos, que se incorporarían a un proyecto –el del colegio y el de la nación misma– en el que ya estaban incluidos los niños de las familias “principales” de Buenos Aires. Así, ya a fines del siglo XIX empezó a forjarse una de las imágenes más persistentes a lo largo de buena parte de la centuria siguiente: la de una institución abierta a amplios sectores de la población.

Para un sobrino nieto de Martín Miguel de Güemes, Carlos Ibarguren, el Colegio de la última década del siglo XIX fue la prolongación de una vida social, familiar, política e intelectual circunscripta a ciertas instancias escogidas de la sociabilidad porteña. Su libro La historia que he vivido ayuda a sostener la idea del Nacional como un colegio en el que se educaba a las elites ya existentes. Sin embargo, en esos claustros empezaba a aparecer un alumnado cuyos padres habían nacido en ultramar, en primer lugar Italia, y en segundo, España. Esos alumnos, primera generación argentina, representaban entonces el 61% del alumnado. En una ciudad que comenzaba a perder su carácter homogéneo, ese dato no debe asombrar. Invisibles para Ibarguren, el archivo del Colegio sin embargo guarda registro del paso por sus dependencias de hijos de maestros de pala polacos (panaderos con cierta especialización), de sastres italianos y de pintores de brocha gorda españoles, entre otras muchas ocupaciones y nacionalidades.

Otro Colegio, el que tuvo lugar treinta años más tarde, se mostraría a los ojos del médico de extracción radical Florencio Escardó como un espacio transido de diferencias sociales, en el que la apertura se extendió al cuerpo de profesores; “alguno con más aire de comerciante en paños que de docente universitario ”, “nobles italianos ” y “dandies porteños” daban clase a señoritos recomendados que pasaban exámenes sin haber contestado más que incongruencias, y a otros, como dicen los franceses, con menos “espalda”, como Italo Delía, que sólo pudo ser arrancado “del mundo de los porotos y los sifones” por poco tiempo. Escardó cuenta en La casa nueva, haciendo un juego de palabras entre la gramática latina y la experiencia concreta, que el muchacho, puesto a sortear con sus magros recursos las exigencias que una educación humanista implicaba (el estudio del latín no era un obstáculo a desestimar), “no supo qué hacer con el futuro anterior del almacén que su padre español tenía en Balvanera y los imparisílabos de la tercera declinación”. Pese a la ayuda de los compañeros a la hora de los exámenes, retribuida con rajas de jamón y grandes trozos de queso de rallar, abandonó en tercer año “sin que el Colegio pudiese penetrar en él”.

La existencia de “recomendados” aludida por Escardó no mellaba el robusto espíritu de cuerpo que reinaba en el Buenos Aires, aunque pone de manifiesto los límites de un canon moral que se suele atribuir al CNBA: la meritocracia. Tulio Halperin Donghi cuenta en Son memorias, respecto del Colegio del que egresó en 1944, que cursó en la primera división de la mañana, aquella que el rector Nielsen reservaba a la “flor y nata”. A esos alumnos se les adjudicaban los mejores profesores. El historiador se refería entonces a otra variante de la “recomendación”, la que alcanzaba a personas que habían entrado sin dar examen, avalados por la carta de algún personaje “notable” que podía ser tanto un enviado del Papa como el librero de enfrente del Colegio. De todos modos, la mayoría ingresaba siguiendo las generales de la ley, con un examen difícil y exigente, lo que muestra una de las facetas de su excepcionalidad: una institución formadora de elites cuyo eje son los individuos, incluso de barrios alejados, y no las familias. Esa cualidad no ha de ser encontrada siquiera en un sistema paradigmático de formación de grandes cuadros estatales, como el francés.

Lejos de justificar su ingreso sin examen por algún inexistente inciso del reglamento, para Halperin “ocupar los pupitres de esas aulas reservadas a una minoría era a la vez el fundamento de un sentimiento de superioridad sobre el resto del alumnado” y el de “una tendencia uniformadora e igualadora que iba a dotarnos rápidamente de un muy robusto esprit de corps, nada debilitado porque los supuestos en que se apoyaba fuesen irremediablemente contradictorios”. En la tendencia igualadora conjugada “contradictoriamente” con un sentimiento de superioridad hay una clave para pensar al CNBA; incluso al que conocemos hoy día.

La tolerancia a las “excepciones” también puede indicar que la meritocracia, entendida como la capacidad de la escuela de sustraer a los individuos de las influencias sociales con vistas a influir sobre sus posiciones sociales ulteriores, es una meta realizable sólo en cierto grado, aunque en algunos contextos nacionales y en algunas instituciones más que en otras.

Un sociólogo que fue un alto funcionario del kirchnerismo vivió el Colegio de principios de los años 50; fue uno de los que sí dieron examen. “Entrar al Buenos Aires era decisivo”, me explicó. Había una “superioridad intelectual sobre otros establecimientos”. Suponía incorporarse a “una tradición intelectual que es la más rica del país. Una tradición ilustrada, en sus términos, racionalista en un sentido filosófico, un pensamiento crítico e individualista, y por lo demás una tradición laica”.

A mediados de los años 50, ese colegio de varones, al que ingresaban según la discrecionalidad del rector jóvenes de todos los barrios porteños, con pertenencias étnicas, sociales y religiosas diversas, comenzaría a sufrir transformaciones decisivas.

Así, desapareció la figura del “recomendado”, y se impondría un método único para la selección del alumnado: un mismo sistema de ingreso para todos los candidatos sin excepción, tendiente a elegir de un modo transparente y sumamente fiscalizado a “los mejores”.

Ese cambio obedeció a una circunstancia histórica precisa: el golpe de Estado de septiembre de 1955 que dispuso la intervención de la Universidad, y, con el objetivo de “desperonizarla”, renovó mediante concurso el plantel docente e impuso el examen de ingreso obligatorio en el CNBA.

Por entonces, nuevas experiencias políticas a nivel continental refundaban el papel de la juventud en general y el de la militancia en la universidad en particular. Como ocurrió con todos los grandes procesos políticos universitarios de los últimos 150 años, el alumnado del CNBA no sólo no fue ajeno a esa experiencia sino que tuvo una participación protagónica. Así comenzó lo que para algunos fue “la época de oro de la universidad (y el Colegio) reformista. Para otros, esa circunstancia histórica fue el antecedente cierto de “la historia negra del Buenos Aires de los 70”. El reformismo, conformado por alumnos y profesores socialistas, comunistas y radicales (representados de modo exiguo en el Colegio), surgiría a la vida política universitaria desde una posición de rivalidad con otra tradición política ideológica: el humanismo.

A esas transformaciones disruptivas respecto de viejas representaciones del “Viejo Colegio” se sumó la iniciativa, por parte del rectorado de la universidad, de admitir el ingreso de las mujeres, en 1959, experiencia que ya había tenido una existencia fugaz a principios del siglo XX. Para algunos egresados, esa presencia quebró la celebrada imagen del Buenos Aires como “el colegio de machos”: se trataba de los integrantes de Tacuara, una agrupación de tendencia nacionalista, católica, de derecha antisemita.

El Buenos Aires de los 70 me fue presentado, en distintas instancias de mi investigación, como “el momento de la politización indetenible”, como “una olla política”. “El Colegio estaba incendiado desde el 66”, me dijo quien por entonces militara en el Ejército Revolucionario del Pueblo. Otros, incluso quienes se radicalizaron, admitieron que en realidad “la mayoría no se comprometía”. Casi todos estaban interesados en la política, discutían al respecto, pero no se involucraron hasta el punto de que esa forma de vida transformara su cotidianidad. Quizás por el peso de una socialización con características tan excepcionales como la que ocurre en el Nacional Buenos Aires, aquello que en otros ambientes es vivido como irreconciliable, alcanza algún (aunque mínimo) punto de encuentro cuando las posiciones enfrentadas están sostenidas por dos egresados de la institución de la calle Bolívar. Dos ex alumnos de sendos Colegios, el anterior y el posterior a las transformaciones ocurridas a mediados de los 50, convergieron en un espacio abstracto, delimitado por la dinámica de un intercambio epistolar. Uno, Mario Eduardo Firmenich, fundador y dirigente de la agrupación armada peronista Montoneros. En una carta de 1996 dirigida al rector, elogiaba y distinguía a la institución por el hecho mismo de solicitar instrucciones para inscribir a su hijo nacido en 1984 en Río de Janeiro, para rendir examen de ingreso, dado que aún no habían terminado de tramitar su radicación en la Argentina. La misiva, respondida del mismo modo, es decir, con suma cordialidad y elegancia de estilo, por el destinatario, instaba a Firmenich padre a inscribirlo provisoriamente. Quien desconociera la historia reciente de este país hubiera leído esas líneas como si se tratara de un intercambio epistolar entre dos “señores” que se guardaban mutuo aprecio y respeto. Sin embargo, esas dos personas, ubicadas en posiciones políticas que en principio no podrían ser más adversas, consideraron que había allí “algo” en común.

Para uno valía la pena dirigir una institución a la que asistían los hijos de quienes en los 70 participaron en organizaciones armadas, y para el otro valía la pena encomendarle la formación de su hijo a aquella institución “burguesa”, como se decía del CNBA en las organizaciones armadas de los 70. Ese “algo en común” excede la ideología, el origen, la riqueza de quienes curiosamente coincidieron en ese documento que porta las firmas de Sanguinetti y Firmenich. Excede las distintas visiones de país; los modos de leer y posicionarse frente a la tradición del Colegio; las maneras de comprender esa historia para justificar su lugar como depositarios legítimos en tanto ex alumnos. Cada época de la institución (cada “Colegio”) ha tenido sus propios dispositivos de iniciación, cada uno conforma los atributos que producen distinción, en consonancia con los cambios de la vida nacional. De todos modos, por todo aquello que contribuye a la excepcionalidad de la socialización en el Colegio, el rasgo que se repite en egresados de distintas edades es sentirse “diferentes” respecto de una sociedad en la que persisten, aunque erosionadas, fuertes creencias en el igualitarismo.

Para los egresados de menos de 71 años, que sienten que han tenido buenas oportunidades profesionales a lo largo de sus vidas gracias a haber realizado un gran esfuerzo durante su adolescencia, el examen de ingreso resulta un momento decisivo. Al margen de sus distintas modalidades de aplicación a lo largo del tiempo, esta instancia ha sido descripta como un período signado por un esfuerzo individual inaudito, acometido también por quienes rodean a los candidatos en tanto una verdadera empresa en la que se juega el prestigio y el destino familiar. El sufrimiento, el miedo, la sensación de haber pasado por una prueba descomunal, han ido modelando la manera en que se ven a sí mismos y entre sí quienes pasaron por esas evaluaciones “salvajes”. También parecen haber transformado el modo en que comenzaron a percibir a quienes nunca hicieron ese esfuerzo tan agotador: los amigos del barrio, con más tiempo que ellos para dedicar al esparcimiento; los padres, que el día del examen se quedan esperando afuera del establecimiento, “detrás de los barrotes, como en El planeta de los simios”; quienes acceden a cargos públicos gracias a los contactos familiares; las personas acaudaladas que aspiran a tener un amplio predicamento en la sociedad mas carecen de la formación intelectual necesaria.

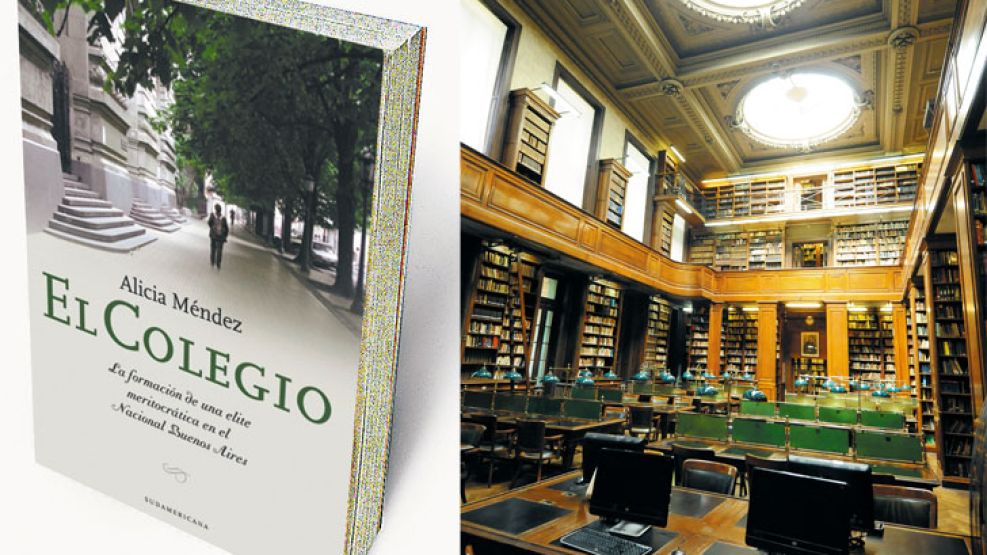

Algunos de los relatos sobre la excepcionalidad del Buenos Aires están centrados en su ubicación urbanística y especialmente en sus características arquitectónicas, en ciertos signos icónicos que la historia compartida nos ha habituado a leer en determinado sentido: sus escalinatas, su boiserie, sus anaqueles de roble, su biblioteca, que remiten a lo que quedó de un proyecto de país liberal y europeísta, reconocible hasta la década del 60. Allí se hace presente el extraordinario poder de los objetos, que adquieren la capacidad de hacer que las personas hagan cosas inesperadas: sentir orgullo, contrición o temor reverencial, sensación o deseo de pertenencia, o bien, en un caso extremo, inclinación a destruirlos.

Un escritor de ficción y docente universitario que trabajó en el Buenos Aires hasta 1995 describió ante mí uno de esos momentos de exasperación en el que una multitud intenta saldar cuentas por los años de esfuerzo y sufrimiento. Se refería a la vuelta olímpica. ¿Cómo se implementaba? “Con amenazas. De repente, en un momento, tiraban un cohete. Era el anuncio de que empezaba. Los preceptores iban a evacuar: era una falsa alarma. Los claustros son un pasillo con ventanas por las que entra la luz, de un lado, y están las aulas, del otro. Un pasillo con un piso divino y pulcro, con la mesa de preceptores para tener un control visual de los alumnos. El claustro que había sido un lugar de tránsito, de intercambio y diálogo entre alumnos y preceptores, se llena de una especie de humo que largan las bengalas. Escuchás pasos, corridas, y una especie de malón fantasma que no llegás a ver. Hay un poco de miedo. Es carnavalesco. Son pibes desbocados que tiran cohetes a los preceptores. Se llena el piso de agua. Se trastocan los sentidos. Porque el sentido de la vista, que es el del control, lo perdés porque no se ve nada. Sólo funciona el oído. No podés decirles nada: que no tiren bengalas, que no tiren baldazos de agua, que no les toquen el culo a las chicas, porque no te escuchan. Se suspende la ley. Un pibe de segundo año, por el miedo, se subió a la cornisa del segundo piso. Se podría haber matado. Se escuchan gritos, caños. Las chicas se ponen divinas, con shorts, musculosas empapadas. El cuerpo policíaco de preceptores estalla. Es una suspensión de las jerarquías. No hay nada que hacer. El Colegio es de ellos, por primera vez”.

Valores morales propios

En el libro El Colegio examino la relación entre una institución meritocrática, el Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA), y una sociedad tendencialmente igualitaria como la argentina.

Los egresados consultados no me hablaron de “meritocracia”, dado el registro más bien centrado en la cotidianidad, pero sí de aquello que para bien o para mal hace del CNBA una institución excepcional. Tampoco me hablaron de “igualitarismo”, aunque delinearon sus contornos cuando se refirieron a quienes no son como ellos, a quienes no se educaron en una institución en la que las reglas son iguales para todos; a quienes no se socializaron en la valoración del esfuerzo ni se incorporaron tempranamente en una tradición centenaria reforzada por el prestigio de personalidades y programas; a quienes no se familiarizaron con experiencias sociales y políticas diversas vía el contacto con condiscípulos de diferentes ambientes.

Las ciencias sociales suelen rechazar la idea de que una institución pueda regirse por sus propios valores morales, diferentes de los de la sociedad. La “insularidad” de este colegio público debería hacer repensar esa verdad.