Una tarde de fines de marzo de 2008, el portón de la calle Villate se abrió para que ingresara un desconocido de los guardias de Olivos. Llegaba en un taxi al que se subió en la terminal Retiro de micros. Venía de Mar del Plata. Dijo su nombre, descendió del taxi y pasó. Un auto que lo estaba esperando lo llevó al edificio de la Residencia Presidencial conocido como “Jefatura”. Lo dejaron en la puerta con la indicación de que entrase “sin problemas”. Al cruzar la puerta, oyó a un hombre que hablaba a los gritos por teléfono, mientras caminaba nervioso por una habitación. Se frenó. Un asistente salió a saludarlo y le pidió unos minutos.

—Essssshte pelotudo me va a cagar –dijo en voz muy alta un desencajado Néstor Kirchner al cortar la comunicación, y pidió que el visitante entrara.

—Soy F.L., señor presidente –dijo saludando al ex con su pasado cargo, en señal de respeto. Todavía intimidado y sin estar seguro de si el insulto estaba dirigido a él, observó que Kirchner no registraba su presencia y seguía mirando la nada, ensimismado en la discusión que acababa de tener. Esperó callado unos segundos que le parecieron larguísimos.

—Gracias por venir –dijo Kirchner, de repente, sin mirarlo–. Te mandé llamar porque me dicen que vos conociste a Apold.

—Lo conocí en los 70, cuando estaba enfermo, y prácticamente solo. Pero hablé mucho con él. Incluso llegué a grabarlo, aunque en la dictadura tuve que tirar las cintas. Me hubiera gustado escribir esa experiencia, algo inédito en la historia argentina, que jamás se repitió tampoco.

—Para vos, ¿qué hizo?

—Puso todo el aparato del Estado para comprar los medios y llevó a los mejores periodistas, artistas, fotógrafos, dibujantes y directores de cine a trabajar para el gobierno. Nunca se invirtió tanta plata en los medios y en la cultura. Ni antes ni después.

—¿Y para qué sirvió todo eso? A Perón le dieron un golpe igual.

—Le dieron el golpe porque ya estaba cansado y tenía ganas de irse. Pero el peronismo todavía existe. Es lo único que existe.

Ahí fue cuando Kirchner le clavó la mirada. Hasta ese momento lo escuchaba con la atención dispersa.

—¿Qué querés decir? No te entiendo.

—Que la mayor inversión de Perón para la posteridad no fueron los sindicatos ni las obras públicas, sino el peronismo, construido por Apold y el aparato de propaganda del Estado, una genialidad.

—¿Vos decís el relato del peronismo?

—Digo el peronismo. ¿El relato? No lo había pensado, aunque sí: el peronismo como relato.

—Decime más.

—El gran aporte de Apold fue convencer a Perón de que respaldase el cine y a sus artistas. Eso lo hizo antes de que ganasen las elecciones. Ahí se ganó su confianza para siempre. La Secretaría de Trabajo intervino directamente en la solución de problemas muy concretos de la industria cinematográfica. Les consiguió créditos, pero también efectivo contante y sonante. Intervino en forma personal en la disputa contra los exhibidores, que de hecho jugaban a favor de Hollywood. Toda la gente del cine empezó a mirar a Perón con mucha atención. Lo sentían como un padre protector, el único que realmente se interesaba para lograr que el cine argentino no perdiera frente a la competencia de Estados Unidos y México.

—¿Y el segundo gran aporte?

—Fue otra gran idea. Que tenía que comprar los diarios que estaban en problemas financieros, primero, y después generarles dificultades a los que andaban bien económicamente.

—Claro. No tenía que lidiar con Clarín.

—No, tuvo que lidiar con La Prensa. Ahí le costó más. Pero lo logró, con el respaldo del Congreso de la Nación expropió la empresa. No se olvide de que logró que diputados de origen de izquierda, como Cooke, respaldaran la ley. ¿Quién no iba a querer destruir a ese diario cipayo?

—Ahora es impensable algo así.

—No lo logró de un día para el otro. Fue un proceso. Lleno de espinas, con muchas amarguras. Pero terminó con el periodismo. No dejó empresa fuera de su órbita. O casi.

—Mirá, yo hice algo así en mi provincia, y mal no me fue. Pero acá es más complicado. Acá todos se creen librepensadores. Cualquiera dice cualquier boludez, total, al aire es gratis. Además, Perón lo tuvo a Apold. Pero yo no tengo a nadie. Acá son todos unos cagones. A Magnetto no se le anima nadie.

—No esté tan seguro, presidente. Empiece a mirar un poco más. Busque leales, gente que le deba todo a usted, y póngalos en los lugares de control de los medios. Ponga más plata entre los artistas, como hizo Apold. Y si me permite, perdóneme, no ande gritando todo el tiempo. Dele un poco de alegría a la gente, que la pasen mejor.

Dos horas más tarde, F.L. salió por la misma puerta que había entrado. Caminó hasta la Avenida del Libertador para tomar un taxi. Llegó a Retiro y sacó el pasaje de vuelta. Mientras esperaba la hora de salida del micro, tomó un café con el amigo del gobierno que lo había llevado hasta Kirchner, y no aceptó ser devuelto a Mar del Plata en un auto de la Presidencia. Habló con ese amigo días después, y ambos quedaron convencidos de que nada de lo conversado había interesado al ex presidente. Se olvidaron del asunto.

Con el tiempo, F.L. analizó lo ocurrido desde esa entrevista. El 1º de abril de 2008, pocos días después de que en su paso por Olivos le diera detalles a Kirchner de la ofensiva de Perón sobre los diarios, la presidenta nombró sorpresivamente a Gabriel Mariotto al frente del Comfer, dejando fuera de juego a Julio Bárbaro. El nuevo funcionario se apuró a reunirse con sus viejos conocidos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y se abocó a redactar lo que un año y medio más tarde sería la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual o nueva Ley de Medios, promulgada el 10 de octubre de 2009.

Unas semanas después de la designación de Mariotto, antes de que terminase abril, salió a la calle el semanario Miradas al Sur, de Sergio Szpolski, intentando competir con Perfil. Algunos meses más tarde, El Argentino, diario gratuito que también es de Szpolski y, enfrentando a La Razón, el gratuito del Grupo Clarín. El otro que pudo avanzar con su idea fue Diego Gvirtz, que en noviembre puso al aire 6, 7, 8, en Canal 7. Había voceros oficialistas que empezaban a hablar por los medios de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble como “apropiados” a detenidos-desaparecidos durante la dictadura militar y pedían en público a la viuda del fundador del diario de mayor circulación de la Argentina “que devuelva los nietos” a las Abuelas de Plaza de Mayo.

Fuera del círculo kirchnerista, se tomaban estas actitudes como los caprichos adolescentes de un hombre enojado que ni siquiera pudo ganar las elecciones del 28 de junio, a pesar de que había adelantado la fecha de las elecciones, inventado las candidaturas testimoniales y amenazado con el Juicio Final a los que no le juraban fidelidad eterna. Le costó aceptar la derrota, y muchos lo daban por terminado. Pero cuando Cristina Fernández de Kirchner sacó de la Secretaría de Cultura al viejo y prolijo José Nun y lo reemplazó por el más astuto Jorge Coscia –famoso por haber diseñado la estructura de subsidios del Incaa en tiempos de Eduardo Duhalde–, a pesar de que había perdido las elecciones diez días antes, F.L. vio a un hombre decidido a pelear hasta el final, y quiso pensar que algo había tenido que ver en la transformación mediático-cultural que se estaba operando en el mundo kirchnerista.

En julio de 2009 volvió a llamar a su amigo del Gobierno.

—¿Vos creés, hermanito? –le dijo el funcionario.

—No sé, no sé. ¿Qué importa? Lo que te aseguro es que tenemos Kirchner para rato.

—Ahora el que no sabe soy yo. Pero decime bien qué le dijiste.

—¿Querés la versión larga o la versión corta?

—La corta, hermanito, la corta.

—Le dije que con el pan no alcanza. Que la gente necesita circo.

—¿Estás loco? ¿Cómo que le dijiste eso? No me contaste así cuando hablamos, para nada. ¿Te puteó?

—¡Qué me va a putear! Me pidió que le contara lo que había hecho Apold y le conté todo lo que sabía. Me parece que las fichas le fueron cayendo con el tiempo.

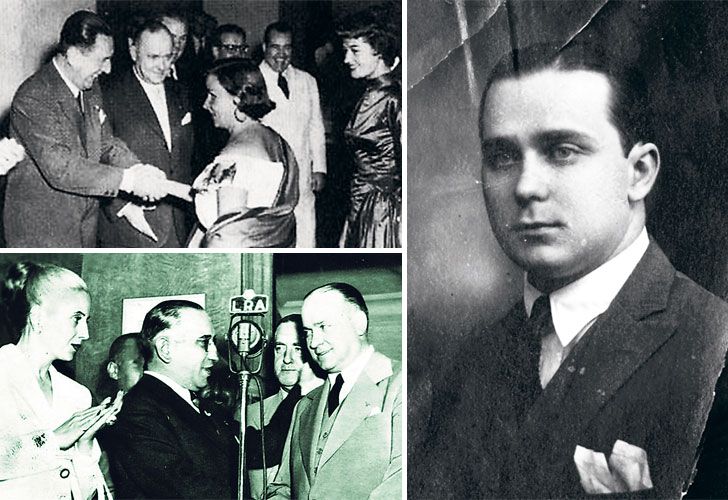

De Raúl Alejandro Juan Apold se sabe poco, más bien nada. Aun antes de la Revolución Libertadora era considerado “el Goebbels de Perón”. Se sabe que por él pasaban todas las decisiones del gobierno entre 1946 y 1955 y que llegó a ser más importante que ministros y gobernadores. Entre los viejos peronistas, la pronunciación de su nombre remite a un pasado oscuro que prefieren no recordar. No saben cuándo murió, ni dónde. Tampoco cómo llegó a la vida de Perón, ni cuándo se fue. No saben, ni se preguntaron, por qué nunca más supieron qué se había hecho de su vida.

Quienes participaron en los dos primeros gabinetes de Perón y todavía viven parecen temerle, aún hoy, como si no hubiera muerto hace más de treinta años. Después del sangriento golpe del ’55 volvieron a verlo, y quedaron fijados en ese tiempo en que Apold dominaba con el miedo y los peronistas no querían decir nada que pusiera en duda su lealtad, por temor a las represalias.

Como si un Gran Hermano estuviera escuchándolos, a veces hasta hablando bajito, repiten la explicación que el aparato oficial de comunicación ofrecía entonces para la gran cantidad de sucesos desafortunados que se hicieron corrientes, como la tortura y cárcel de Cipriano Reyes y Ricardo Balbín, el inesperado retiro para Atilio Bramuglia y Domingo Mercante, el exilio de Arturo Sampay y Ramón Carrillo, en pleno gobierno peronista.

Lo mismo para la compra compulsiva de diarios y radios de todo el país, la expropiación del diario La Prensa y el silenciamiento absoluto de voces opositoras en los medios de comunicación hasta después de los bombardeos de Plaza de Mayo, cuando se le permitió a Arturo Frondizi dar un discurso de media hora, a las nueve de la noche, y la ciudad de Buenos Aires se paralizó como si Argentina jugara la final de un mundial de fútbol. “La contra quería sacarnos del poder, no se podía hacer otra cosa”, se justifican. Y agregan: “Apold era el que nos defendía de los que nos querían echar”.

Los jóvenes peronistas, en cambio, no escucharon jamás hablar de Apold. Es necesario decirles que fue el secretario de Medios de Perón. No averiguan mucho más. Imaginan que lo que van a escuchar no les va a gustar, y prefieren no saberlo. La nuestra es una sociedad negadora que –mientras pueda– evade profundizar en asuntos que resisten la dialéctica amigo/enemigo.

Pero sin Apold, los únicos privilegiados no serían los niños. Ni Evita la abanderada de los humildes. Ni el amor entre Juan y Eva hubiera llegado hasta nuestros días, sin las dudas que suelen provocar investigadores y periodistas, a través de esa foto que cruzó las generaciones, donde el presidente contiene en un abrazo a su mujer enferma de cáncer, pocas semanas antes de su muerte. Tampoco se recordaría que Evita pasó a la posteridad a las 20.25, claro. Y el 17 de octubre no sería una bisagra en la historia, un antes y un después definitivo, escindido por completo del golpe militar del 4 de junio de 1943 y de la lucha de los trabajadores desde que empezaron a organizarse, en los finales del siglo XIX.

Gracias a su fenomenal capacidad creativa y empeño, propia de un gran productor general con visión histórica como nunca hubo en la Argentina, el peronismo tiene su mito de origen y sus ceremonias rituales, el Día del Trabajo y el Día de la Lealtad, las fiestas populares donde el pueblo honraba al líder en la Plaza de Mayo, en un proceso que empezó vital y desordenado y luego se fue institucionalizando hasta convertirse en una religión política, carente de espontaneidad.

Por el fenomenal y eficiente aparato de propaganda que comandó Apold, los símbolos como el Himno Nacional Argentino o el Escudo Nacional fueron perdiendo importancia en los actos frente al Escudo Peronista o la Marcha Peronista. Por su talento, las imágenes del trabajador que dominaron la comunicación –gráfica, escultórica, cinematográfica– de los primeros años del gobierno se fueron corriendo del centro del escenario, para que sólo existieran las figuras de Perón y Evita.

A Apold le debemos, además, la imposibilidad de ver cualquier otra figura en el gobierno de Perón que no sea la de Eva. Los dos primeros gobiernos peronistas están en la memoria de todos y cada uno, sin importar nuestra edad o extracción social. Sabemos de los Planes Quinquenales. Vimos en algún momento los noticieros Sucesos argentinos con las realizaciones de la gestión. Recordamos que “Perón cumple y Evita dignifica”. Pero sólo los expertos pueden recordar los nombres de los ministros y gobernadores. (...)

En rigor, la biografía de las “segundas líneas” de Perón durante los dos primeros gobiernos es prácticamente ignorada, tal como postula el historiador Raanan Rein, académico de la Universidad de Tel Aviv, en Juan Atilio Bramuglia. Bajo la sombra del líder, la biografía del primer canciller de Perón.

Una inusual capacidad para mirar el fenómeno peronista sin prejuicios le permitió a Rein romper con el encandilamiento que produce entre los investigadores la imagen de Perón y cuestionar la relación carismática del líder con su pueblo como única fuente de poder, y analizar la función mediadora de personalidades provenientes de los más diversos sectores sociales, que hicieron aportes ineludibles a la construcción del principal movimiento popular argentino, y que permanecen invisibilizados.

En la cosmovisión originaria, además de Perón, sólo hay lugar para Evita. Pero Rein lista a José Figuerola, español primorriverista que fue autor de la legislación impulsada desde la Secretaría de Trabajo y Previsión; Domingo Mercante, el coronel que ató la relación con el sindicalismo; Miguel Miranda, el empresario que acercó la burguesía nacional; Angel Borlenghi y Atilio Bramuglia, los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, respectivamente, con igual origen socialista y responsables del diseño político original, entre muchos más.

Rein atribuye la poca o nula visibilidad histórica de las “segundas líneas” al proceso político implementado por Perón, que pasó de un “populismo reformista” a un “populismo autoritario”. Y reconoce que la principal dificultad para abordar la investigación de las “segundas líneas” de Perón es la ausencia de documentación.

En efecto, durante los años que van desde 1946 hasta 1955 es realmente escaso el material de utilidad para los investigadores. Lo que hay, en cambio, y en cantidades exuberantes, es una formidable producción de relato, al punto que podría decirse que se trató de una década orwelliana, sellada, de apariencias perfectas, con sólo dos protagonistas –y el pueblo, sin nombre– y un relato único, difícil de perforar, donde la realidad no podía filtrarse en ningún otro medio de comunicación que no fuesen los rumores.

Apold fue la cara goebbeliana de Perón. No porque fueran ideológicamente nazis, sino porque ambos estaban convencidos de la centralidad de la propaganda en la construcción y el sostenimiento del poder, como lo estaban muchos gobiernos de la época, desde Franklin D. Roosevelt hasta Joseph Stalin, aunque –por supuesto– con distinto énfasis. En el caso de Apold, buscando emular al ministro de Hitler, de quien había leído casi toda su obra, llegó a intervenir en las políticas represivas del gobierno y en la información de inteligencia y contrainteligencia.

Como bien señala Rein, “una rápida revisión de los catálogos de las bibliotecas universitarias más importantes revela que el peronismo es uno de los temas más estudiados de la historiografía latinoamericana del siglo pasado”, sólo comparable con la Revolución Mexicana y la Revolución Cubana. Sin embargo, persiste una imagen monolítica del principal movimiento popular de la Argentina, y poco se sabe de las figuras que ayudaron a hacerlo posible.

De todas ellas, la de Apold es la menos conocida. Hasta esta investigación, se desconocía su fecha de nacimiento y fue necesario rastrear en los expedientes sucesorios para conocer ese dato elemental, más los nombres de su familia, que no figuraban en ningún documento oficial. Tampoco se sabía el origen de su apellido, al que se suponía judío. Apold y su mujer, Adela Goldkhul, no tuvieron hijos, y en la Argentina sólo vive su sobrino nieto, Alejandro, que asegura que ni él ni su padre lo conocieron o supieron algo de su vida.

Erróneamente, se creía que Evita lo presentó a Perón, dato que seguramente hizo correr él mismo. Es más: los pocos que investigaron algún tramo de su vida estaban convencidos de que conoció a Perón el día que recorrió las instalaciones de Argentina Sono Film en 1944, luego de que impulsara una ley que favoreció a las productoras nacionales de cine en contra de las exhibidoras, cuando la verdad es que fue Apold el impulsor y redactor de esa iniciativa, que selló para siempre el romance entre los artistas populares y el futuro presidente de la Nación.

Hasta ese momento, Apold había utilizado la política y el periodismo para asegurarse los ingresos y el acceso al poder, pero su vida estaba cruzada por tres pasiones: la aviación, el cine y las mujeres. A los 44 años seguía soltero, y hubiera preferido continuar en esa condición, de no resultarle inconveniente para su vida social. No imaginaba todavía que el destino le tenía preparado un lugar, en las sombras, junto al líder indiscutido del siglo XX en la Argentina. Mucho menos que su creatividad y su obsesión por los detalles lo llevarían no tanto a homenajearlo en la posteridad, pero sí a su producto más acabado, el peronismo, eje dominante en la vida política de los argentinos, aun en el siglo XXI.

—¿Para qué escribir sobre este personaje execrable? –se quejó Máximo Gainza Paz, hijo del director de La Prensa confiscada en 1951, y acompañante de su padre en el bote que cruzó el Río de la Plata para huir de la Argentina, ante el intento de ser entrevistado para este libro.

Hay varias respuestas posibles. Una es más que sencilla. Si es cierto que lo que se habla no se actúa, contar la historia de Apold y su política de comunicación quizás ayude a no repetirla.

Hegemonía y autoritarismo

Un amigo periodista, peronista él, en una fiesta de periodistas, peronistas todos, contó que su tío Carlos Raffo, periodista él, perdió su trabajo en el diario El Mundo por orden de Raúl Apold. En 1948, el ya poderoso funcionario del gobierno peronista llamó al matutino y pidió que Raffo fuera echado inmediatamente y se impidiera su ingreso al edificio a partir de ese momento, por cualquier motivo que fuera.

Cuando mi amigo nombró a Apold con ese tono inquietante con el que siempre yo había escuchado hablar del secretario de Medios de Juan Domingo Perón, supe que había encontrado la pieza del rompecabezas que buscaba. Desde hacía años algo del peronismo no me terminaba de cerrar. Los sectores democráticos peronistas existían, pero duraban poco en la conducción. Pronto eran expulsados por los autoritarios, que tenían la habilidad para terminar rápido con esas “primaveras”.

No dudo de que sea cierto lo que siempre creí del peronismo en términos de igualdad y justicia social. Pero ahora sé que eso era sólo una parte. Faltaba una pieza, clave, para entender toda la obra. Publiqué la biografía de Apold por el deseo profundo de que no repitamos esas páginas trágicas de nuestra historia, cuando un gobierno democrático y popular se volvió hegemónico y autoritario.