Como superintendente de Educación para el gobierno de las islas Falkland entre 1980 y 1984, ocupé una oficina en la planta baja del Secretariado de Stanley, un edificio de bloques de concreto grande y en cierto modo sombrío, emplazado en una ubicación elevada y ligeramente retirado de la calle Ross. Desde mi ventana en el ángulo noreste podía ver, si me paraba, el puerto de Stanley y las colinas bajas que se extienden del lado más alejado de aquél. Pero sentado en mi escritorio normalmente sólo podía ver la bandera del Reino Unido en lo alto de su mástil; ella y los dos vetustos cañones que flanqueaban el portal de entrada daban algún indicio de la importancia del edificio. Cada mañana, a las ocho, alguno de los empleados administrativos de menor rango la izaba; era arriada todos los días a las cuatro y media en punto. Entre esas horas, si pasaba demasiado tiempo contemplándola, cosa que hacía a menudo a falta de otra ocupación, a veces parecía ejercer un efecto hipnótico.

Mi oficina contenía un escritorio metálico con su correspondiente silla giratoria, un anaquel para libros y una pesada caja fuerte de metal pintada de gris, cuya llave guardaba en mi escritorio. La caja albergaba una llave más imponente, una de las tres requeridas para abrir la bóveda del gobierno donde se guardaban los billetes de banco nuevos que aún no se habían puesto en circulación y los viejos antes de que fuesen destruidos. En la caja también había una carpeta roja marcada «Confidencial» y cerrada con una cinta roja. No contenía más que un extracto de lo que obviamente era un documento más largo; eran instrucciones para el secretario de Educación acerca de lo que debía hacer en caso de invasión. Estas instrucciones, obviamente escritas durante algún pretérito período de alta tensión, eran tan breves como imposibles de llevar a cabo: yo debía usar un radiotransmisor ubicado en mi oficina para contactar al internado de Darwin, a unos 110 kilómetros de distancia, y sin camino directo para llegar, y alertarlos sobre lo que ocurría. Como último director de esa escuela antes de que fuese cerrada y abandonada, sabía que no había allí nadie para recibir tal mensaje, aun si mi oficina hubiese contado con el radiotransmisor con que enviarlo. No había otras instrucciones.

Inmediatamente arriba de mi oficina estaba la del secretario colonial, el segundo hombre en importancia en las Falkland después del gobernador. El resto del sector este del piso superior estaba ocupado por una sala de conferencias y por las oficinas de la secretaria del secretario colonial y de funcionarios diversos, mucho más pequeñas que las de su jefe. El ala oeste contenía una gran oficina general. La oficina del secretario colonial estaba amueblada como un club de caballeros: debidamente alfombrada, con inmenso escritorio de madera, anaqueles colmados de tomos imponentes y un sector con sillones de cuero y una mesa de café; pero el resto del Secretariado tenía un aire de raído y sórdido utilitarismo. No era una atmósfera de alfombras y grabados de asuntos ecuestres, sino de almanaques pasados de fecha y linóleo marrón.

En 1982, el secretario colonial era Dick Baker. Supongo que tendría cuarenta y tantos o cincuenta y pocos años, y parecía una versión juvenil y vigorosa del ex primer ministro británico Harold MacMillan. Dick era una persona afable, pero algunos de sus predecesores fueron tiranos habituados a ejercer poderes de vida y muerte sobre los nativos de los rincones más lejanos del imperio británico. Tal vez un residuo del temor a contrariarlos fuese lo que explicaba el silencio sepulcral que reinaba en el lugar por entonces. O quizás no se tratase más que de un reflejo de la quietud de domingo escocés propia de Stanley, una quietud que a veces se volvía tan densa que la imposibilidad de hacerle mella era lo único que evitaba que uno prorrumpiese en gritos y alaridos de desafío. Como fuere, aquí bastará decir que, si hubo alguna excitación cuando los jefes de todos los departamentos gubernamentales fueron convocados de manera repentina a las cuatro y media de la tarde del 1º de abril a una reunión inesperada e inusual en la casa de gobierno, ni un pálpito de ésta se hizo sentir en el interior semejante a una tumba del Secretariado. Era evidente que estaba ocurriendo algo importante, y que lo más probable era que tuviese algo que ver con la noticia de que una fuerza militar argentina había sido descubierta en una isla de las Georgias del Sur, que dependían por entonces de las islas Malvinas. Al parecer, habían llegado allí en el mismo barco que un equipo de trabajadores enviados por un empresario argentino que tenía un contrato para recuperar la chatarra de una de las factorías balleneras abandonadas de la isla.

En esos momentos, el HMS Endurance, rompehielos de la Armada Real, que debería haber estado llevando al pequeño destacamento de Royal Marines (la infantería de marina británica) destinado a las Falkland que ya habían terminado con su campaña a Montevideo, había cambiado el rumbo y se dirigía a las Georgias del Sur con algunos de esos infantes a bordo.

Por milagro, un reducido grupo de periodistas de Londres había llegado a Stanley, con la esperanza de poder seguir viaje desde ahí hasta aquella remota isla en el límite del círculo antártico para cubrir la noticia. Puede que la acción estuviera en las Georgias del Sur, pero ciertamente no se la percibía en el Secretariado de Stanley, ni entre los dos mil habitantes de las Falkland, que se inclinaban a atribuir lo que fuere que estuviese sucediendo a renovados alardes militares de la Argentina referidos a sus pretensiones sobre las Falkland.

Este reclamo territorial sobre las Falkland, o Malvinas, como las llaman los hispanoparlantes, databa de 1833 y había permanecido aletargado durante muchos años, desde la llegada de Perón al poder. Pero tendía a explotar en palabras imprudentes y a veces en hechos aun más imprudentes cuando los sucesivos gobiernos de Buenos Aires se veían en la necesidad de distraer la atención de sus ciudadanos de su propia ineptitud. Estábamos acostumbrados a ello. Fuera lo que fuese aquello que estaba pasando y que el gobernador nos quería comunicar, no había por qué alarmarse, en especial en una tan bella tarde de veranito extemporáneo, con el agua del puerto de un azul centelleante y una leve brisa que traía el aroma dulce y familiar del humo de turba por sobre los techos de chapa predominantemente rojos y verdes de la pequeña ciudad.

Las reuniones de todos los funcionarios de mayor rango de la administración eran, por fortuna, infrecuentes; en el raro caso de que llegaran a celebrarse, tenían lugar en torno a una mesa de conferencias del Secretariado o quizás en el sector administrativo de la casa de gobierno, que por entonces se alzaba en relativo aislamiento, con la parte más vieja de Stanley al este y el suburbio, más reciente, al oeste. Esta parte de la ciudad, alguna vez conocida como Pequeña Italia, era una suerte de gueto portuario compuesto de bungalows ocupados sobre todo por funcionarios contratados provenientes de Gran Bretaña y sus familias; yo era uno de ellos.

Los más o menos doce funcionarios públicos jerárquicos que llegaron a la reunión convocada en el extremo oeste de la casa de gobierno, donde estaban las oficinas y la sala de conferencias, se sorprendieron al verse conducidos a la sala de recepción principal, que vincula las dos alas de la casa y da acceso a un invernadero que se extiende a lo largo de la sección central originaria. Incómodamente sentados en el borde de sofás revestidos de zaraza o en sillas de madera de tapizado acolchado, de ésas que te desafían a sentarte si no te atemoriza la posibilidad de que cedan bajo tu peso, abochornándote al mismo tiempo que se transforman en una carísima pila de leña, nuestros escasos temas de conversación no tardaron en agotarse. Es probable que la mayor parte de los presentes hubiera frecuentado alguna vez esa sala, una ginebra con tónica en la mano, en alguna celebración. Pero en pleno día, sin un trago en la mano, nuestra estadía comenzó a volverse incómoda; transcurrieron diez minutos, que se transformaron en quince y después en veinte, y aún no teníamos ni el menor atisbo de por qué habíamos sido convocados. Al fin, el gobernador Rex Hunt apareció. Como ocurre con muchos hombres de baja estatura acostumbrados a dar órdenes, sus movimientos solían ser vivaces y enérgicos. Pero esta vez no se contoneaba. Se dirigió al extremo este del recinto, donde está el hogar, nos pidió disculpas por habernos hecho esperar y se sentó durante unos cuantos minutos en una pieza de mobiliario baja, la cabeza entre las manos; creo recordar un escenario bajo o una tarima, pero no veo por qué habían de estar ahí. Cuando finalmente habló, fue para leernos el ahora famoso mensaje que había recibido del Foreign Office. Comenzaba diciendo que se creía que una fuerza naval argentina estaba en camino a las Falkland y que esperáramos ser invadidos al amanecer. Concluía con la poco útil instrucción al gobernador de que “tomara las disposiciones del caso”. De pronto, todos estábamos tan azorados como Rex (...).

Harold, a quien posteriormente los argentinos apodarían “Beethoven” por su melena cana y frente prominente, era el veterano secretario de Finanzas del gobierno de las islas Falkland y Phil era el vicesecretario colonial, así como también el oficial al mando de la fuerza de defensa de las islas, que, por entonces, era una suerte de “ejército de fin de semana”, muy distinto a la fuerza bien entrenada y equipada de hoy. Buena parte de la reunión que siguió al anuncio del gobernador se dedicó a decidir si esa fuerza compuesta de ancianos y jovencitos, sumada al destacamento de unos treinta hombres de la Real Infantería de Marina y de los pocos hidrógrafos navales que se encontraban casi por casualidad en Stanley, debía ser desplegada para resistir al invasor. Uno de los problemas era la falta de un sistema de comunicación entre ambos grupos; otro, que los infantes de marina que habían partido en el HMS Endurance se habían llevado lo mejor del armamento algo anticuado de la fuerza de defensa. Al fin, se tomó la decisión de desplegar la fuerza de defensa para proteger las principales instalaciones que rodeaban la ciudad. Aun así, se temía que fueran a ser masacrados si no se rendían ante lo que podía resultar una abrumadora superioridad de las fuerzas invasoras.

Según lo expuesto por el mayor de la Real Infantería de Marina, la invasión se desarrollaría a partir de las playas del este de la ciudad. De modo que recuerdo haber sentido cierta indignación, además de miedo, cuando, al amanecer, oí hacia el oeste de mi casa un sonido que me pareció el de una gran cantidad de cajas de madera que caían sobre concreto. Resultó que se trataba de una avanzadilla de fuerzas especiales argentinas, desembarcada de un submarino cerca de Mullet Creek, al sur de la ciudad. Habían cruzado el campo en la oscuridad para atacar las barracas de la Infantería de Marina en Moody Brook. Por fortuna para los infantes, que podrían haber perecido ahí mismo, el errado análisis que hizo su comandante de la dirección probable del ataque hizo que dejara vacía la guarnición; allí no quedó nadie que pudiera caer bajo las balas o explosiones. En algún momento de la noche decidí echarle llave a la puerta trasera; también lo habría hecho con la principal si hubiese sabido dónde estaba su llave. Creo que fue poco después de oír los sonidos bélicos procedentes de Moody Brook, o quizás haya sido antes, cuando al mirar por la ventana trasera vi un rostro, muy cercano, que miraba hacia dentro. Tardé un instante en reconocer a nuestro amigo y vecino Peter Gilding, quien por entonces también era director de la escuela secundaria; me preguntó en tono quejoso:

—¿Por qué le echaste llave a la puerta trasera?

—Nos están invadiendo.

—Abrela de una buena vez y déjanos entrar.

Un poco desconcertado por su uso del plural abrí la puerta que comunicaba la cocina con un oscuro pasillo cubierto que llevaba a los depósitos de turba y carne. Peter, su esposa Jacqueline, sus hijas Sarah y Debbie y su suegra Alma entraron. Según recuerdo, todos llevaban mantas y se veían asustados.

Un largo pasillo corría de este a oeste por el medio de la casa. Todos los presentes, siete adultos y cinco niños, terminamos por acomodarnos allí, sentados en el piso. Imagino que habremos llevado colchones y uno o dos edredones, pero no recuerdo detalles. Para ese momento comenzaba a haber luz y Patrick Watts, que seguía de guardia en la emisora radiofónica, pasaba menos música tranquilizadora y más informes de lo que estaba ocurriendo, suministrados por teléfono por personas de distintos puntos de la ciudad. En un momento en que entré gateando a la cocina para hacer té, vi, al pararme, algo que parecían ser chispas rojas que se entrecruzaban por sobre el jardín. Me tomó uno o dos segundos entender que se trataba de balas trazadoras; me agaché y seguí gateando. Era evidente que se estaba desarrollando otra batalla y que, como lo indicaban las balas trazadoras, era mucho más cercana. Al parecer, otra unidad de fuerzas especiales argentinas había desembarcado del submarino, dividiéndose después en grupos, uno de los cuales tomó el punto elevado detrás de la casa de gobierno, al sur de la huerta victoriana rodeada por un muro perteneciente a aquélla. Desde esa posición dominante lanzaron un feroz ataque. Lo más curioso era que, en una situación tan inédita como el secuestro aéreo de 1966, recibíamos noticias en tiempo real sobre sus progresos o la falta de ellos ante la enconada resistencia de los reales infantes de marina. Quien las suministraba era el gobernador quien, como más o menos toda la población, estaba cuerpo a tierra, más precisamente bajo una mesa, mientras procuraba familiarizarse con el mecanismo de un revólver que le había prestado uno de los infantes. Todo el tiempo llegaban informaciones de diversos testigos presenciales, que telefoneaban a la radio. Algunos, como el gobernador, lo hacían desde debajo de una mesa. Otros, como un hombre que telefoneó para decir que podía ver las estrellas por el agujero que un mortero había perforado en su techo, desde debajo de la cama. Fue la primera guerra en el mundo que se haya transmitido por teléfono.

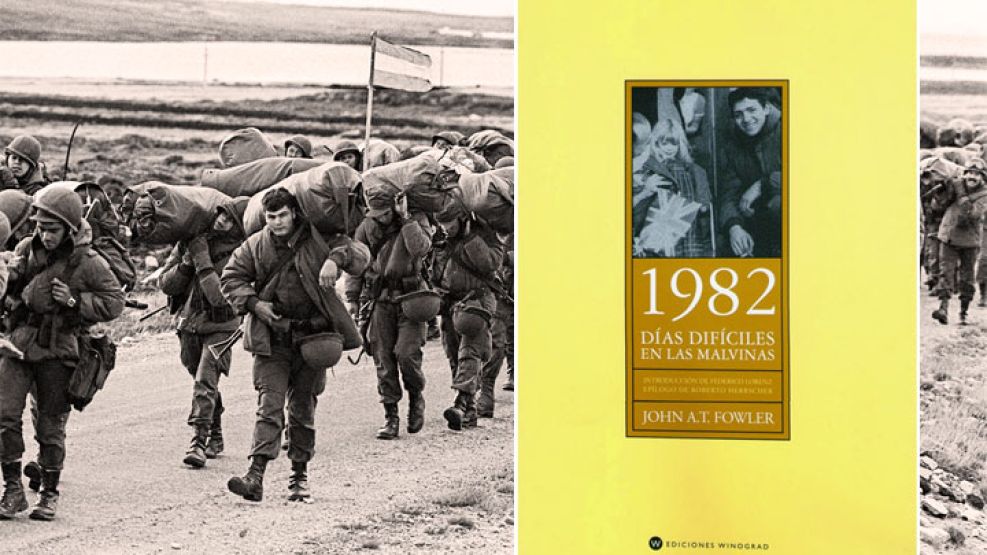

Minutos después de la conmoción que experimenté al ver por primera vez a un soldado argentino, se me presentó la ocasión de tomar una fotografía que, creo, habría sido tan icónica como el célebre (y escenificado) izamiento de la bandera de los Estados Unidos en Iwo Jima. Estaba parado en el porche de mi casa, con mi cámara fotográfica en mano, cuando pasó por ahí la unidad de las fuerzas especiales argentinas que había atacado Moody Brook. Iban vestidos con uniforme de combate, armados hasta los dientes y con los rostros ennegrecidos. Marchaban rodeando a un grupo de prisioneros de la fuerza de defensa de las Falkland encabezado por Gerald Cheek. Los prisioneros iban con la cabeza alta. La mayoría de ellos no eran precisamente jóvenes. Iban ataviados con lo que parecía una abigarrada colección de distintas partes de uniformes de la Segunda Guerra Mundial, y acarreaban sus armas en una gran bandera británica que llevaban a modo de camilla. Me habría bastado con bajar del porche, llevarme la cámara al ojo y tomar la foto, pero la apariencia fatigada y amenazante de los argentinos me amedrentó. Todavía me arrepiento de mi cobardía.